La transition d’un modèle classique en cycle en V vers l’agilité est une étape que beaucoup d’entreprises traversent aujourd’hui.

Le cycle en V, séquentiel et rassurant, a longtemps dominé : on planifie tout en amont, on conçoit, on développe, on teste, et enfin on livre et tout ça de manière bien séquentielle.

Mais dans un environnement instable, cette rigidité devient un frein car les besoins changent, les délais s’allongent, et les utilisateurs reçoivent parfois un produit qui ne correspond plus à leurs attentes.

Face à ces limites, l’agilité apparaît comme une solution.

Elle propose de livrer tôt, de s’adapter en continu et de favoriser la collaboration.

Mais une question cruciale se pose alors : comment passer du cycle en V à l’agile ?

Deux grandes écoles existent :

- La transition « hard » : rapide, structurée, parfois brutale, via Scrum ou SAFe par exemple.

- La transition « soft » : progressive, incrémentale, en s’appuyant sur Kanban ou Disciplined Agile par exemple.

Ces approches répondent à des besoins différents, selon la stratégie et la culture de l’entreprise.

Dans cet article, je vous propose de découvrir ces deux modes avec des exemples ainsi que leurs avantages et leurs défauts.

Nous verrons ensuite, comment on peut les combiner pour avancer sereinement et itérativement tout en restant disruptif.

L’approche hard : rupture et alignement rapide

La transition hard repose sur l’introduction immédiate d’un cadre nécessitant une rupture comme le cadre Scrum ou encore plus exigeant comme le framework SAFe.

Les rituels, rôles et artefacts sont déployés en bloc, souvent avec l’appui d’un sponsor fort et d’un coaching soutenu.

1) Scrum

Scrum est la figure emblématique de l’agilité disruptive.

Et pourtant, il propose une structure simple et claire dans son manuel d’une dizaine de pages:

- une équipe pluridisciplinaire et auto-gérée avec trois rôles (Developers, Scrum Master et Product Owner),

- trois artefacts pour suivre le travail / valeur (product backlog, sprint backlog, incrément produit),

- quatre évènements courts ou en tout cas limité dans la durée (daily, sprint planning, sprint revue, sprint rétrospective),

- on itère sur des sprints de une à quatre semaines et on livre régulièrement ( au moins une fois par sprint).

Pour peu qu’on s’y prenne correctement, les concepts sont facilement assimilés et les effets immédiats.

2) SAFe

Le Scaled Agile Framework (SAFe) va encore plus loin en imposant une transformation coordonnée à l’échelle de l’organisation.

Ici nous sommes sur de l’hyper prescriptif avec plus de 400 slides et tout est décrit et prescrit.

Mais quel réconfort quand on est une grosse structure qui a besoin de… structure.

Vous pouvez commencer avec deux niveaux : Team et Agile Release Train, mais vous pouvez pousser encore plus loin en ajoutant une couche Solution voire une couche Portfolio.

A chaque niveau, on prend de la hauteur sur la stratégie du groupe.

Ses atouts :

- Alignement grâce aux Program Increments (PI) car tout le monde part dans la même direction.

- Cadres de gouvernance clairs avec des rôles précis, rituels synchronisés.

- Capacité à planifier et livrer à l’échelle ce qui est très utile pour des SI complexes et les grandes organisations.

En revanche, SAFe est souvent perçu comme « lourd » et l’empilement des couches peut devenir un frein à la fluidité dans la prise de décision.

3) Exemple de l’approche Hard

Une entreprise de 800 personnes, sous forte pression du marché, a décidé de basculer directement en SAFe.

En moins de 3 mois, elle a formé l’ensemble des managers et lancé deux ART en parallèle, sans phase pilote.

Le premier PI Planning a réuni 250 personnes, créant un choc culturel mais aussi une dynamique d’alignement inédite.

Les résistances ont été fortes (perte de repères, crainte de la transparence), mais les cérémonies clés (PI Planning, System Demo, Inspect & Adapt) ont rapidement montré de la valeur.

En un an, l’organisation est passée d’une organisation en silos avec un gros manque de vision globale à une gouvernance produit transverse.

L’effort s’est avéré payant avec une nette amélioration du time-to-market.

Par contre à ce niveau, il faut prévoir un gros budget formation et accompagnement pour que l’opération ne capote pas.

4) Avantages et limites de l’approche Hard

Avantages :

- On sait ce qui change et comment travailler.

- On bénéficie d’un effet d’entraînement immédiat car on « voit » l’agilité à l’œuvre.

- On a rapidement un alignement de l’organisation.

- Et pour couronner le tout, on a une visibilité claire sur qui fait quoi.

Limites :

- On risque de provoquer un rejet culturel (« encore une méthode imposée »).

- Il n’est pas facile pour certaines équipes d’absorber le changement.

- Cela peut créer un effet "cosmétique" si les principes ne sont pas incarnés (Cargo Cult).

C’est une approche adaptée si l’entreprise veut marquer un tournant fort et visible, ou lorsqu’elle subit une pression externe (concurrence, demande client).

L’approche soft : évolution progressive et contextualisée

La transition soft consiste à adapter l’existant sans imposer de rupture frontale.

On garde une partie des pratiques historiques, tout en introduisant de nouvelles briques.

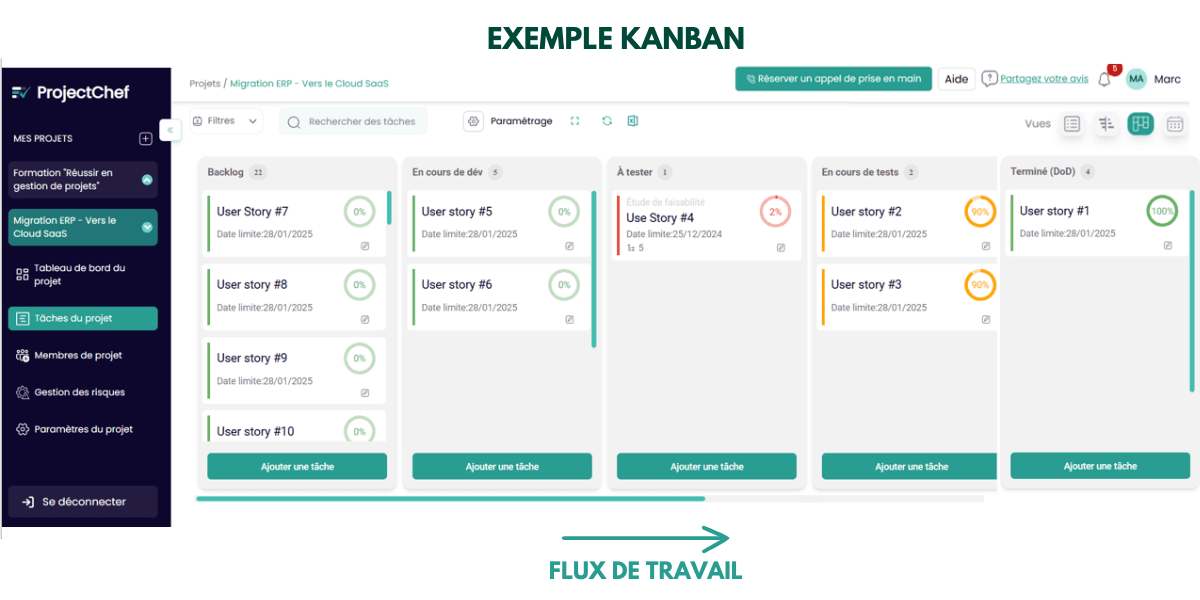

1) Kanban

Kanban est souvent le point d’entrée d’une transformation douce :

- on visualise le flux de travail sur un board,

- on limite le travail en cours (Work In Progress),

- on fluidifie progressivement les pratiques.

Kanban est particulièrement adapté quand la prévision est compliquée voire impossible comme par exemple :

- en maintenance : on ne sait pas quels incidents vont arriver demain,

- dans des équipes de support : le flux dépend des demandes entrantes et pas d’une roadmap planifiée,

- dans des métiers opérationnels (ex. back-office, finance, juridique) dans lesquels les urgences tombent en continu.

Kanban ne part pas d’un plan figé, mais d’un flux qu’on observe et améliore en continu.

2) Disciplined Agile (DA)

Disciplined Agile (DA) n’est pas un cadre prescriptif comme Scrum ou SAFe, mais une boîte à outils complète pour guider le choix du « Way of Working » (WoW).

L’idée centrale est qu’il n’existe pas de solution unique car chaque équipe et organisation doit construire son propre mélange de pratiques adaptées à son contexte.

Principes clés :

1) Contextualisation :

DA reconnaît que ce qui fonctionne pour une équipe ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre.

Les pratiques sont choisies en fonction de la taille de l’équipe, du niveau de maturité agile, de la dépendances inter-équipes, de la culture managériale, des contraintes réglementaires.

2) Boîte à outils évolutive :

- Inclut des pratiques issues de Scrum, Kanban, XP, SAFe, Lean, Scrumban.

- Permet de combiner les pratiques progressivement, au rythme de l’organisation, plutôt que d’imposer un cadre complet.

Exemple : commencer en Kanban pour visualiser le flux, puis introduire des sprints courts et des stand-ups Scrum, et plus tard un ART SAFe.

3) Décision guidée et pragmatique :

DA propose des chemins de décision (« process blades ») pour choisir le meilleur WoW pour chaque domaine (gestion des exigences, développement, tests, déploiement, gouvernance, …).

Chaque choix est raisonné par exemple, quelles pratiques apportent le plus de valeur aujourd’hui et quelles seront les étapes suivantes ?

4) Maturité progressive :

DA encourage une adoption graduelle car l’équipe améliore ses pratiques au fil des itérations, apprend de ses erreurs et ajuste son fonctionnement.

L’accent est mis sur l’apprentissage continu et l’adaptation plutôt que sur la conformité à un cadre.

5) Alignement stratégique :

DA intègre la notion d’alignement à l’échelle tout en gardant de la flexibilité.

Ceci permet de choisir des pratiques pour coordonner les équipes sans imposer un cadre lourd dès le départ (opposé à SAFe).

3) Exemple de l’approche Soft

Dans une entreprise, l’équipe de support a commencé avec un tableau Kanban pour visualiser et limiter son travail en cours (WIP).

Petit à petit, les membres ont expérimenté des stand-up et rétrospectives légères (esprit Kaizen).

Les premières équipes Scrum ont suivi quelques mois plus tard, car le besoin de planification est apparu.

En un an, l’ensemble des équipes avait adopté l’agilité à son rythme, avec une amélioration notable de la fluidité et de la visibilité des livrables, et tout cela sans provoquer de choc culturel.

4) Avantages et limites de l’approche Soft

Avantages :

- La résistance culturelle est beaucoup moins forte.

- La transition est plus fluide et moins anxiogène.

- On bénéficie d’une adaptation fine selon le contexte et la maturité.

- Cela nécessite moins de coût de formation et d’accompagnement initial.

Limites :

- La progression est parfois trop lente, donnant l’impression que « rien ne change ».

- Le risque de rester coincé dans une agilité partielle.

- Le risque d’incohérence car chaque équipe avance différemment.

- Un manque de « signal fort » pour mobiliser l’organisation.

C’est une approche pertinente quand l’entreprise préfère sécuriser son capital humain et souhaite installer une culture agile en douceur sans casser brutalement ses repères.

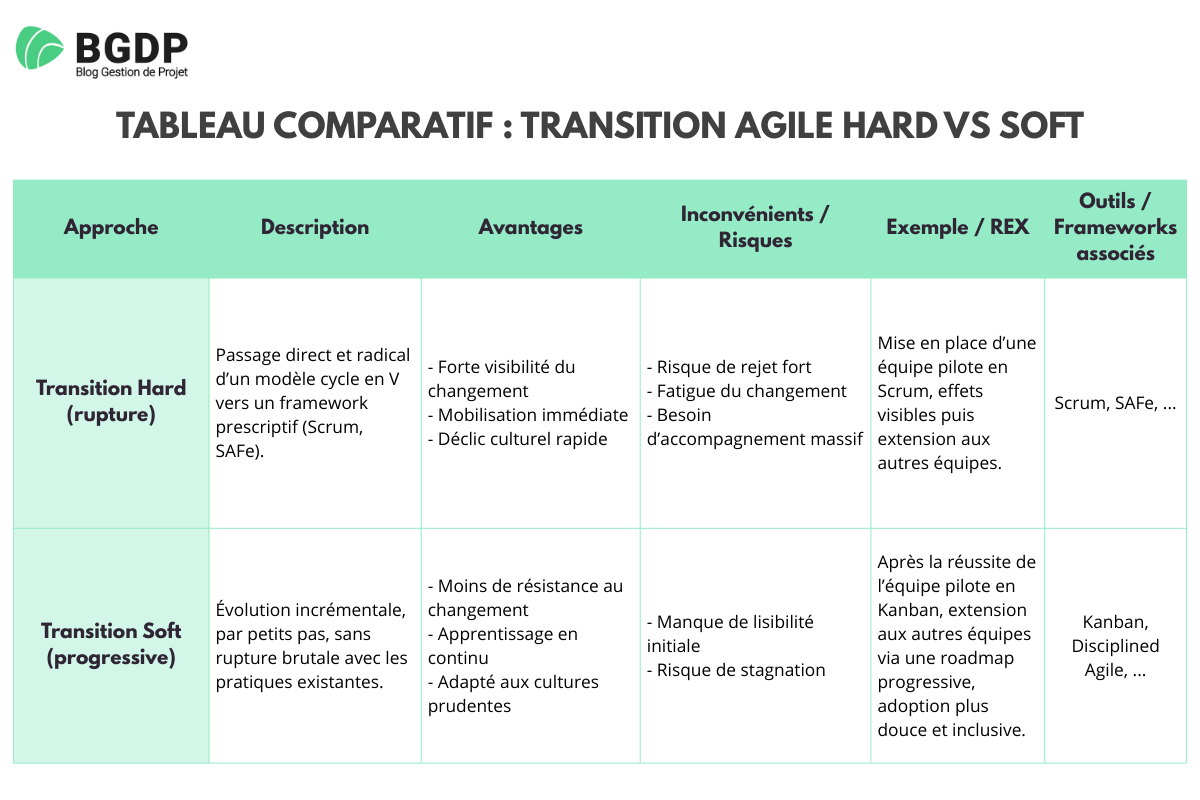

Tableau comparatif : Transition Agile Hard vs Soft

Voici un tableau comparatif de la transition Agile entre Hard et Soft :

Transition Agile Hard vs Soft

REX : rupture hard locale, évolution soft globale

Dans ma propre pratique de coach agile, j’ai expérimenté une combinaison des deux approches.

Étape 1 – La rupture hard sur une équipe pilote :

Nous avons choisi une équipe Produit stratégique comme pilote, et nous avons appliqué le cadre Scrum.

L’objectif était de prouver rapidement la valeur de l’agile :

- amélioration de la qualité,

- prédictibilité des livrables,

- réduction du time to market,

- meilleure visibilité,

- engagement accru.

L’équipe a gagné en efficacité et a démontré la faisabilité de l’agile, ce qui a créé un effet vitrine dans l’entreprise.

Étape 2 – La généralisation soft avec roadmap :

Plutôt que d’imposer ce modèle à toutes les équipes, nous avons opté pour une transition progressive :

- Certaines équipes ont choisi Kanban pour fluidifier leur delivery.

- D’autres ont continué avec Scrum.

- Une roadmap globale a permis d’orchestrer cette évolution, tout en gardant une cohérence organisationnelle.

Cette combinaison a permis de créer un équilibre entre rupture et pragmatisme et d’envoyer un signal fort au départ, mais une adoption durable à l’échelle.

Étape 3 – Passage à l’échelle :

Une fois l’entreprise globalement acculturée, nous avons introduit un modèle @scale, en combinant les inspirations Spotify (tribes, chapters, squads) et SAFe pour l’alignement stratégique.

Nous avons fait converger les équipes sur le cadre approprié en fonction du contexte après la première phase de divergence.

L’articulation hard (cadre SAFe) + soft (autonomie Spotify) a permis de conjuguer cohérence et liberté.

Cette combinaison a été clé avec une rupture pour impulser, de la douceur pour diffuser, et un cadre global pour stabiliser.

Conseils pratiques pour réussir votre transition

1) Clarifiez la vision :

- Pourquoi passer à l’agile ?

- Quels points de douleur du cycle en V veut-on résoudre ?

- Est-ce que l’agile est la bonne solution ?

2) Évaluez la maturité culturelle de votre organisation avant de choisir :

Une culture très hiérarchique supportera mieux une approche très structurée comme SAFe.

Une grosse structure aura souvent le budget nécessaire pour déployer du SAFe, et pariera plus facilement sur un modèle très généralement adopté par les grosses structures.

3) Décidez du mode d’entrée :

- Plutôt hard pour un signal fort.

- Plutôt soft pour une adhésion large.

Si la transformation implique plusieurs équipes, le choix du framework d’agilité à l’échelle devient alors une étape clé.

4) Adoptez une approche progressive :

Si vous y allez en douceur, commencez par un pilote visible pour créer un effet d’entraînement. Le succès attire l’engouement.

5) Planifiez une roadmap :

Du pilote à la diffusion, jusqu’au passage @scale.

6) Accompagnez la culture :

Sans acculturation profonde, les pratiques resteront superficielles. C’est en commençant par changer les pratiques qu’on arrive à changer la culture.

7) Accompagnez le changement humain :

Avec des formations, du coaching et une écoute active des résistances, vos équipes puissent s'adapter au changement en continu.

Conclusion

La transition du cycle en V vers l’agile n’est jamais un copier-coller de pratiques.

Certaines entreprises réussissent par une rupture brutale, d’autres par une évolution progressive.

La réalité est souvent hybride avec un mélange de hard et de soft, adapté au contexte et au rythme de l’organisation.

Mon humble expérience me l’a confirmé :

- le hard accélère la prise de conscience,

- le soft sécurise l’adoption,

- le passage @scale consolide le tout.

Au final, il ne s’agit pas de choisir entre hard ou soft, mais de composer avec les deux pour réussir une transformation durable.