Le PI Planning est l'événement phare du cadre d’agilité à l’échelle SAFe (Scaled Agile Framework).

Ce rituel fédérateur et stratégique réunit l’ensemble des acteurs d’un train SAFe pour aligner la vision, les objectifs et se synchroniser autour d’une feuille de route.

Réalisé 4 à 5 fois par an selon les contextes et les organisations, le PI Planning est une mécanique complexe qui exige une bonne préparation, une coordination efficace et une énergie collective.

Cet article vous propose quelques rappels théoriques afin de s’aligner sur un vocabulaire commun avant d’aborder les 8 éléments clés qui vont vous aider à réussir vos PI Planning.

Ces leviers pratiques, humains, méthodologiques et organisationnels ont été éprouvés sur le terrain dans différents contextes.

Quelques rappels sur le PI Planning

Dans cette section, nous allons clarifier ce que recouvre le PI Planning dans le cadre SAFe :

- le rôle du train,

- le rythme du Planning Interval,

- la finalité de l'événement

- et son déroulement type.

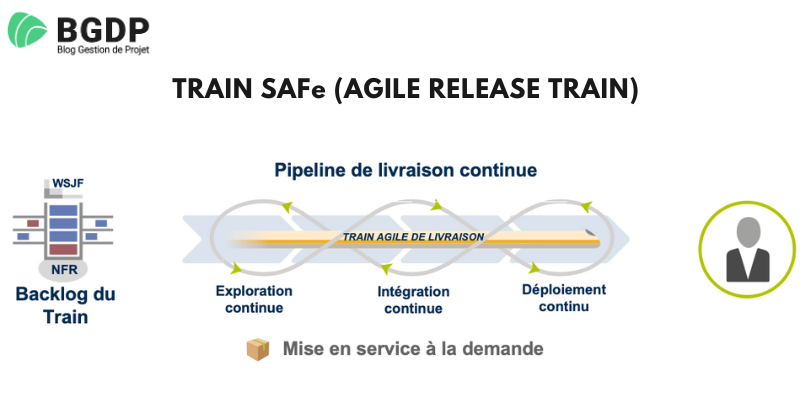

1) Qu’est-ce qu’un train SAFe ?

Un train SAFe (Agile Release Train), dans le framework SAFe, est composé de 5 à 12 équipes (50 à 125 personnes) alignées sur une mission commune grâce à un backlog de train (liste de grandes fonctionnalités appelées “features”).

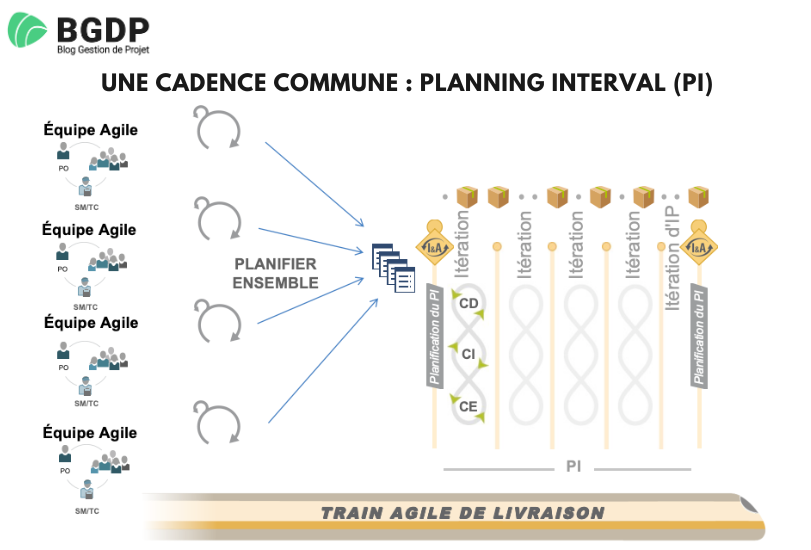

2) La cadence : le Planning Interval (PI)

Les équipes agiles sont synchronisées sur une cadence commune : un « intervalle » (Planning Interval).

Selon les organisations, un intervalle dure entre 8 et 12 semaines. Il est composé d’une succession d’itérations.

La dernière itération appelée « Innovation & Planning » (IP) est une itération particulière qui sert à inspecter et adapter le fonctionnement du train, à innover et à planifier l’intervalle suivant.

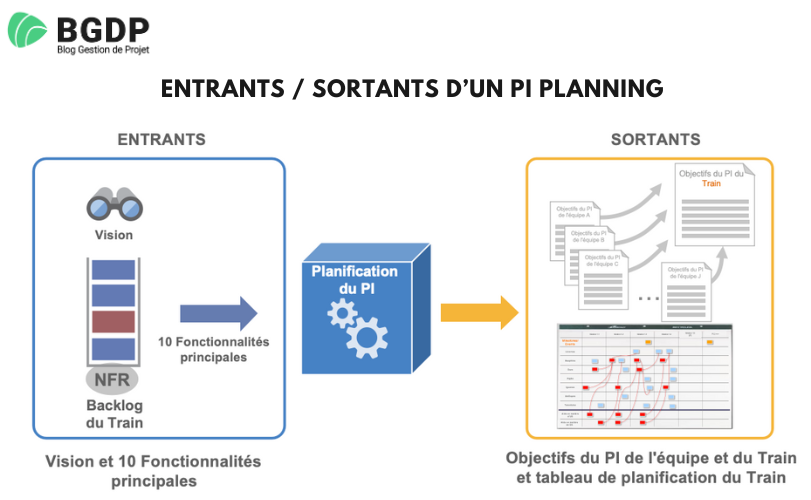

3) Le rôle du PI Planning

Un PI Planning est donc un exercice de planification d’un intervalle durant lequel les équipes :

- planifient ensemble les travaux nécessaires à la réalisation des features les plus prioritaires du backlog du train,

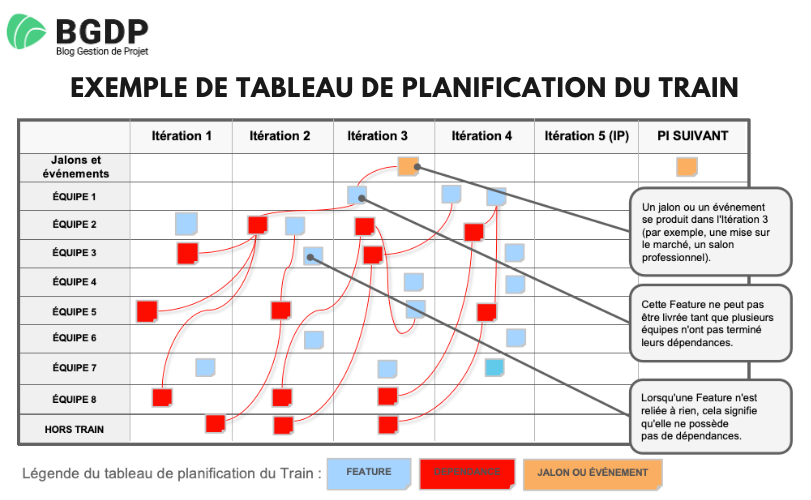

- matérialisent leurs dépendances entre équipes dans un tableau de planification,

- déterminent leurs objectifs pour cet intervalle.

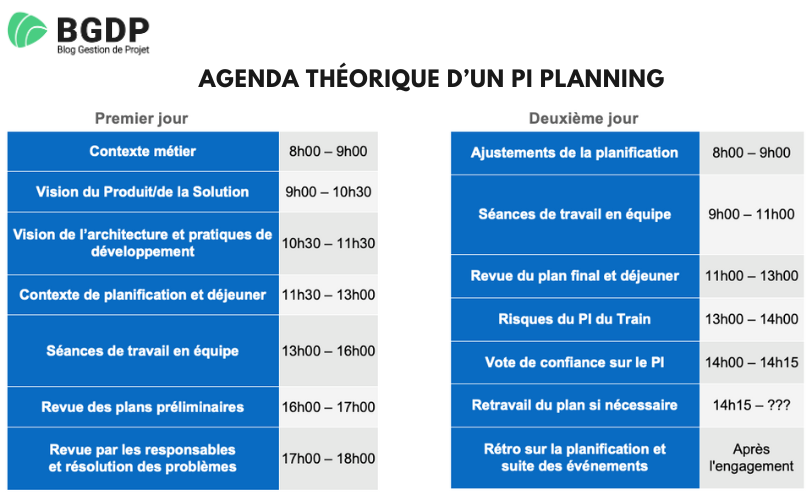

4) Le déroulement type de l'événement

Le PI Planning dure généralement 2 jours et se déroule selon un agenda précis.

La 1ʳᵉ demi-journée a pour objectif d’aligner tous les acteurs d’un point de vue métier, technique et méthodologique.

Les 2 demi-journées suivantes sont consacrées aux séances de travail en équipe et la dernière demi-journée sert à s’engager collectivement autour d’objectifs communs.

Après cette parenthèse théorique, voyons maintenant concrètement quels sont les 8 éléments clefs pour réussir un PI Planning !

Levier 1 : Affiner en continu le backlog du train

Une des premières bonnes pratiques pour réussir son PI Planning est une bonne préparation.

En effet, celle-ci conditionne la qualité de l'événement et la fluidité des échanges. Un des éléments structurants à bien préparer est le backlog du train. Sa préparation est le fruit d’un travail régulier.

Un backlog de train mal préparé conduit à des incompréhensions, des frustrations et des discussions interminables qui sont incompatibles avec le timing standard d’un PI Planning.

Tout au long d’un intervalle, le Product Management et les Product Owners doivent affiner les features les plus prioritaires qui seront implémentées dans l’intervalle suivant.

Elles doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux équipes de bien comprendre les travaux à réaliser, tout en laissant l’espace nécessaire à l’adaptation.

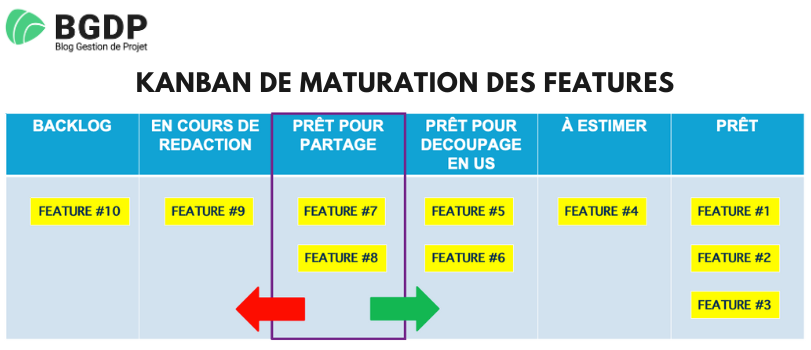

1) Animer un suivi de la maturation des features

Pour garantir un nombre suffisant de features prêtes pour le PI Planning, nous vous conseillons d’animer des séances de travail hebdomadaires qui réunissent le Product Management et les représentants des équipes du train (Product Owner, Scrum Master, Tech Lead).

Le but est de :

- Suivre la progression de la maturation des features à travers un kanban constitué des différentes étapes nécessaires à l’obtention de features prêtes,

- Permettre au Product Management de présenter aux représentants des équipes les features qui lui semble suffisamment matures pour être partagées (colonne « prêt pour partage »)

- Décider si les features partagées en séance ont bien le niveau de qualité requis pour permettre l’appropriation par les équipes (passage dans la colonne « prêt pour découpage en US ») ou bien si au contraire si elles doivent être retravaillées pour une nouvelle présentation ultérieure (retour dans la colonne « en cours de rédaction »).

Une fois l’appropriation réalisée par les équipes, les Product Owners et leurs équipes découpent les features les plus prioritaires en user story et procèdent à une première estimation de chaque user story.

Ces estimations seront revues et affinées pendant le PI Planning sur la base d’éventuels nouveaux éléments.

Au final, l’objectif de cette démarche est d’éviter qu’au PI Planning, les développeurs découvrent les user story à embarquer. Il s’agit aussi d’adapter la profondeur du backlog du train à la capacité à faire des équipes pendant un intervalle.

Cette problématique de file d’attente est un facteur clef d'accélération du flux de travail du train et des équipes

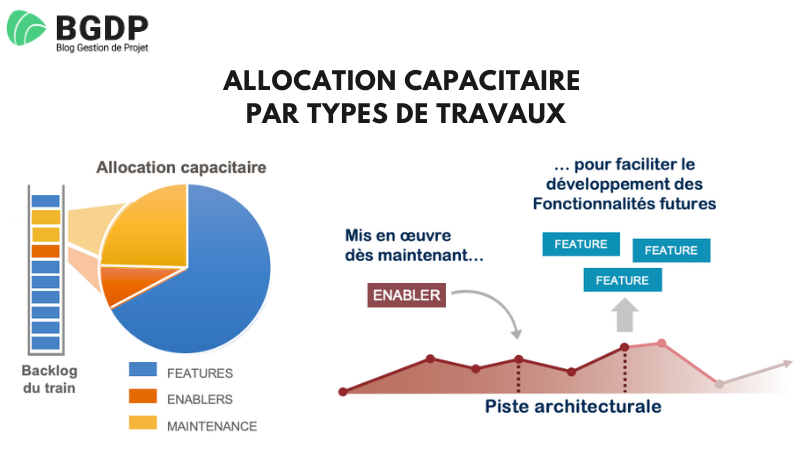

2) Prendre en compte les enablers et la maintenance

Un backlog de train ne doit pas être composé uniquement de features visibles par le client.

Il doit aussi prendre en compte les enablers (capacités techniques utiles pour les futures features) et les travaux de maintenance nécessaires à la maîtrise de la dette technique.

Ces compromis sont réalisés par le Product Management et le System Architect qui définissent une allocation capacitaire (pourcentage) par types de travaux.

3) Identifier en amont les dépendances

Les trains les plus matures travaillent en amont sur l’identification des dépendances entre équipes afin de limiter les surprises et anticiper les points de friction.

Plus les dépendances sont claires avant le PI Planning, plus les équipes peuvent se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur la résolution de conflits organisationnels.

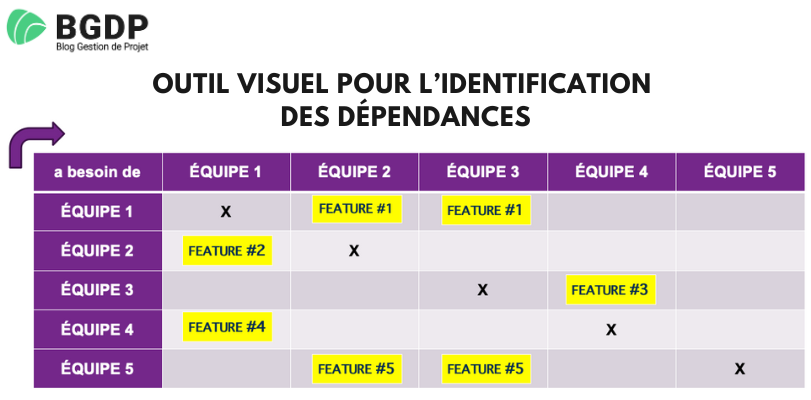

Voici un exemple d’outil visuel qui peut être utilisé pour identifier les dépendances en amont :

Dans l’exemple ci-dessus, nous voyons que l’équipe 1 a besoin de contributions fournies par les équipes 2 et 3 pour terminer la feature #1.

Levier 2 : Soigner particulièrement la logistique

Deuxième bonne pratique pour réussir un PI Planning : accorder une attention particulière à la logistique.

La qualité de l’organisation matérielle conditionne directement la fluidité des échanges et le sentiment collectif d’appartenance au train.

1) Privilégier le mode présentiel

Avant le COVID, les PI Planning se tenaient majoritairement en présentiel. Cela permettait de faciliter la communication entre tous les membres d’un train, même si le niveau sonore rendait parfois l’exercice un peu difficile.

L’arrivée du COVID a obligé les entreprises à basculer vers un mode distanciel.

Aujourd’hui, le mode hybride a fini par s’imposer même si le mode présentiel reste à privilégier.

Les séquences du PI Planning qui ont lieu en plénière (avec tous les acteurs du train) sont réalisées en présentiel lorsque les entreprises bénéficient de grands espaces capables d’accueillir une centaine de personnes.

À défaut, elles se tiennent en distanciel pour éviter des coûts de location de salle souvent prohibitifs.

Les travaux par équipes sont réalisés en présentiel avec toutes les équipes présentes dans un même grand espace. À défaut, une salle de réunion classique est dédiée à chaque équipe.

Dans ce dernier cas, le sentiment d’appartenance au train est fortement atténué et la communication inter-équipes est beaucoup moins naturelle.

La logistique, souvent sous-estimée, a pourtant un impact direct sur la qualité de l’événement.

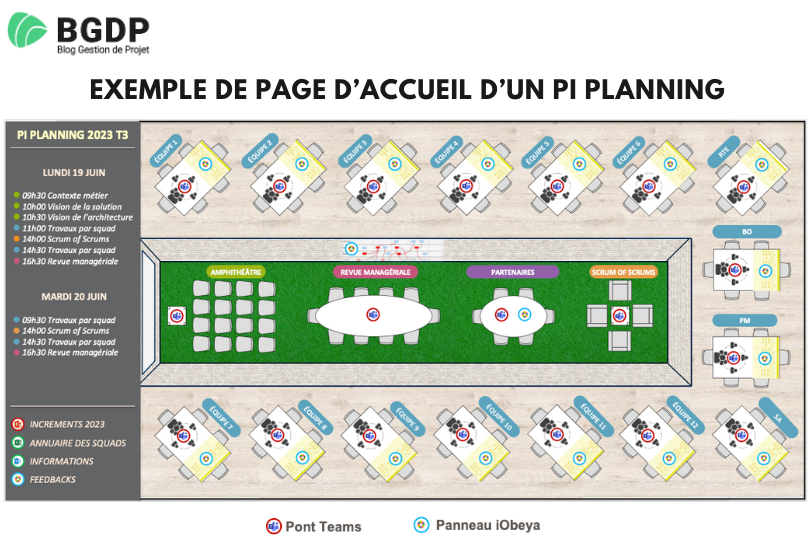

Un PI Planning nécessite une préparation logistique rigoureuse :

- Réservation de salles adaptées (grands espaces collectifs et/ou espaces par équipe)

- Création de panneaux virtuels (iObeya, Miro, Confluence, etc) de niveau équipe et de niveau train

- Import de données (features / user story) au préalable pour faire gagner du temps aux équipes

- Création des ponts téléphoniques (Teams, Zoom, etc) pour la plénière, pour chaque équipe, pour les rôles transverses (BO, PM, RTE, SA), pour les revues managériales, etc

- Un support technique présent durant tout l’évènement (connexion, projection, micro)

2) Centraliser les informations structurantes

Pour centraliser les informations structurantes et faciliter l’accès aux panneaux virtuels et aux ponts téléphoniques, il est important de construire une page d’accueil claire et attractive.

L’énergie collective repose sur un environnement propice à la collaboration.

Levier 3 : Embarquer les acteurs stratégiques

Le PI Planning gagne en force lorsque les décideurs, les représentants métiers et les rôles supports participent activement.

La première demi-journée du PI Planning est consacrée aux présentations stratégiques permettant l’alignement : vision produit, priorités business, roadmap technologique, contraintes externes.

Ces présentations doivent être particulièrement soignées, car elles servent à donner un sens au travail de chacun.

1) Accompagner le top management sur sa posture

La présence du top management est indispensable pour rappeler l’importance de l'événement et expliquer pourquoi il est urgent de changer les manières de travailler. Cette impulsion capitale est la toute première étape d’une démarche de changement.

En tant que sponsor de la transformation agile à l’échelle, le top management doit incarner les valeurs agiles et adopter une posture de servant leader pour le train.

Il est responsable de traiter les problèmes organisationnels que le train ne peut pas résoudre seul.

Durant tout l’évènement, la posture managériale est importante. Le management doit être facilitateur et protecteur afin de créer les conditions qui permettent aux équipes de prendre leurs propres engagements.

2) Embarquer les métiers dans la démarche

Les Business Owners sont les représentants métier du train.

Ils doivent incarner la vision et porter un message stratégique clair, inspirant et porteur de sens qui donne envie aux équipes de s’engager. Chacun doit comprendre le « pourquoi » de ses efforts.

En tant que RTE, vous pouvez aider vos Business Owners à présenter leur vision de manière efficace en utilisant le storytelling.

Expliquer l’impact concret pour les clients, partager des retours d’expérience ou illustrer par une démonstration créent une connexion émotionnelle qui dépasse le cadre opérationnel.

L’embarquement des Business Owner en PI Planning constitue un garde-fou budgétaire pour l’entreprise.

Présents à la fois dans les instances décisionnaires de l’organisation et dans le train, ils connectent la stratégie à l’exécution en s’assurant que les objectifs du train sont bien alignés avec la stratégie d’entreprise.

3) Préparer les interventions du PM et du SA

En tant que RTE, vous devez vous assurer que les features et les enablers sont présentés de manière synthétique.

Votre Product Management et votre System Architect seront présents pendant tout le PI Planning et circuleront entre les différentes équipes pour répondre aux questions.

4) Former les nouveaux acteurs

Dans un dispositif d’une centaine de personnes, le turn-over est important, d’autant plus si vous faites appel à de la prestation externe.

À chaque PI Planning, vous aurez donc des nouveaux acteurs à embarquer.

Il est indispensable de les former en leur expliquant ce qui est attendu de leur part durant ces 2 journées.

Prévoyez si nécessaire des sessions de sensibilisation par rôle. Une personne non formée peut rapidement se sentir perdue dans un PI Planning si elle ne sait pas ce que le train attend d’elle.

Levier 4 : Faciliter efficacement l’évènement

Cette section souligne l’importance de l’animation du PI Planning et du rôle du RTE, à la fois garant du cadre et soutien des équipes pendant leurs travaux.

1) Construire une identité collective grâce au RTE

En tant que chef d’orchestre, le RTE est le garant du bon déroulement du PI Planning.

Il est facilitateur et gardien du cadre. Il doit gérer le rythme, encourager les échanges, canaliser l’énergie et rappeler les règles de timeboxing.

Les équipes doivent sentir qu’elles peuvent exprimer leurs contraintes, leurs doutes et leurs risques.

Sans sécurité psychologique, les équipes n’osent pas exprimer les problèmes et les engagements pris ne sont pas réalistes. Or, c’est précisément dans la confrontation bienveillante des points de vue que naît la qualité du plan.

Un PI Planning ne se limite pas à planifier du travail. Il sert également à construire l’identité collective du train.

Prendre le temps de reconnaître les victoires du précédent PI, célébrer la fin du PI Planning, remercier les participants sont des facteurs clés de motivation et de cohésion.

Enfin, les moments informels (pauses, repas, soirée du 1ᵉʳ jour) participent fortement à la création de liens de confiance.

2) Accompagner les équipes pendant leurs travaux

Le principal piège lors des travaux par équipes est de se perdre dans le détail des features et des user story.

Le timing n’autorise pas ce genre de discussions, d’où la préparation en amont que nous avons déjà évoquée.

En tant que RTE, nous vous conseillons de circuler dans les équipes pour vérifier le bon niveau des discussions et de réunir vos Scrum Masters à intervalles réguliers. Cela vous permet de vérifier l’avancement des travaux et identifier les situations de blocages.

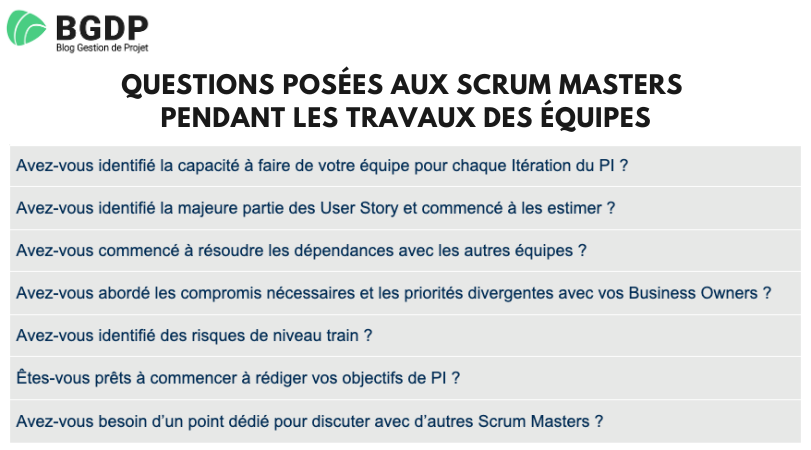

Pour garantir l’efficacité de ces points rapides, une bonne pratique est de préparer à l’avance une liste type de questions à poser à l’ensemble des Scrum Masters.

Levier 5 : Miser sur les objectifs de PI

Les objectifs de PI sont des éléments clefs rédigés par les équipes pendant le PI Planning. Malheureusement, ils sont trop souvent banalisés et mal utilisés par manque de compréhension.

En tant que RTE, il est important de réexpliquer fréquemment aux équipes à quoi servent les objectifs de PI.

1) Valider la compréhension du besoin

De la capture de besoin jusqu’au découpage en user story, les acteurs (BO, PM, PO, DEV) qui interviennent tout au long de la chaîne de maturation des features sont nombreux.

Au final, le risque d’incompréhensions autour du besoin initial exprimé est réel.

Les objectifs de PI, rédigés et expliqués oralement par les équipes, en présence de tous les acteurs et particulièrement des BO, permettent de s’assurer de la compréhension mutuelle du besoin.

2) Focaliser les équipes sur les résultats attendus plutôt que sur le process

Notre but collectivement n’est pas de terminer une liste de features mais plutôt d’atteindre les résultats attendus par ces features.

Si nous pouvons apporter la même valeur sans réaliser la totalité des features, pourquoi s’en priver ?

La compréhension des résultats attendus, à travers les objectifs de PI, permet donc aux équipes d’être plus efficientes.

3) Synthétiser les objectifs et communiquer au-delà du train

Contrairement à une longue liste de features, les objectifs de PI constituent une bien meilleure synthèse qui peut être communiquée au-delà du train.

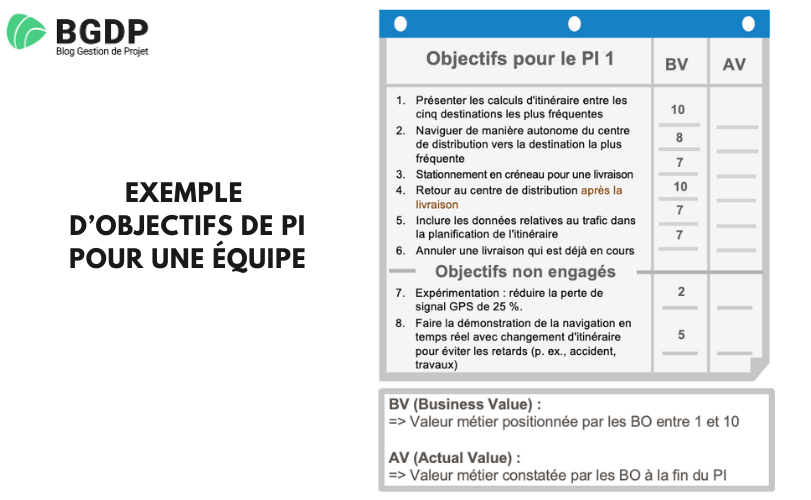

Lors de la présentation des objectifs par les équipes, les Business Owners doivent participer activement aux échanges, clarifier les priorités, et attribuer à chaque objectif une valeur de 1 à 10 pour montrer ce qui est important pour eux.

Une bonne pratique consiste à exprimer les attentes sous forme d’objectifs business mesurables.

Plutôt que d’écrire : "Livrer la nouvelle fonctionnalité de paiement", il est plus mobilisateur d’annoncer : "Réduire de 20 % le taux d’abandon de panier d’ici à la fin du trimestre".

L’impact attendu est plus important que la simple livraison d’un artefact.

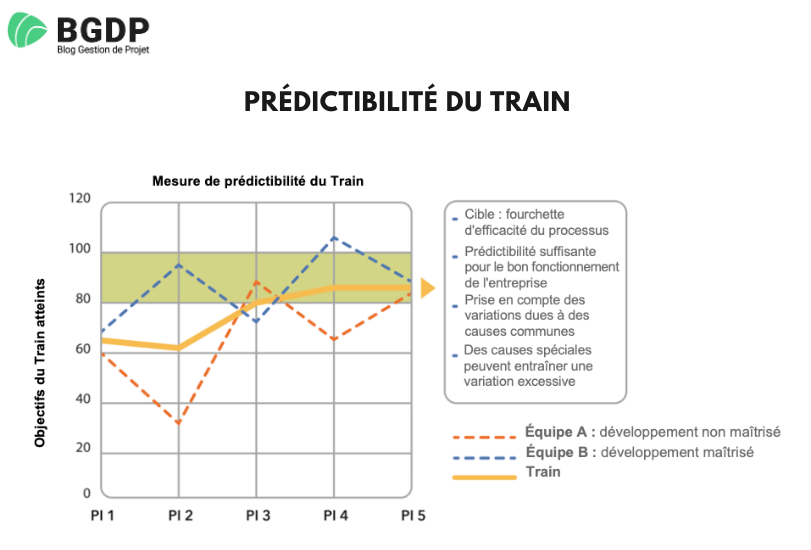

4) Mesurer la prédictibilité du train au regard des objectifs de PI

Selon SAFe, la prédictibilité du train se mesure au regard des objectifs de PI, en comparant les valeurs métier positionnées par les BO en PI Planning avec les valeurs métier constatées par ces mêmes BO à la fin du PI.

Soyez certain que si vos objectifs de PI ne sont pas tangibles, votre management ne tardera pas à vous demander une prédictibilité en nombre de features, en nombre d'user story et en points de complexité.

Vous aurez alors perdu l’orientation impact recherchée au détriment d’une orientation livraison d’artefacts.

Levier 6 : Gérer rigoureusement les dépendances et les risques

L'élément clé suivant concerne le traitement des dépendances ainsi que le processus de collecte et gestion des risques.

1) Traiter les dépendances en continu avec un tableau dédié

Le tableau de planification du train, enrichi tout au long du PI Planning, est la représentation visuelle du plan du PI.

Il joue donc un rôle essentiel, met en évidence les dépendances inter-équipes et les zones à risque. Bien utilisé, il devient un outil de négociation et de communication partagé.

Il doit être bien renseigné, car il est également utilisé comme outil de suivi tout au long de l’intervalle.

Chaque semaine, le RTE réunit ses Scrum Masters autour de ce tableau pour faire le point sur les écarts entre le prévu et le réalisé et l’impact de ces écarts sur l’ensemble des équipes du train.

Le tableau de planification adresse aussi les dépendances avec le « hors train », c’est-à-dire les équipes qui ne sont pas dans le train (partenaires qui contribuent ponctuellement aux travaux du train, équipes contributrices qui travaillent en cycle V, etc).

Des représentants des équipes « hors train » doivent être présents en PI Planning pour prendre un engagement sur le plan, au même titre que les équipes du train.

Le tableau de planification du train, une fois complété, doit être analysé avec attention :

- Un nombre faible de dépendances amène un questionnement sur le choix du framework SAFe, car celui-ci est souvent plébiscité pour sa capacité à gérer les dépendances

- Trop de dépendances à l’intérieur d’un train peut amener à revoir la composition de certaines équipes pour renforcer leur autonomie

- Trop de dépendances hors train montre que le train n’est pas autonome pour délivrer de la valeur. Dans ce cas, il est nécessaire de refaire un atelier sur la chaîne de valeur pour revoir le contour du train et ainsi améliorer son autonomie.

2) Gérer efficacement les risques en identifiant des porteurs

Le processus de gestion des risques est un rituel incontournable. Il permet de transformer les inquiétudes implicites en actions explicites.

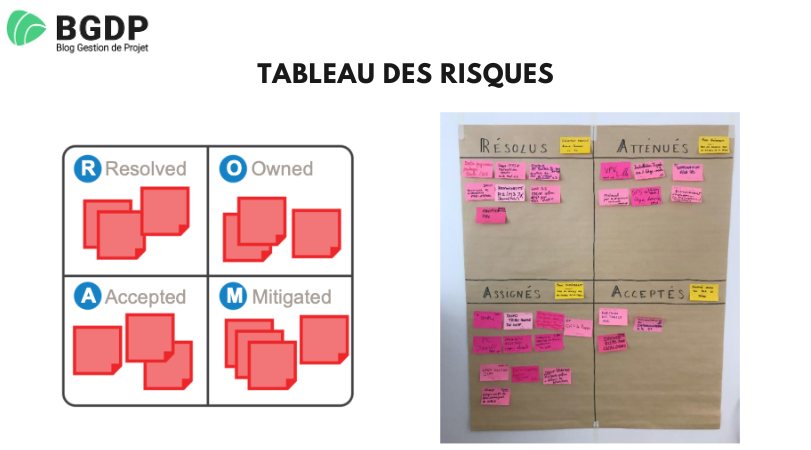

Les risques sont collectés tout au long du PI Planning et sont classés en 4 catégories :

- Résolu : pris en charge pendant le PI Planning et ne soulève plus d’inquiétude

- Assigné : quelqu’un a accepté la responsabilité de traiter ce risque

- Accepté : rien de plus ne peut être fait

- Atténué : l’équipe a un plan pour s’adapter si nécessaire

Il est important de noter l’existence de deux niveaux de risques :

- le niveau équipe pour les risques qui peuvent être traités par l’équipe

- le niveau train pour les risques qui échappent au contrôle de l’équipe

Les risques de niveau train sont remontés au management et revus un par un en revue managériale.

Il est très important d’identifier un porteur pour chaque risque, puis de suivre ces risques lors de la réunion de suivi hebdomadaire du train. Un risque sans porteur n’est jamais suivi.

Levier 7 : Mener des revues managériales efficaces

Les échanges du PI Planning font émerger des dépendances entre équipes et des zones d’incertitude.

Cette section précise comment les rendre visibles, les suivre et sécuriser les engagements.

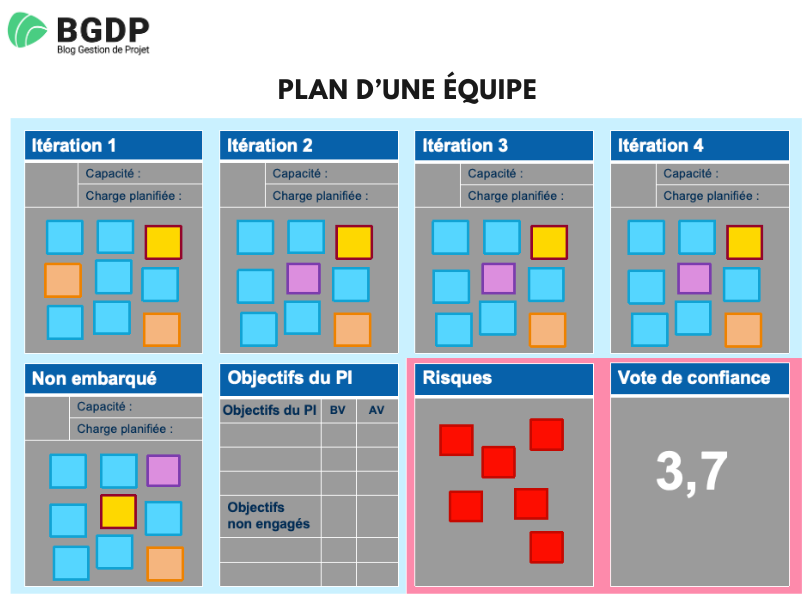

1) Coacher les équipes pour viser des présentations synthétiques

Avant une revue managériale, chaque équipe présente son plan. Un train peut parfois rassembler 12 équipes.

D’où l’intérêt de préparer au mieux cette présentation pour la rendre synthétique tout en fournissant les éléments importants permettant au management de bien comprendre les enjeux et les difficultés rencontrées afin de prendre les bonnes décisions.

Pour accompagner cette préparation, une bonne pratique consiste à demander au Product Owner de présenter le contenu du plan prévu en termes d’objectifs de PI et de périmètre fonctionnel, mais sans rentrer dans les détails des features et des user story.

Il est également important de préciser ce qui n’a pas pu être embarqué. Tous ces éléments sont ceux de la zone bleue dans le plan type ci-dessus.

Ensuite, le Scrum Master explicite les risques de niveau équipe, ceux qu’il a remontés au niveau train, et donne le vote de confiance. Ces éléments sont ceux de la zone rouge dans le plan type ci-dessus.

2) Encourager le management à prendre des décisions

Une revue managériale sans prise de décisions n’a pas d’utilité. En tant que RTE, vous devez encourager le management à prendre des décisions, en posant les bonnes questions :

- Que peut-on faire pour soulager cette équipe en surcharge ?

- Est-ce qu’une autre équipe peut prendre cette feature ?

- Est-ce qu’une feature peut être retirée du périmètre ?

- Comment peut-on ajuster le dispositif pour traiter ce goulot d’étranglement ?

- Comment peut-on atténuer ce risque ?

- Peut-on revoir les priorités métier ?

- Comment peut-on ajuster la vision ?

Levier 8 : Apprendre et s’adapter

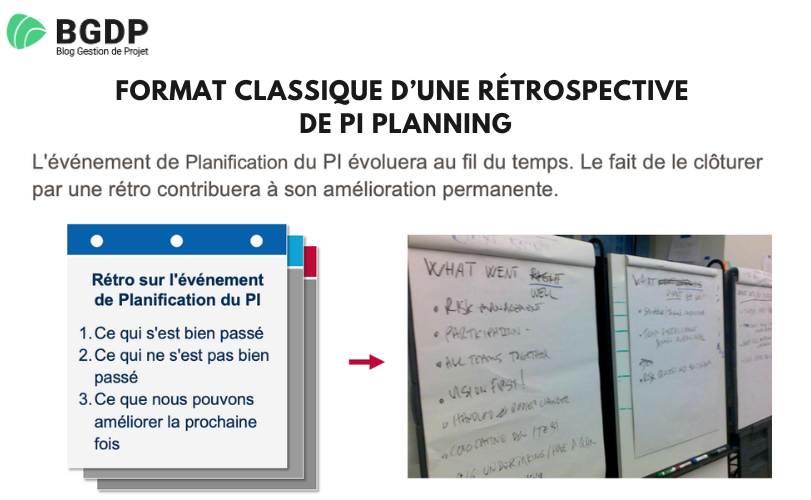

Le PI Planning se termine par un temps d’analyse et de recul.

Cette phase permet de consolider l’expérience, de vérifier la tenue des engagements et de renforcer la crédibilité du train sur la durée.

1) Capter le maximum de feedbacks

La rétrospective est la dernière étape d’un PI Planning.

Il s’agit de récolter un feedback à chaud sur le déroulement du PI Planning afin d’identifier les points d’amélioration pour le prochain.

Nous vous conseillons de prévoir un panneau virtuel complémentaire pour permettre aux participants de donner également un feedback à froid.

L’évènement demande beaucoup d’énergie pour chacun. Il n’est donc pas rare de constater que le feedback à chaud a été oublié par les participants.

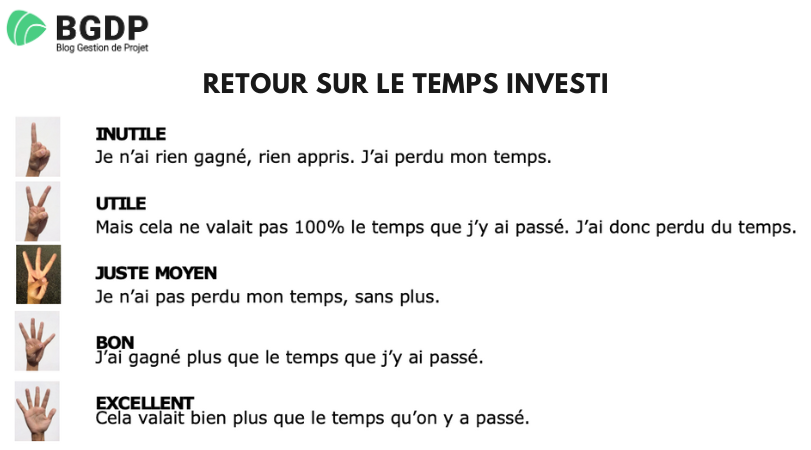

Il est également intéressant de compléter la rétrospective par une mesure rapide du R.O.T.I (Return On Time Invested) avec un outil simple comme Slido par exemple.

L’échelle visuelle ci-dessous facilite la lecture collective des ressentis :

Un score R.O.T.I inférieur à 3 signifie que les participants n’y trouvent pas leur compte.

Dans ce cas, n’hésitez pas à interviewer différents rôles pour comprendre ce qui pose problème.

2) Suivre les engagements des équipes

Le PI Planning n’est pas une fin en soi. Son efficacité se mesure aussi dans l’exécution.

En particulier, le suivi des dépendances et des risques met en évidence le niveau de qualité du tableau des dépendances et montre à quel point les engagements des équipes pris en PI Planning sont réalistes.

3) Surveiller la prédictibilité du train pour garantir sa crédibilité

Un train SAFe est prédictif si l’atteinte des objectifs du train est supérieure à 80%.

Une bonne prédictibilité renforce la crédibilité accordée à un train et à l’exercice du PI Planning.

À l’inverse, si des sous engagements ou sur engagements sont fréquemment constatés, l’intérêt du PI Planning peut être questionné.

Les causes racines peuvent être multiples : qualité des entrants, difficultés à délivrer, changements de périmètre fréquents.

Conclusion

Le PI Planning est bien plus qu’un simple exercice de planification. Il s’agit d’un rituel stratégique, humain et culturel, qui structure la vie d’un train.

Sa réussite repose sur une combinaison subtile de rigueur et de souplesse, de préparation et d’improvisation, de stratégie et d’humanité.

Préparer le backlog, soigner la logistique, embarquer les acteurs stratégiques, gérer les dépendances et les risques sont autant de leviers qui transforment un simple événement en un véritable accélérateur de transformation agile.

Un PI Planning réussi ne se mesure pas au nombre de features planifiées, mais à la confiance renforcée, à l’alignement obtenu et à l’énergie collective générée.

Le PI Planning est un révélateur de culture. Bien préparé et bien orchestré, il incarne la puissance de l’agilité à l’échelle.