Comment un projet peut-il rester pertinent dans un monde où tout change en permanence?

La réponse se trouve dans l’une des quatre valeurs de l’agilité, l’adaptation au changement.

Les équipes agiles ne se contentent pas de suivre un plan rigide :

- Elles ajustent leur trajectoire, intègrent les feedbacks et apprennent en continu.

- Elles ont aussi tendance à construire des systèmes capables d’évoluer rapidement.

Il s'agit d'un véritable état d’esprit qui transforme la façon dont on construit et délivre des produits.

Dans cet article, je vous propose de vous montrer pourquoi cette valeur est essentielle et comment elle se traduit en actions concrètes au quotidien.

Quand la réalité dépasse le plan

Au début de ma carrière de chef de projet, j’ai travaillé sur un simulateur financier pour une grande banque.

Le cahier des charges était très précis :

- regrouper une partie des actifs en trois catégories (actions, obligations, monétaires),

- proposer une réallocation selon le profil investisseur défini par un questionnaire,

- et c’est tout… aucun impact sur le patrimoine à la sortie !

Je ressentais déjà que le produit était incomplet car sans impact pour l’utilisateur.

Le parcours utilisateur manquait non seulement de profondeur mais surtout cruellement de sens.

Mais à cette époque, nous n’avions aucun contact avec le client final.

Nous étions donc contraints de suivre le plan à la lettre malgré nos réticences, non sans une certaine amertume.

Une fois l’application livrée, les utilisateurs finaux ont partagé le même sentiment.

Nous étions tous d'accord sur le besoin d'aller plus loin mais les décisions avaient été prises par d’autres personnes certainement très éloignées de la réalité du terrain.

Avec le recul, je vois bien que ce projet illustrait un cas typique d’incertitude sur le besoin utilisateur.

Dans ce contexte, une approche itérative aurait permis d’intégrer rapidement les retours et d’ajuster le produit au fur et à mesure.

Si nous avions travaillé en agile, les retours utilisateurs auraient fait remonter dès les premières itérations, le besoin d’un produit plus complet.

L’équipe aurait pu élargir le périmètre, tester de nouvelles fonctionnalités et surtout livrer un produit qui apporte vraiment une solution avec impact.

Cela ne signifie pas que le cycle en V soit toujours inadapté car quand les besoins sont parfaitement identifiés et stables, il reste pertinent.

Mais dans un environnement incertain, l’agilité devient un levier essentiel pour livrer le bon produit au bon moment.

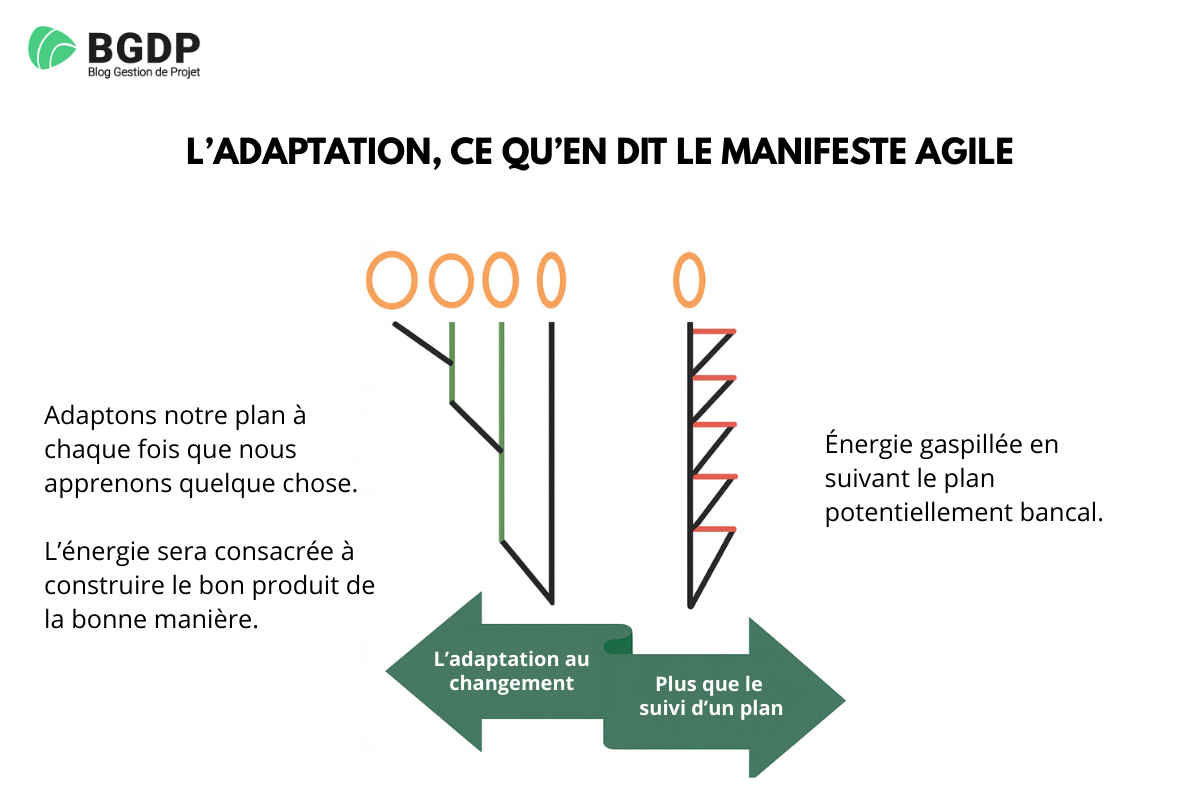

L’adaptation, ce qu’en dit le manifeste agile

« Nous valorisons la réponse au changement plus que le suivi d’un plan. »

Cela ne veut pas dire qu’un plan est inutile.

Au contraire, il sert de boussole initiale.

Mais en mode agile, le plan n’est pas figé.

Il doit être un point de départ flexible, capable d’évoluer au fil des apprentissages, des retours utilisateurs et des changements de contexte.

Adaptons notre plan à chaque fois que nous apprenons quelque chose. L’énergie sera consacrée à construire le bon produit de la bonne manière.

En d’autres termes, le plan donne une direction à suivre, une étoile du nord, alors que l’adaptation nous permet de rester pertinent.

Un projet réussi n’est pas celui qui respecte un plan parfait, mais celui qui livre un produit réellement utile.

Pourquoi les besoins changent-ils ?

Parce qu’un projet, même parfaitement cadré au départ, ne vit pas dans un monde figé.

Entre l’évolution du marché, la découverte progressive des vrais usages et l’incertitude qui caractérise notre époque, il est inévitable que ce qu’on pensait stable au début change en cours de route.

1) Un monde en évolution constante

Les marchés, la technologie, les attentes clients évoluent à une vitesse inédite.

Ce qui était vrai hier peut être obsolète demain !

- Les entreprises rigides prennent du retard.

- Les entreprises qui s’adaptent transforment ces changements en opportunités et prennent une longueur d’avance.

2) Les besoins utilisateurs ne sont jamais figés

Les utilisateurs découvrent leurs vrais besoins en utilisant le produit.

Ils ne savent pas tout dès le départ. Une équipe qui refuse d’écouter ces signaux crée des solutions décalées.

3) L’incertitude est la nouvelle norme

Même avec des analyses poussées, personne ne peut prédire l’avenir avec certitude. La seule stratégie viable est donc d’apprendre itérativement.

Prenons un exemple : Une banque qui lance une application mobile en 2020.

Entre le moment du cadrage et la mise en production, les usages du paiement sans contact explosent, les attentes de sécurité évoluent et les régulateurs imposent de nouvelles normes.

Un projet conçu sur un plan figé aurait livré une application déjà dépassée.

Une approche agile, au contraire, aurait permis d’intégrer ces évolutions au fil de l’eau et de rester pertinent.

Comment traduire l’adaptation au changement en actions

L’adaptation se traduit par des pratiques actionnables.

1) Donner la parole aux utilisateurs tôt et souvent

Ne pas attendre la fin du projet pour recueillir du feedback.

Les revues, les tests utilisateurs et les prototypes permettent de détecter rapidement si l’on fait fausse route.

2) Faire participer les décideurs aux revues

Souvent, les décideurs sont absents des revues.

Or, leur présence est primordiale pour réduire la distance entre la stratégie et la réalité du terrain.

Cela facilite les arbitrages et aligne tout le monde.

3) Accepter de modifier le plan en cours de route

Changer d’avis n’est pas un échec mais c’est une preuve d’intelligence collective.

L’agilité donne le droit d’ajuster le cap si les observations montrent qu’une autre voie est meilleure, en permettant de pivoter.

Il faut de l’ouverture et de la souplesse et ne pas se retrancher derrière un cahier des charges détaillé en amont.

C’est exactement ce qui distingue une équipe capable de coopérer réellement et d’évoluer ensemble.

4) Favoriser l’expérimentation

Plutôt que de tout miser sur une hypothèse, tester rapidement des solutions, observer les résultats puis décider.

C’est la logique du build, measure & learn chère au Lean Startup.

5) Instaurer une culture d’apprentissage continu

Les rétrospectives, les ateliers de partage, les post-mortems sont autant de leviers pour transformer les erreurs en opportunités d’amélioration.

Et cela nécessite beaucoup de courage et un environnement psychologique sain.

6) Construire une architecture logicielle adaptable

L’adaptation ne peut pas se limiter à la culture ou à l’organisation, mais elle doit aussi être ancrée dans la technologie.

Une équipe agile sans une base technique solide reste prisonnière de son système.

Chaque évolution devient coûteuse, risquée et lente.

Une architecture robuste, dans le sens agile, signifie :

- Modélisation orientée domaine (Domain Driven Design), c’est à dire découper le système selon les domaines fonctionnels, ce qui va limiter les dépendances, faciliter la compréhension et favoriser un design aligné sur la valeur livrée.

- Architecture modulaire et découplée soit avec un monolithe modulaire ou des micro services connectés via des ports et adaptateurs (architecture hexagonale) afin d’éviter les effets de bords et permettre la substitution des modules.

- Conteneurisation et orchestration des services et applications (Docker, Kubernetes, .) pour une infrastructure résiliente et adaptable.

En d’autres termes, une architecture adaptable n’est pas un luxe technique, c’est la condition pour que le système réponde à l’évolution rapide des besoins métiers.

7) Renforcer les pratiques d’ingénierie et d’exploitation

- Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) grâce auxquels chaque modification est validée en temps réel.

- Pyramide de tests cohérente et automatisée avec beaucoup de tests unitaires à la base et peu de tests de haut niveau (end-to-end).

- Tests en production via Feature Toggles pour activer ou désactiver les fonctionnalités sans redéployer.

- Monitoring et observabilité avec des logs centralisés, des traces distribuées, des métriques techniques et métier pour anticiper les anomalies.

- Refactoring continu afin d’éviter l’accumulation de dettes techniques qui vont ralentir les développements futurs.

Sans discipline d’ingénierie et outils d’exploitation l’architecture n’est qu’une coquille vide. C’est l’association des deux qui permet de faire les choses vite et bien.

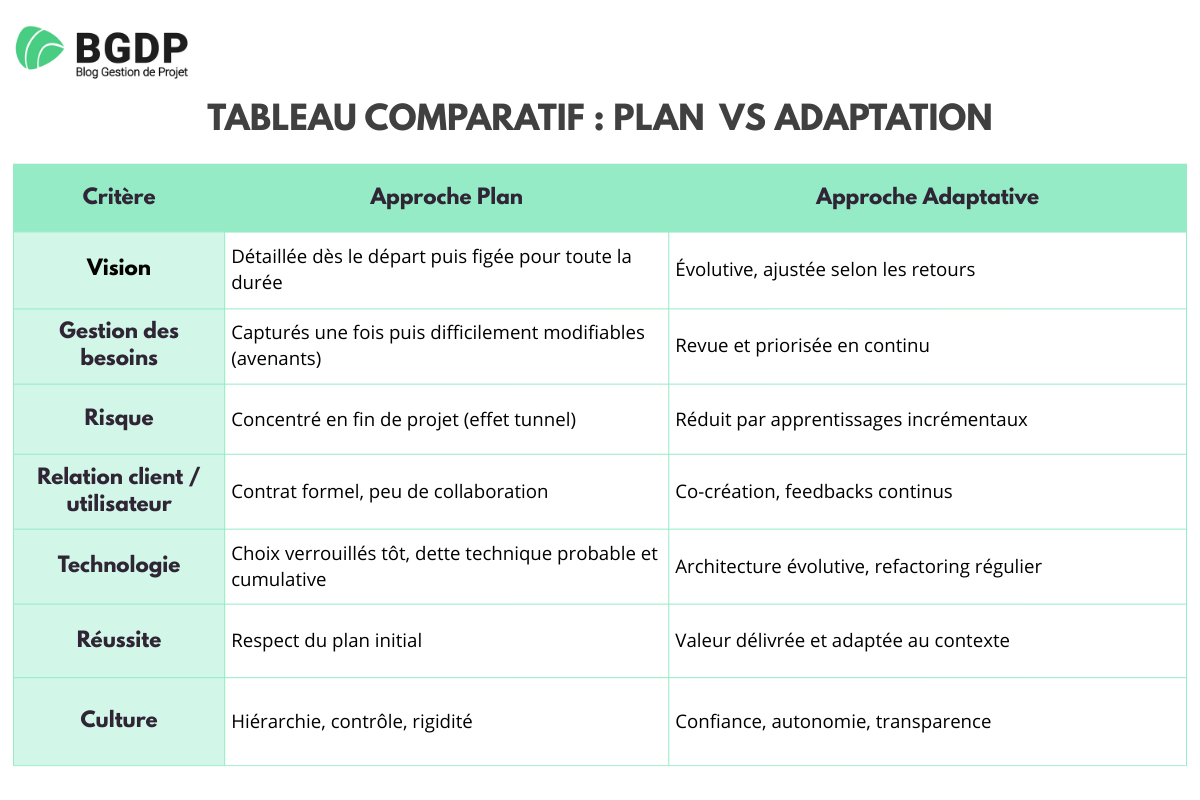

Tableau récapitulatif plan versus adaptation

Pour mieux visualiser la différence entre une logique de planification classique et une approche adaptative, voici un tableau comparatif avec les points clés qui changent dans la manière de piloter un produit ou un projet.

Tableau récapitulatif plan versus adaptation

Conclusion

L’adaptation au changement est plus qu’une pratique agile. C’est une compétence organisationnelle et stratégique.

Dans un monde incertain en perpétuelle évolution, ce n’est pas celui qui planifie le mieux qui réussit, mais celui qui apprend et s’adapte le plus vite, tout en préservant la qualité et la stabilité de ses livrables.

Adopter cette mentalité transforme les projets et la culture de l’entreprise. Elle favorise l’autonomie des équipes, la transparence dans la prise de décision et l’innovation continue.

Les organisations qui l’adoptent deviennent résilientes, capables de pivoter rapidement face aux imprévus et de générer un avantage concurrentiel tangible.

Si je devais résumer :

- Avoir un plan, oui, mais accepter de le remettre en question à tout moment.

- Faire du feedback un réflexe permanent.

- Transformer l’incertitude en moteur d’innovation.

- Construire une architecture modulaire et résiliente capable d’évoluer sans tout casser.

- Renforcer les pratiques d’ingénierie pour livrer vite sans compromettre la fiabilité.

- Promouvoir une culture de refactoring et d’amélioration continue.

C’est cette approche qui fait la différence entre les projets figés et les produits qui trouvent réellement leur place sur le marché en coiffant la concurrence au poteau.