L’agilité est souvent associée à des rituels, des outils comme Jira ou encore à des cadres méthodologiques comme Scrum ou SAFe.

Pourtant, au cœur du Manifeste Agile rédigé en 2001, il y a une idée bien plus simple et fondamentale, celle de donner la priorité aux individus et à leurs interactions plutôt qu’aux processus et aux outils.

Cette valeur ne signifie pas qu’il faut rejeter toute organisation ou ignorer les technologies et les outils.

Elle rappelle simplement que ce ne sont jamais les processus ni les logiciels qui créent la valeur, mais bien les femmes et les hommes qui collaborent chaque jour pour construire un produit ou un service.

Dans cet article, je vais vous montrer pourquoi cette valeur est essentielle, comment elle se traduit concrètement dans les organisations et comment trouver le juste équilibre entre interactions humaines, processus et outils.

Vous verrez aussi à travers un retour d’expérience qu’une transformation agile n’est pas une histoire de rituels et de post-it mais avant tout une aventure humaine.

Une valeur qui replace l’humain au centre

Quand les signataires du Manifeste Agile ont choisi cette formule, ils réagissaient à un monde dominé par les processus lourds et la documentation à outrance.

Les organisations tentaient de se rassurer avec des plans détaillés, des procédures rigides, et des logiciels de suivi omniprésents.

Mais tous ces efforts n’empêchaient pas certains projets d’échouer.

Ce constat est toujours vrai aujourd’hui car près de la moitié des projets informatiques ne délivrent pas ce qui était attendu, que ce soit en termes de délais, de budget ou de valeur.

La racine du problème est rarement un manque d’outils mais bien souvent un déficit de communication, de compréhension commune et de confiance entre les personnes impliquées.

En choisissant de mettre en avant les individus et leurs interactions, l’agilité redonne à l’entreprise la vérité trop souvent oubliée que ce sont les relations humaines qui font avancer les projets.

Les interactions comme moteur de collaboration

Voici comment les interactions humaines servent de catalyseur à la collaboration et à la performance.

1) Plus de communication = plus de feedbacks

L’agilité a profondément transformé la manière de travailler en équipe.

Auparavant, chacun avançait dans son coin avant de livrer un produit finalisé, aujourd’hui la règle est de partager rapidement et souvent.

Cela se traduit par des évènements (daily meetings, rétrospectives, revues de sprint) mais surtout par un état d’esprit.

En agile, on n’hésite pas à demander un retour dès qu’on a un doute, on donne de la visibilité sur ses avancées et on ose exprimer ses difficultés.

Lors d’une transformation agile que j’ai accompagnée, je me souviens d’une équipe qui disposait de tous les outils nécessaires mais où la communication était quasiment absente.

Chacun exécutait mécaniquement les tâches assignées sans vraiment en comprendre le sens.

Au moment des livraisons, le constat était clair.

Les livrables étaient en décalage avec les attentes et l’ambiance sur le plateau était pesante.

On exigeait du présentiel alors que les membres de l’équipe échangeaient par messagerie interne, assis à quelques mètres les uns des autres.

Pour sauver les apparences, quelques afterworks étaient organisés.

La plupart y participaient par obligation afin d’entretenir l’image d’une équipe soudée et préserver le fameux label #GreatStartupOuOnEstTropBien.

Il a fallu un coaching soutenu et beaucoup de lobbying pour briser cette chape de silence.

Progressivement, la parole s’est libérée.

Les discussions sont devenues plus franches, les membres de l’équipe ont commencé à se challenger, à partager leurs difficultés et à s’aligner sur leurs objectifs.

Peu à peu, la dynamique collective a changé.

L’équipe a mis en place du pair programming et du coaching de code qui ont favorisé l’entraide et la montée en compétences.

Certains ont eu le sentiment de perdre un peu d’emprise mais les résultats ont vite parlé d’eux-mêmes.

L’équipe est devenue plus autonome, plus efficace, les collaborateurs se sont sentis acteurs plutôt que simples exécutants et les produits livrés ont gagné en qualité.

2) L’intelligence collective plutôt que l’obéissance aveugle

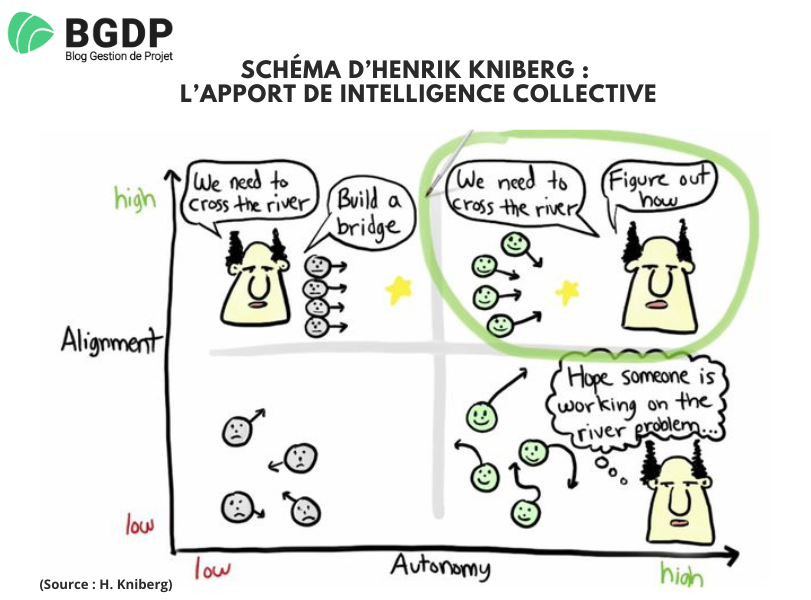

Le célèbre schéma d’Henrik Kniberg illustre à merveille cette différence.

D’un côté (alignement élevé et faible autonomie), une équipe suit des ordres stricts sans comprendre le “pourquoi” de ce qu’elle réalise.

Elle avance mécaniquement, sans enthousiasme car ses membres se sentent comme de simples pions dans la création du produit.

De l’autre (alignement élevé et autonomie élevée), une équipe co-construit la solution avec ses décideurs, ajuste en continu et met en commun ses compétences pour obtenir le meilleur résultat.

Le manager fixe l’objectif à atteindre et l’équipe cherche et propose sa solution.

Elle devient actrice de la chaîne de valeur, ce qui nourrit à la fois sa motivation et son engagement.

En bas à gauche, il n’y a ni alignement ni autonomie.

L’équipe n’a pas de directive claire et ne prend pas d’initiative.

Chacun agit selon son interprétation, ce qui conduit inévitablement au chaos et à un produit final incohérent ou inutilisable.

Enfin, en bas à droite, l’équipe a une autonomie forte mais manque d’alignement.

Les membres sont capables de décider et d’agir seuls mais sans vision partagée, leurs actions peuvent diverger et créer des solutions inefficaces ou déconnectées des objectifs stratégiques.

Les outils et les processus servent de guide, mais c’est la collaboration active et l’intelligence collective qui permettent d’atteindre l’équilibre idéal entre alignement et autonomie et de produire des solutions pertinentes et innovantes.

Quand les processus et les outils deviennent des pièges

Bien sûr, les processus et les outils ne sont pas les ennemis de l’agilité.

Ils sont nécessaires pour organiser, coordonner et donner de la visibilité.

Mais utilisés de manière rigide, ils peuvent devenir de véritables freins.

1) Le syndrome de l’outil magique

De nombreuses entreprises tombent dans le piège du “si nous installons Jira, nous serons agiles”.

Or, un outil mal configuré ou utilisé sans état d’esprit agile devient une usine à gaz (champs obligatoires à rallonge, reporting à outrance, lourdeurs administratives.)

Au final, les équipes passent plus de temps à remplir des cases qu’à collaborer et à comprendre ce qui est attendu.

2) Les processus figés qui étouffent l’adaptation

Un processus est censé harmoniser et faciliter le travail.

Mais lorsqu’il est imposé sans discussion, il peut rapidement brider les équipes.

Le mode de management Agile propose un autre chemin : co-construire les processus avec les équipes elles-mêmes, en prenant le temps d’analyser le flux de travail réel avant de définir les règles.

Cela crée de l’engagement et garantit que le processus soutient réellement le travail plutôt que de l’entraver.

Les clés pour trouver le bon équilibre

Les outils et les processus sont utiles mais ils doivent être au service des interactions humaines et pas l’inverse.

Voici trois leviers essentiels pour maintenir cet équilibre.

1) Favoriser l’expression libre

Un cadre sécurisé où chacun peut s’exprimer sans crainte est essentiel.

Cela passe par la posture des managers, la mise en place de rétrospectives régulières et l’écoute active.

Sans cela, les meilleures idées restent enfouies, les tensions s’accumulent et les talents finissent par quitter l’organisation.

Cet équilibre se construit dès la phase préparatoire du projet : prendre le temps d’aligner l’équipe sur ses rôles, ses pratiques et son environnement technique favorise ensuite des interactions plus efficaces et un engagement durable.

2) Co-construire les processus

Un processus est accepté et respecté lorsqu’il a été élaboré collectivement.

Inviter les équipes à définir leurs propres règles de fonctionnement, c’est leur donner les moyens de s’engager pleinement.

L’agilité repose sur l’idée que la co-construction renforce la responsabilisation.

3) Utiliser les outils à bon escient

Les outils numériques (Jira, Trello, Miro) sont précieux pour partager l’information et collaborer à distance.

Mais ils doivent rester simples et adaptés aux besoins réels.

L’outil idéal est celui qui soutient le travail collaboratif sans l’alourdir.

Ce que cela change pour les managers

Cette valeur agile transforme profondément la posture managériale.

Là où un manager traditionnel se concentre sur la conception des processus, le choix des outils et le contrôle de leur application, l’agilité lui demande d’endosser un rôle de facilitateur et de catalyseur.

Concrètement, cela signifie :

1) Créer un cadre de confiance

Un manager agile met en place un environnement psychologiquement sûr où chacun peut exprimer ses idées et ses difficultés sans crainte.

Cela passe par l’exemplarité (montrer sa propre vulnérabilité, accepter de dire « je ne sais pas »), par une posture d’écoute active et par le refus de punir l’erreur.

Il est essentiel ici de distinguer l’erreur de la faute :

- L’erreur est un passage naturel de l’apprentissage et une opportunité de progresser collectivement.

- La faute, en revanche, correspond à un manquement volontaire ou répété à une règle connue.

L’agilité encourage à traiter les erreurs comme des sources d’amélioration continue, mais n’exonère pas pour autant des comportements irresponsables.

2) Déplacer l’énergie du contrôle vers le soutien

Au lieu de vérifier que chaque règle est respectée, le manager se concentre sur la levée des obstacles qui freinent l’équipe.

Il facilite l’accès aux ressources, arbitre rapidement les priorités quand cela bloque et ouvre des espaces de dialogue entre les individus.

3) Encourager l’autonomie progressive

Donner de l’autonomie ne signifie pas lâcher prise sans filet.

Le manager peut utiliser des outils comme le Delegation Poker ou les Matrices RACI réinterprétées en mode agile (Give & Take Matrix) pour clarifier le périmètre de décision.

Ce cadre rassure et permet à l’équipe de gagner en autonomie sans crainte de dérive.

4) Valoriser la coopération plutôt que la compétition

Dans une logique agile, le rôle du manager est d’encourager les comportements collectifs.

Cela peut passer par la mise en place de rituels de reconnaissance (célébration des succès collectifs, feedbacks croisés entre pairs) ou par l’introduction de pratiques de pair-programming et de co-conception.

L’idéal est d’objectiver les résultats de l’équipe (primes, etc...) en complément des objectifs individuels.

5) Se concentrer sur le “pourquoi” plutôt que sur le “comment”

Plutôt que d’imposer des solutions, un manager agile rappelle en permanence la vision, les objectifs et les résultats attendus.

Ce cadrage par le sens, permet à l’équipe de trouver elle-même la meilleure façon d’avancer (voir le schéma de H. Kniberg).

Pour résumer, en agilité, le rôle du manager n’est plus de tout contrôler, mais de créer les conditions pour que l’équipe réussisse.

Processus & outils mal utilisés vs. interactions humaines au service de l’agilité

Critère | Processus / Outils dominants | Interactions humaines privilégiées |

|---|---|---|

Communication | Rapports, tickets, mails formels | Discussions directes, feedback en continu |

Résolution | Escalade hiérarchique, lente | Co-création, intelligence collective |

Alignement | Règles rigides, checklists, RACI | Objectifs partagés, dialogue ouvert, Give & Take Matrix |

Motivation | Suivi de tâches, indicateurs "froids" | Reconnaissance, entraide, sens au travail |

Innovation | Bloquée par le process | Émerge des échanges et idées croisées |

Qualité produit | Dépend de la documentation | Renforcée par les feedbacks humains |

Conclusion

"Les individus et leurs interactions davantage que les processus et les outils" n’est pas une invitation à jeter nos méthodes et nos logiciels à la poubelle.

C’est un rappel que l’humain est la source première de la valeur.

Les processus et les outils doivent être des soutiens et non des chaînes.

En plaçant la collaboration, la confiance et l’intelligence collective au centre, les organisations se donnent la capacité de s’adapter en permanence et de créer des solutions réellement pertinentes.

Dans un monde où les technologies évoluent plus vite que jamais, cette valeur est plus actuelle que jamais.

Car à la fin, ce ne sont ni les logiciels ni les procédures qui font avancer une entreprise mais bien les femmes et les hommes qui y travaillent ensemble.