Vous est-il déjà arrivé de consulter une note intitulée « Leçons apprises » pour alimenter la planification ou améliorer la réalisation de votre propre projet ?

Si la réponse est oui, alors était-ce trop long, trop compliqué, trop impertinent ou tout simplement trop ennuyeux ?

Si, encore une fois, la réponse est oui, alors allons voir ensemble les raisons de ce problème et comment y remédier.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu’on se mette d’accord sur un point.

Les leçons apprises ne sont pas uniquement une formalité banale de clôture des projets.

Au contraire, c’est une activité clé de création et de maintien de la valeur livrée par le projet.

Pourquoi les “Lessons Learned” échouent souvent à produire de la valeur

L’élaboration des « Lessons learned » échoue souvent à générer la valeur escomptée.

Ce n’est pas le processus qui pose problème, mais son déroulement, l’utilisation de ses outputs, et même la culture qui lui font défaut.

1) Limites techniques fréquentes

Commençons par le déroulement du processus et les lacunes techniques qui limitent la valeur dégagée des leçons apprises.

Tout d’abord, si chaque projet crée et archive ses leçons apprises d’une manière inappropriée, cela va de soi que, plus tard, leur exploitation ne sera pas optimale.

Si le document est une agrégation de textes techniques volumineux, sans structure claire, sans vision, et sans une orientation vers la solution (plutôt que vers le problème), le lecteur n’est pas à plaindre.

De même, si les leçons apprises ne permettent pas une recherche rapide et un ciblage précis des éléments critiques (par mots clés, par thèmes, par spécialités, etc.) alors ce sera normal que ces leçons ne génèrent pas toute la valeur attendue.

Enfin, si les leçons apprises ne sont pas archivées convenablement, alors, attendez-vous à ce qu’elles soient, tout simplement, inaccessibles.

Un mauvais titre ou une mauvaise indexation auront aussi la même conséquence.

2) Attention aux facteurs culturels

L’échec des leçons apprises à délivrer toute leur valeur, peut aussi être de source culturelle.

C’est normal, car ces leçons racontent les réussites, mais aussi les échecs des équipes. Il y a là un fort enjeu humain et même personnel.

Pour que des leçons apprises remplissent leur rôle dans les règles de l’art, elles doivent partager les réussites aussi bien que les échecs.

Pour ce faire, le mot « échec » ne doit pas être tabou et le maître-mot ici, c'est bien la culture d’entreprise.

Une culture renfermée, orientée sanction, rejetant l’échec (même involontaire) et glorifiant la réussite pure et parfaite rendrait l’élaboration des leçons apprises un exercice vidé de son sens.

Les leçons apprises sont une occasion de transmettre le bon et le mauvais, afin d’optimiser la réussite des projets futurs.

3) Capitalisation vs Application

En dernier lieu, un élément structurant dans l’élaboration des leçons apprises conditionne l’optimisation de leur réussite.

C’est le simple fait de préciser la finalité même des leçons.

Est-ce une simple capitalisation qui participe à l’enterrement des leçons avec la clôture du projet ?

Ou bien, c’est une capitalisation étendue au-delà de la fin du projet, à travers une application appuyée par des processus faisant partie intégrante du quotidien des équipes projet ?

Les 2 conditions pour transformer les leçons en apprentissages

Transformer les leçons apprises en actif organisationnel utile est conditionné par un bon déroulement, une meilleure inclusivité durant le déroulement du processus de leur élaboration.

1) Mettre en place un processus structuré

Bien dérouler le processus est un facteur clé de la réussite.

Il peut se résumer à :

- l’identification des leçons à retenir,

- la collecte d’informations pertinentes,

- l’analyse critique des données collectées et leur catégorisation afin d’optimiser les résultats,

- la priorisation selon des critères choisis au préalable,

- la création des leçons selon les modèles préétablis

- et enfin l’archivage selon les règles de l’art.

Le processus paraît simple, mais un seul faux pas pourrait le ruiner complètement.

De plus, la donnée (fiable, pertinente, précise, à jour, et traçable) constitue la clé de voûte pour le bon déroulement.

Il est important de noter que la validation des livrables constitue une étape essentielle avant d’analyser les leçons à en tirer.

Sans une validation formelle des résultats, il devient difficile d’évaluer objectivement la réussite ou l’échec d’un projet, et donc de dégager des enseignements fiables.

2) Valoriser le partage collectif et transversal

Un processus parfaitement structuré est, certes, nécessaire, mais n’oublions pas le facteur humain.

Rappelons-nous aussi que les leçons apprises sont de la mémoire valorisable, une mémoire d’êtres humains devant servir d’autres humains.

De ce fait, même si le sujet de la leçon apprise est le même, les mémoires diffèrent.

Chacun sa propre perception et sa propre conception de la leçon apprise.

Par conséquent, cela pourrait créer des incompréhensions, des mécontentements et des désaccords qui peuvent ne pas servir la finalité de l’exercice.

La solution ?

Inclure plusieurs parties prenantes dans le processus d’élaboration afin de lisser les divergences.

Cela favoriserait plus d’ouverture en s’appuyant sur le dialogue et les échanges, et déboucherait sur des leçons apprises intégrant les différentes visions.

Quoi de mieux pour enrichir la mémoire du projet qui fera partie des actifs organisationnels du projet.

De la mémoire à l’action

Une fois le processus d’élaboration des leçons apprises bien conduit, il sera temps d’en profiter pleinement pour passer de la mémoire à l’action.

Ce sera le moment de transformer les expériences en amélioration continue.

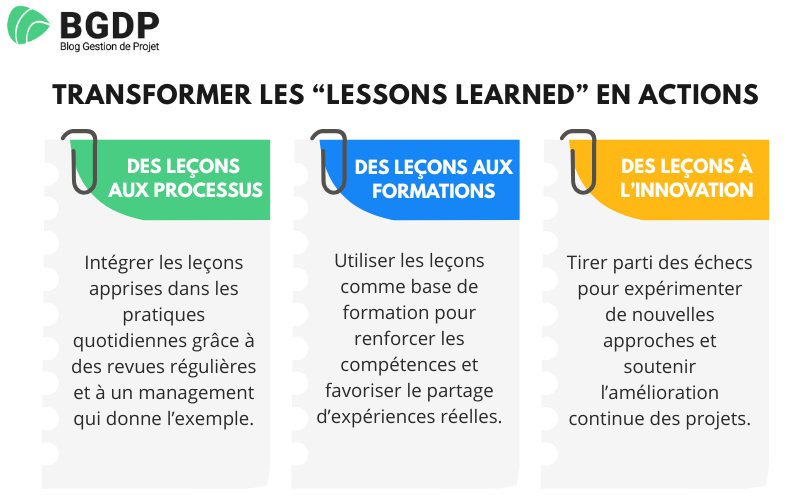

Pour ce faire, il sera possible de jouer sur trois niveaux :

- les processus,

- les formations,

- les approches innovantes.

1) Des leçons aux processus

Commençons par le niveau le plus évident, celui des processus, procédures et pratiques quotidiennes de l’équipe projet.

Les leçons apprises devraient se transformer en réservoir où l’on pioche pour adopter de nouvelles bonnes pratiques, pour en améliorer celles existantes et pour élaborer de nouveaux standards internes.

Dans ce sens, la première étape pour appliquer les leçons apprises aux pratiques de tous les jours est sans aucun doute une ritualisation de la consultation de ces leçons.

Cela devrait être une habitude renforcée par l’accompagnement d’un management qui donne l’exemple.

Pourquoi ne pas instaurer une revue mensuelle des leçons apprises ?

2) Des leçons aux formations

Les formations sont un autre moyen de transformer les leçons apprises de simple dossier d’une archive poussiéreuse, en une mine d’or pour améliorer votre gestion de projet.

Les leçons apprises peuvent devenir un contenu riche pour les sujets de formation.

Selon les thèmes adressés, le contexte d’élaboration et la nature du projet où les leçons ont été apprises, il y a là une opportunité inestimable pour créer des formations permettant la montée en compétences des équipes projet.

Les leçons apprises peuvent servir aussi d’appui aux mentors qui veulent soutenir leurs conseils et recommandations, avec des exemples concrets vécus au sein même de l’organisation et permettant de contacter les gens qui les ont élaborées.

Quoi de mieux qu’un apprentissage avec des expériences réelles dans les mêmes conditions et contexte du mentor et du mentoré.

3) Des leçons à l’innovation

Un autre moyen de transformer les leçons en amélioration continue effective, est le fait d’encourager les approches innovantes, surtout quand la leçon est un échec.

Rappelons-nous qu’échouer une première fois est humain, mais reproduire les mêmes erreurs sans en tirer d’enseignements relève d’un manquement intolérable.

Les leçons apprises peuvent devenir un soutien aux équipes qui veulent améliorer les processus, procédures, procédés et les pratiques des projets.

La méthode est simple : évitons les erreurs passées, essayons de nouvelles approches innovantes.

Le fait de s’aventurer sur des méthodes inventives, permet d’élargir les possibilités de l’amélioration continue en accélérant les « mini échecs » et en raccourcissant le chemin vers la réussite.

L'ancrage de l’amélioration continue aux pratiques quotidiennes

Afin de réussir la transformation des leçons apprises en amélioration continue au quotidien, nous avons besoin de plus qu’une approche générale.

Les outils utilisés par l’équipe projet devraient, eux aussi, être des supports pour réussir cet objectif.

Le passage de l’apprentissage à l’action s’alimente au quotidien et se renforce au fil des projets.

1) L’outil au service de la capitalisation

Des outils adaptés sont nécessaires pour optimiser une génération de la valeur emmagasinée dans les leçons apprises.

Une base de données centralisée et évolutive, un système de recherche intelligent et une intégration de ces éléments aux outils de planification et de réalisation seront les solutions à une optimisation du passage de la mémoire à l’action.

De plus, afin d’assurer la réussite d’une capitalisation optimale, le suivi avec des indicateurs peut rendre la tâche plus facile à piloter.

2) Une base de connaissances centralisée et évolutive

Commençons par la base de données, la mémoire du projet.

Une base numérique, centralisée et évolutive est le minimum à avoir.

Elle permettra la création d’un référentiel du projet, accessible à tous (ou aux personnes autorisées) et sera le réservoir intelligent que chaque projet alimente avec ses expériences selon son processus d’élaboration des leçons apprises.

La catégorisation et la hiérarchisation des données est le minimum requis pour pouvoir traiter les données intelligemment par la suite.

Et n’oublions pas qu’avec ce que nous avons actuellement comme outils à base d’IA permettent des fonctionnalités encore plus poussées pour faciliter le prétraitement de la donnée.

3) Un système de recherche intelligent

Le deuxième outil (ou fonctionnalité) nécessaire est un système de recherche intelligent.

Ce système est, il faut le noter, plus que central. Et ce, parce que la difficulté dans la gestion des leçons apprises ne réside pas dans leur création, mais dans leur utilisation.

La création fait partie des processus obligatoires pendant (au moins) la phase de clôture. Mais l’utilisation reste volontaire et pas très contrôlée.

Un système de recherche intelligent encouragera les équipes à faire l’effort de consulter les leçons apprises, et à prendre le temps nécessaire pour ne pas reproduire les erreurs passées.

Ce système permettra des recherches plus ciblées par thème, domaine, contrainte, période, ou tout autre paramètre.

De plus, en utilisant l’IA, ce système pourrait même proposer des parties spécifiques d’une leçon apprise selon sa similitude avec la situation décrite par l’utilisateur.

4) Une mémoire intégrée aux outils de gestion de projet

Les outils de création et de recherche peuvent jouer un rôle encore plus impactant si on arrive à les intégrer directement dans les outils de gestion de projet.

Souvent, le frein qui empêche les équipes d’aller consulter les leçons apprises, est le fait qu’elles n’aient pas le temps de laisser le planning ou le budget entre leurs mains et de plonger dans les archives.

Mais une base de données intégrée, même à MS Project, Jira, SAP ou autre, cassera ce mur invisible et reliera la situation actuelle à la leçon apprise adéquate.

5) La mesure pour renforcer l’apprentissage

L’apprentissage se gère et bien sûr, il se mesure aussi.

À l’ère du numérique, de la donnée et de l’information chiffrée, certains indicateurs peuvent appuyer le passage de la mémoire à l’action.

Inspirons-nous des réseaux sociaux et des journaux académiques afin de renforcer notre amélioration continue basée sur les leçons apprises.

L’indicateur le plus facile à construire est celui du nombre de consultations effectuées sur une leçon apprise.

Ou bien, pour un souci d’efficacité, le nombre de votes favorables décrivant une leçon comme pertinente pour un domaine ou une problématique spécifique.

Cela encouragera automatiquement les équipes projet à consulter les leçons les plus efficaces et optimisera leur temps d’utilisation de la base de données.

D’autres indicateurs peuvent être construits afin de piloter l’effort des équipes à utiliser les leçons apprises comme moyen d’amélioration continue.

Le nombre d’heures passées à consulter les leçons apprises ou le nombre d’événements de partage organisés, sont des exemples d’indicateurs pouvant figurer dans le tableau de bord du projet afin de montrer l’effort fourni dans ce sens.

Conclusion

Pour conclure, rappelons que l’élaboration des leçons apprises ne marque uniquement la fin d’un projet, mais sa continuité à l’infini et son extension dans les projets futurs.

Les leçons apprises sont une mine d’or pour alimenter notre processus d’amélioration continue à travers nos processus améliorés, nos formations et notre approche innovante.

N’oublions pas que l’échec n’est pas que d’origine technique, la culture y joue un rôle déterminant aussi.

Et enfin, la réussite du passage de la mémoire à l’action nécessite l’humain motivé, la vision claire, le processus efficace, la donnée pertinente, l’outil adéquat et surtout l’esprit des projets.