En mode projet, on reconnaît 3 types d’organisation : l’organisation fonctionnelle, l’organisation projet ou encore l’organisation matricielle.

Le type d’organisation choisi va donner plus ou moins d’autorité au chef de projet.

Cette structure organisationnelle de projet est bien définie dans les standards de gestion de projet et c’est un "must" à connaître dans la plupart des certifications de gestion de projet.

Les entreprises adoptent des organisations variées, selon leur secteur, leur culture et leur contexte.

Quand on prend un poste, il est essentiel d’identifier si l’organisation est de type verticale et traditionnelle, ou orientée projet, avec un fonctionnement transversal (projet, programme ou produit) où le chef de projet dispose d’un réel pouvoir décisionnel.

Comprendre la structure, ou son caractère hybride, permet de repérer les circuits de décision, les zones d’influence et les rapports de pouvoir internes.

Nous allons ici aborder l’organisation matricielle, ses avantages et ses limites.

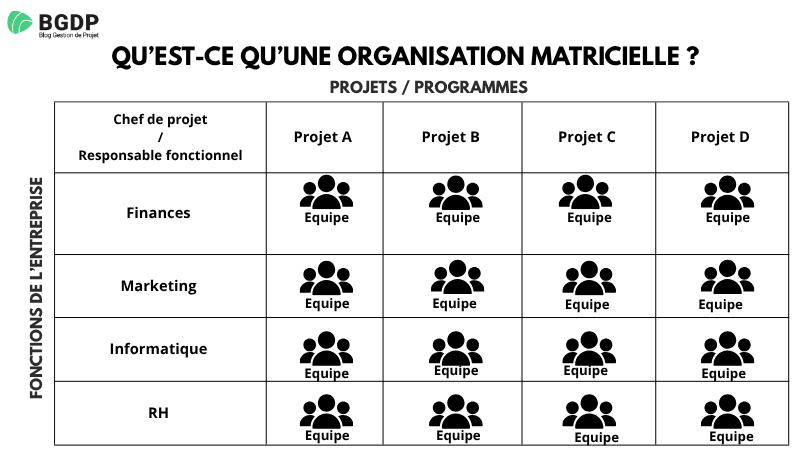

Qu’est-ce qu’une organisation matricielle ?

L’organisation matricielle est un mélange des deux autres formes d’organisation : fonctionnelle et orientée projet.

Elle combine une ligne hiérarchique verticale (liée aux fonctions : finances, RH, marketing…) et une ligne transverse (liée aux projets, programmes ou produits).

On l’appelle "matricielle" car elle repose sur deux dimensions qui se croisent.

Edit your caption text here

On peut imaginer en ligne les différentes fonctions de l’entreprise, et en colonne les projets ou programmes en cours.

Chaque collaborateur se trouve alors à l’intersection de ces deux dimensions : il dépend à la fois d’un responsable fonctionnel et d’un chef de projet.

À chaque croisement, on retrouve une convergence d’objectifs stratégiques, de compétences métier, de priorités opérationnelles et de contraintes budgétaires.

C’est ce double rattachement qui rend l’organisation matricielle parfois complexe à piloter, mais très utile pour optimiser les ressources dans les environnements multi-projets.

Elle peut être fortement orientée projet (le chef de projet prend l’essentiel des décisions), ou au contraire plus proche d’un modèle hiérarchique, selon le degré d’autorité accordé à chaque ligne.

Les 3 types d’organisations matricielles

Il y a 3 types d’organisations matricielles :

- la première fortement fonctionnelle appelée “matrice faible”

- la seconde fortement orientée projet appelée “matrice forte”

- et la troisième où le sponsor projet et le sponsor fonctionnel ont le même niveau d’autorité appelée “matrice équilibrée”

Dans la matrice faible, le pouvoir du chef de projet est limité et les ressources sont allouées à temps partiel.

Dans la matrice équilibrée, décisions et responsabilités sont partagées entre le chef de projet et le responsable fonctionnel.

Cette répartition de l’autorité peut aussi engendrer des conflits de leadership, lorsque chef de projet et responsable fonctionnel défendent des priorités opposées sans arbitrage clair.

Dans la matrice forte, le chef de projet prend les décisions et les ressources font un double reporting au chef de projet et au responsable fonctionnel.

Ce qui est certain, c’est que lorsqu'une organisation matricielle est mise en place, elle exige un bon niveau de maturité.

Il est indispensable que les rôles et responsabilités soient clarifiés et que le compromis soit possible. Cela ne sera faisable que s’il y a une bonne gouvernance et des outils partagés.

Le LIVE ci-après évoque divers retours d'expérience terrain et astuces pour faire évoluer la maturité d'une organisation en gestion de projet :

Comparaison avec les organisations fonctionnelle et projetisée

Rentrons un peu dans le détail des types d’organisation et comment l’organisation matricielle se compare aux deux autres.

1) Organisation fonctionnelle

Dans l’organisation fonctionnelle, l’autorité est détenue par le responsable hiérarchique.

Dans les projets, le sponsor et le chef de projet ne prennent pas les décisions, ce sont les responsables hiérarchiques.

Il s’agit d’un management vertical où chaque département a ses effectifs et va allouer ses ressources au projet, pour une durée et un temps limité.

L’équipe projet qui se forme est composée de personnes provenant d’équipes ou de départements divers comme l’informatique, le marketing, les opérations.

Chaque membre a été alloué pendant une durée et avec un nombre de jours et un pourcentage de temps, il ne reporte pas directement au chef de projet.

Cette structure a pour inconvénient la lourdeur des processus et de prise de décision, mais pour avantage des équipes stables qui sont toujours dans l’entreprise.

Pas besoin de recruter, ce sont les ressources de l’entreprise qui vont allouer une certaine part de leur temps au projet.

Il y a pour certaines expertises besoin d’un seul expert dans l’organisation et cette organisation fonctionnelle permet d’allouer les ressources sur plusieurs projets et de prioriser le cas échéant.

Cette organisation convient dans les milieux très réglementaires comme le nucléaire.

2) Organisation "projetisée"

L’autre type d’organisation qui existe est l’organisation par projet ou projetisée.

Moins fréquente, elle existe dans les entreprises qui ont beaucoup de projets ou qui prennent des projets de longue durée, sur plusieurs années par exemple.

Pour le projet, il y a alors une équipe spécifique à 100 % qui reporte au chef de projet.

Pas d’optimisation des ressources dans ce cas, s’il y a plusieurs projets avec le besoin du même type de spécialisation, il faudra plusieurs spécialistes.

Il y a alors un chef de projet et des ressources allouées pendant toute la durée du projet.

Ce luxe d’autonomie peut coûter cher, duplication des outils, redondance de postes et réallocation des ressources en fin de projet compliquée.

Mais c’est un fonctionnement plus agile, flexible qui donne l’autonomie complète au chef de projet et à son équipe.

3) Dans quels cas utiliser l’organisation matricielle ?

En analysant les forces et limites des structures fonctionnelles et orientées projet, on comprend l’intérêt d’un modèle hybride capable de tirer parti des deux.

L’organisation matricielle permet justement d’ajuster le cadre en fonction des exigences du projet : plus de souplesse qu’une organisation verticale, plus d’optimisation des ressources qu’un modèle projet pur.

Elle devient particulièrement utile lorsque les besoins dépassent ce qu’un seul modèle peut couvrir efficacement.

C’est, par exemple, ajouter de la flexibilité à une organisation fonctionnelle pour éviter les silos et ralentissement, ou encore optimiser des ressources, plus coûteuses et difficiles à obtenir dans une organisation orientée projet.

Si nous regardons de plus près, les deux organisations ont leurs avantages, en prenant certains attributs de l’une et de l’autre, il est possible de répondre à la plupart des besoins de projet.

Cela résout ainsi par exemple les problèmes de l’organisation fonctionnelle en y ajoutant des éléments de l’organisation projet et inversement.

Cette souplesse permet à l’organisation de passer de matrice faible à forte sans mettre en place de grands efforts.

La matrice n’est pas la solution miracle, il est préférable quelques fois d’utiliser l’une des deux autres organisations.

Voici 4 exemples, où passer en matrice prend toute sa légitimité :

3.1) Quand il s’agit d’un portefeuille varié

Quand il s’agit d’un portefeuille varié, avec des produits rapidement mis sur le marché avec des saisons, comme les SAAS, la mode ou l’électronique grand public.

Les fonctions support comme la qualité, la cybersécurité, l’intelligence artificielle sont alors des services qu’il faut partager intelligemment pour avoir un bon time-to-market sans avoir besoin de ressources dupliquées et en grand nombre.

3.2) Lorsque l’on a besoin d’experts rares, coûteux ou géographiquement dispersés

Dans ce cas, mieux vaut les allouer sur plusieurs projets.

Grâce à la matrice, les chefs de projet attendent leur tour pour les ressources, mais alimentent un backlog priorisé et transparent pour tous.

3.3) Dans les grands groupes où le marché est volatile

Dans les grands groupes, le marché est très volatile et les priorités fluctuent.

La matrice permet alors de travailler de façon internationale et de mutualiser les équipes et les pôles.

3.4) Dans une phase de transformation digitale

Et enfin, en phase de transformation digitale, elle va permettre de rendre fluide les flux de connaissance, financiers et d’effort entre les différents départements.

Aucun n’a toutes les compétences et sans la matrice, les arbitrages risquent de devenir interminables.

Imposer la matrice dans des milieux très réglementaires ou à l’inverse dans des start-up très innovantes n’apporterait rien à part du manque de rigueur et de la lenteur.

Si votre situation contient à la fois de la standardisation et de l’innovation, que vous devez jongler entre efficience et time to market, il serait alors judicieux de passer à la matrice.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous est noté d’un score de 1 à 5 (1 le plus mauvais et 5, excellent)

Organisation | Autonomie | Coût | Vélocité | Risques | Engagement |

|---|---|---|---|---|---|

Fonctionnelle | Cell | ||||

Projet | |||||

Matrice faible | |||||

Matrice équilibrée | |||||

Matrice forte |

L'autonomie est la capacité du chef de projet à prendre les décisions sans dépendre du sponsor fonctionnel. Le score faible signifie par exemple qui doit valider toute décision.

La partie coût évalue l'efficacité budgétaire. Un score élevé reflète que le modèle est peu coûteux et les ressources bien optimisées.

En ce qui concerne la vélocité, elle intègre le délai de prise de décision, la rapidité d'adaptation et à la vitesse de livraison.

Pour les risques, il s'agit de la maîtrise des risques. Un score élevé s'applique à une structure stable avec de la transparence et de la communication.

Finalement, l'engagement reflète la motivation de l'équipe. C'est grâce notamment à une clarté du Leadership que le score peut être élevé.

Le rôle (très spécial) du chef de projet en mode matriciel

Le rôle du chef de projet est bien déterminé dans les deux autres organisations. Mais dans la matrice, il peut y avoir de fortes différences suivant que l’on soit en matrice forte, équilibrée ou faible.

Ce qui est évident est que sa première casquette est celle du négociateur, il va jongler entre le besoin métier, les objectifs projet et la politique interne.

Il va, à chaque début de phase, exprimer ses demandes en ressources, expertises et budgets.

Il doit être un orchestre de la communication avec un nombre important de réunions (fonctionnelles, daily scrum, COPIL, etc.).

Celles-ci doivent être canalisées avec le bon niveau d’information diffusé aux diverses parties prenantes.

Une autre de ses missions est d’être le garant du périmètre et de s’assurer que le projet répond toujours aux objectifs fixés tout en apportant de la valeur.

La matrice impose la coopération, expliquant le besoin de toutes ces casquettes permettant au chef de projet de réaliser son but premier qui est de mener au succès le projet.

Pour cela, il favorise la réussite collective, célèbre les victoires et jalons atteints, diffuse les bonnes pratiques et résout les conflits.

C’est grâce à lui qu’à long terme, le système et la cohésion restent stables et efficaces.

L'impact de la structure matricielle sur le projet

L’organisation matricielle implique un double rattachement qui structure fortement le projet.

Elle agit sur les circuits de décision, la communication et le rôle de chacun, à commencer par celui du sponsor.

1) Sponsor

Le sponsor est le premier impacté par cette structure. Il sera différent suivant la matrice.

Dans une matrice faible, le sponsor transverse (projet, programme, produit, portefeuille) a presque tous les pouvoirs, ses décisions priment, les rendant plus efficaces.

Dans la matrice faible, ce sont les sponsors fonctionnels, qui se partagent l’autorité, la diplomatie et la négociation seront alors indispensables au chef de projet.

2) Communication

Nous sommes dans une matrice avec deux dimensions, il faut donc dupliquer la communication et la contextualiser.

Vous pouvez par exemple publier une newsletter régulière avec deux entrées "côté fonction (métier)" et "côté produit (projet)"

3) Charte et cahier des charges

Au vu du nombre de parties prenantes, il est important de faire des sessions de brainstorming ou un workshop de Design Thinking.

Tout ce qui est décidé en aval évite des retours en arrière coûteux.

Et cette phase de réflexion se termine par la production du cahier des charges et la signature par tous de la charte.

4) Prise de décisions

Pour éviter les effets silos, ou les ralentissements dus à des guerres de pouvoir entre les différents décideurs. Il faut clarifier et mettre en place un Decision Log accessible à tous.

Cela réduit l’opacité et accélère la prise de décision. Lorsqu’il y a une décision à prendre, il sera utile et efficace de suivre les instructions et processus prévus.

Dans ce contexte, la gestion de l'intégration de projet permet de garder une cohérence d’ensemble et d’éviter les ruptures entre les différentes lignes du projet.

Avantages et limites

La matrice offre une flexibilité inégalée, elle permet une fluidité d’allocation des ressources.

Cela permet d’être résilient, même en cas de crise, si les budgets sont coupés et le projet arrêté, les ressources retournent à leurs fonctions.

Une des limites est la demande élevée, si deux projets ont besoin de la même expertise, l’un devra attendre.

Une autre des limites, est l’augmentation de la communication, et notamment du temps de réunion, pour s’assurer que tous aient le bon niveau d’information.

Conclusion

Passer en organisation matricielle ou optimiser celle déjà en place est une question stratégique qui doit donc avoir l’appui de tous les sponsors.

Le chef de projet et le PMO viennent soutenir cette organisation et l’appuyer pour qu’elle soit efficace.

Dans cette organisation matricielle, le chef de projet jongle entre les technicités, les processus et les parties prenantes.

Ses compétences relationnelles et ses soft skills lui permettront de naviguer dans n’importe quelle organisation.