Un projet qui dérape, passant d'un statut vert à orange, voire rouge, et voilà que tout se complique. Tout le monde s’agite, le sponsor s’inquiète et le projet devient le centre des attentions.

En fait, cela fait partie de la vie du projet. Vert, Orange ou Rouge sont des indicateurs qui doivent aider le chef de projet à trouver des solutions et également à demander de l’aide.

Donc, lorsque le projet sort du vert, il faut mettre en place une stratégie communément appelée « Go-for-Green » (retour au vert) pour remettre le projet dans les rails et le guider vers le succès.

Un projet qui dérape, passant d'un statut vert à orange, voire rouge, et voilà que tout se complique. Tout le monde s’agite, le sponsor s’inquiète et le projet devient le centre des attentions.

En fait, cela fait partie de la vie du projet. Vert, Orange ou Rouge sont des indicateurs qui doivent aider le chef de projet à trouver des solutions et également à demander de l’aide.

Donc, lorsque le projet sort du vert, il faut mettre en place une stratégie communément appelée « Go-for-Green » (retour au vert) pour remettre le projet dans les rails et le guider vers le succès.

L’article détaille comment identifier les causes du dérèglement, rétablir la communication et gérer les risques pour favoriser un retour durable au vert.

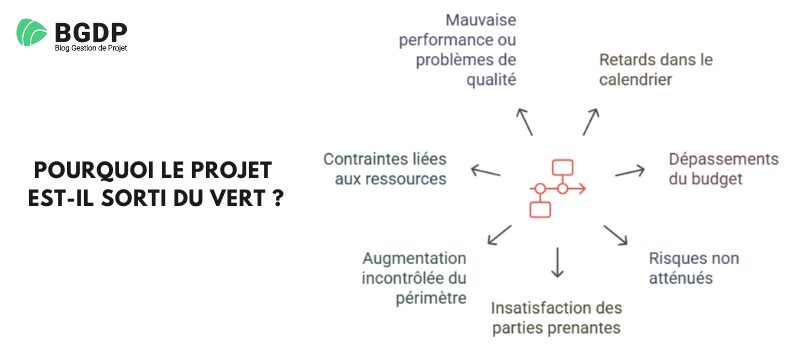

Pourquoi mon projet n’est plus vert ?

La question peut paraitre innocente, mais ne l’est pas.

Lorsqu’un projet passe du vert à l’orange, voire au rouge, cela signifie qu’un ou plusieurs indicateurs de performance — budget, délai, portée ou risque — dépassent les seuils de tolérance définis dans la méthodologie de gestion de projet.

Comprendre pourquoi le statut du projet change est essentiel pour anticiper les dérives et enclencher une stratégie de retour au vert efficace.

La perte du statut vert peut provenir de plusieurs dimensions :

- La dimension culturelle : dans certains contextes, il est malvenu, mal vu de passer un projet en orange ou en rouge.

- Une définition des critères : la méthodologie du projet devrait clairement expliquer le passage d’un projet en Orange ou en Rouge, en fonction de certains paramètres.

- Les critères en question sont ou ne sont pas implémentés automatiquement dans l’outil PPM à disposition.

1) La dimension culturelle

Le fait d’avoir un projet qui « quitte » le vert ne doit pas être considéré comme une incompétence du chef de projet.

C’est un peu comme si l’on considérait un pilote d’avion incompétent parce qu’il traverse des turbulences !

Les indicateurs vert / orange / rouge sont des outils faits pour aider le chef de projet à piloter.

Cela lui permet d’attirer l’attention sur tel ou tel sujet, demander de l’aide et d’obtenir du support.

Lors d’une revue de portefeuille de projets dans une entreprise multinationale américaine, un directeur avait fait le commentaire suivant : "Si vous m’aviez présenté un dashboard sans aucun projet en Rouge ou en Orange, je ne vous aurais pas cru et vous auriez perdu ma confiance."

Avoir quelques projets avec des problèmes fait partie de la vie d’un portefeuille de projet !

En conclusion, n’ayez pas « honte » d’avoir un projet en Orange ou en Rouge !

Vous serez évalué sur votre capacité à « gérer des crises » plus que sur le fait de maintenir un projet constamment dans le vert.

De plus, si tous les projets étaient toujours verts, non seulement, cela ne serait pas « drôle », mais en plus le rôle du chef de projet serait moins important.

2) La définition des critères

Un sujet sensible : si les critères ne sont pas clairement définis, le changement de statut devient très subjectif, flou.

Il est alors difficile de savoir si le projet en question mérite de l’attention ou pas.

Assurez-vous qu’au minimum les critères liés au budget et à l’échéancier sont clairs et approuvés par tous.

Pour les critères plus qualitatifs, l’idéal est d’avoir certaines règles qui permettent de minimiser les interprétations.

Le tableau suivant détaille les critères d'évaluation et les seuils associés à chaque catégorie.

Critère | Vert | Orange | Rouge |

|---|---|---|---|

Déviation budgétaire | ≤ 5 % par rapport au budget approuvé | > 5 % mais ≤ 15 % | > 15 % |

Respect du calendrier | ≤ 5 % de retard par rapport au planning prévu | > 5 % mais ≤ 15 % de retard | > 15 % de retard |

Portée | ≥ 95 % des livrables conformes aux exigences initiales | 70 % à 89 % des risques identifiés faibles ou modérés | < 80 % des livrables conformes |

Risques | ≥ 90 % des risques identifiés sont faibles ou acceptables | 70 % à 89 % des risques identifiés faibles ou modérés | < 70 % des risques faibles ou acceptables |

3) Les outils PPM

Très souvent, le suivi et la consolidation des projets est fait par l’intermédiaire d’un outil PPM (Portfolio & Project Management).

Celui-ci contient des règles qui calculent et mettent à jour automatiquement le statut des projets.

En fait, ce n’est rien d’autre que l’automatisation des règles définies dans la méthodologie de projet, dont nous avons un exemple ci-dessus.

La différence viendra du fait que le chef de projet n’aura souvent pas la main pour modifier la valeur du statut du projet, notamment pour les critères quantitatifs.

Dans certains cas, le chef de projet peut modifier la valeur des statuts, mais en général pour augmenter l’effet négatif : Vert devient orange, orange devient rouge.

Ceci essentiellement pour attirer l’attention et demander de l’aide.

D’où le besoin de maitriser et de comprendre parfaitement les critères et les règles pour ne pas être pris par surprise.

Comprendre les causes du dérèglement

Sauf exception, un projet ne sort pas du vert subitement. Il y a des signes avant-coureurs, un risque qui devient réalité.

Il faut donc comprendre les raisons et les causes pour lesquelles le projet change de statut !

Un rappel :

Autant le passage du Vert à l’Orange ou de l’Orange au Rouge sont des évènements acceptables dans la vie d’un projet, autant le passage direct du Vert au Rouge est un fait qui ne devrait jamais arriver sauf cause externe subite et grave.

Le rôle du chef de projet est d’accompagner son projet et d’être attentif aux signaux faibles et d’avoir une bonne capacité d’anticipation.

Le changement de couleur d’un projet peut avoir plusieurs causes qui seront quantitatives, qualitatives ou liées à la perception des parties prenantes.

Les causes d’un dérèglement peuvent relever de trois dimensions :

- les causes quantitatives, liées à des indicateurs mesurables comme le budget, le planning ou les risques ;

- les causes qualitatives, résultant de facteurs organisationnels ou méthodologiques (périmètre, ressources, qualité des livrables) ;

- les causes perceptives, issues de la perception des parties prenantes et de leur niveau de confiance dans le projet.

1) Un changement « quantitatif »

Dans le cas d’un changement quantitatif, tout est factuel : les valeurs du projet, essentiellement budgétaires ou d’échéancier, ont dépassé le seuil acceptable et le projet « change de couleur ».

1.1) Retards de planning

Un retard significatif par rapport au planning prévu peut justifier un passage en orange (par exemple, un décalage de 5 à 15 % sur les jalons), tandis qu’un dépassement supérieur à 15 % peut entraîner un statut rouge.

1.2) Dépassements budgétaires

Les seuils budgétaires influencent souvent ces transitions : un dépassement budgétaire inférieur à 5% reste en vert, entre 5 et 15 % passe en orange, et supérieur à 15 % en rouge.

Une consommation des ressources bien supérieure à la prévision peut également déclencher ces changements.

1.3) Gravité des risques

L’escalade de risques initialement faibles (par exemple, indisponibilité de ressources clés, nouvelles contraintes réglementaires) peut faire basculer le projet en orange, tandis que des risques non atténués à fort impact justifient un statut rouge.

1.4) Écarts sur les indicateurs de performance

Un écart entre la progression planifiée et la réalité peut indiquer un changement de statut.

Un écart modéré conduit à l’orange, un écart majeur au rouge.

1.5) Achèvement des livrables

Pour les phases dépendantes de livrables (par exemple, la phase de conception), un pourcentage de livrables terminés inférieur à la planification aux dates clés peut entraîner un statut orange ou rouge.

2) Un changement « qualitatif »

Si les causes quantitatives reposent sur des écarts mesurables, d’autres éléments, plus qualitatifs, peuvent tout autant impacter la santé du projet.

2.1) Dérive du périmètre

Des modifications non maîtrisées du périmètre, entraînant des coûts ou une tension sur les ressources, peuvent faire évoluer le statut.

L’orange signale des ajustements gérables, le rouge des compromis majeurs sur les livrables.

2.2) Efficacité des actions correctives

Un statut orange peut refléter la mise en œuvre d’actions correctives dont l’efficacité reste à prouver.

Si ces mesures échouent ou si la situation se dégrade, le projet passe en rouge.

2.3) Contraintes de ressources

Le statut vert suppose des ressources suffisantes.

Une réduction de leur disponibilité (priorités organisationnelles, facteurs externes) peut faire glisser le projet vers l’orange, voire le rouge en cas de pénurie critique.

3) Un problème de perception

Enfin, au-delà des données et des faits, la perception des parties prenantes joue un rôle essentiel dans l’évaluation du statut d’un projet.

3.1) Insatisfaction des parties prenantes

Même si les indicateurs techniques restent acceptables (vert), l’expression de doutes ou d’insatisfaction par une partie prenante clé peut faire passer le projet en orange ou en rouge.

Le chef de projet peut-il décider d’un changement de statut ?

Les bonnes pratiques considèrent qu’un chef de projet ne peut pas minimiser un changement de statut, c’est-à-dire maintenir un projet en vert alors qu’il devrait être orange, ou en orange alors qu’il devrait être en rouge.

Tout ceci doit suivre des critères clairs, idéalement implémentés dans un outil PPM.

PAR CONTRE, un chef de projet devrait pouvoir EXAGÉRER la situation afin de capter l’attention du sponsor ou de certaines parties prenantes et obtenir de l’aide plus rapidement.

Rappelons : il ne doit pas y avoir de « honte » à avoir un projet rouge. Tout ceci fait partie de la méthodo et c’est simplement un signal que quelque chose doit être fait.

La stratégie « Go-for-Green »

Commençons donc par une analyse de la situation : pourquoi le projet est-il sorti du vert ?

L’objectif du plan est d’avoir une approche structurée, de pouvoir être accompagné, en obtenant l’aide et le support suffisant.

L’idée est également de résoudre correctement le problème pour éviter de revenir dans la même situation délicate rapidement.

Revoyons en détails ces 7 points :

1) Gérer les retards dans le calendrier

Un projet peut devenir orange si des jalons sont manqués ou si des retards potentiels sont anticipés, sans affecter la date finale du projet.

Le statut rouge survient avec des retards significatifs, entrainant un retard de la date de livraison finale.

Bonne pratique :

Réévaluer le planning, réaffecter les ressources et optimiser les tâches sur le chemin critique.

Envisager des techniques accélérées (Fast Tracking) ou compressées (Crashing) pour concentrer les efforts sur les zones à haut risque, tout en maintenant la qualité globale.

2) Maîtriser les dépassements budgétaires

Des petites augmentations des coûts peuvent faire passer un projet au statut orange, tandis que des dépassements importants au-delà des seuils définis entraînent généralement le statut rouge.

Bonne pratique :

- Effectuer un re-baseline du budget, identifier les zones où réduire les coûts non essentiels et renégocier les contrats ou les accords de ressources.

- Réaliser une analyse coût-bénéfice pour prioriser les investissements urgents.

- Si nécessaire, soumettre une demande de changement pour augmenter le budget.

3) Gérer les risques non atténués

Un statut orange peut signaler des risques émergents, tandis que des risques non traités ou en escalade qui affectent le projet peuvent entraîner un statut rouge.

Bonne pratique :

- Mettre à jour le registre et le plan de gestion des risques.

- Exécuter les plans de réponse appropriés si nécessaire.

4) Gérer l’insatisfaction des parties prenantes

Si les parties prenantes perçoivent un décalage par rapport à leurs attentes ou s'il existe des lacunes de communication qui créent des malentendus, le statut peut devenir orange.

Une insatisfaction prolongée peut pousser le projet au statut rouge.

Bonne pratique :

- Traiter les préoccupations par des actions immédiates.

- Mettre à jour le plan de communication et mieux impliquer les parties prenantes.

5) Maîtriser les dérives de périmètre

Le statut orange peut apparaître à cause de légères déviations dans le périmètre.

Mais des augmentations de périmètre importantes qui affectent les livrables peuvent entraîner le statut rouge.

Bonne pratique :

- Exécuter des processus rigoureux de contrôle des changements, réévaluer les livrables et négocier avec les parties prenantes pour redéfinir la portée ou les délais.

- Concentrer les ressources sur la livraison des items de valeur critique.

6) Optimiser l’utilisation des ressources disponibles

Le manque de ressources suffisantes ou qualifiées peut entraîner des retards et donc le statut orange. Dans le cas de ressources critiques, cela peut occasionner le rouge.

Plan :

- Réévaluer l'affectation des ressources

- Renégocier les affectations des ressources avec les managers fonctionnels ou impliquer le PMO pour revoir le partage des ressources entre projets.

- Si nécessaire, recruter des ressources supplémentaires.

7) Améliorer et contrôler la qualité

Des petites déviations dans le contrôle de qualité des livrables peut pousser le projet au statut orange, tandis que le non-respect des contrôles de qualité peut conduire au statut rouge.

Plan :

- Mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la qualité et renforcer les contrôles de qualité.

- Réaliser une analyse des causes profondes pour résoudre les problèmes sous-jacents.

La communication

Comme toujours, un point clé : la communication.

Le projet est en jaune ou en orange, « sous le feu des projecteurs ».

L’un des rôles du chef de projet est de rassurer.

Non seulement il doit montrer que la solution au problème a été définie, mais également qu’elle sera mise en place rapidement.

Trois points doivent être clarifiés dans cette phase :

- les ressources mobilisées,

- les jalons fixés

- et les critères qui permettront de confirmer le retour au vert.

1) Communiquer sur les ressources mobilisées

Pour résoudre une situation de crise, il est souvent nécessaire de faire appel à des ressources spécifiques, qu’elles soient humaines ou technologiques.

Cela peut être des ressources initialement externes au projet.

Bonne pratique :

Expliquez clairement ce dont vous avez besoin et garantissez que ces ressources seront disponibles.

Que cela soit ponctuel, pour franchir un cap, ou plus pérenne pour renforcer l’équipe, il est indispensable que le renfort soit réellement disponible.

2) Communiquer sur les jalons de redressement

Dans les cas spécifiques de projets en orange ou jaune, il est souvent bénéfique de maintenir une certaine pression.

Maintenir l’attention des équipes pour que le plan soit exécuté le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Bonne pratique :

Définissez une date à laquelle le problème devrait être résolu.

Dans le cas de situation complexe, définissez des étapes intermédiaires, des jalons. Cela rendra le suivi plus facile à faire.

3) Communiquer sur les critères d’acceptation (retour au vert)

Un plan « go-for-green » doit contenir d’une manière claire et précise une description des critères de retour au VERT.

Bonne pratique :

Outre les critères quantitatifs objectifs comme les différences de budget ou d’échéancier, il est important de :

- se mettre d’accord avec l’équipe et le sponsor sur ces critères

- et avoir leur approbation lorsque le contexte redevient favorable.

Un rappel : la gestion des risques

La gestion des risques est un thème central du sujet « go-for-green » !

Rappelons qu’un risque est « Un risque est un événement ou une condition incertaine qui, s’il se produit, a un effet positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. »

Concrètement : lorsqu’un risque se produit, cela peut être un facteur pour passer un projet en Orange, voire rapidement en Rouge.

Une bonne gestion des risques permet donc de diminuer ce genre d’occurrence et également de les gérer correctement lorsqu’elles arrivent.

Cette partie présente les trois leviers essentiels de gestion :

- le registre des risques

- la réponse adaptée à chaque situation

- la mise à jour du plan projet

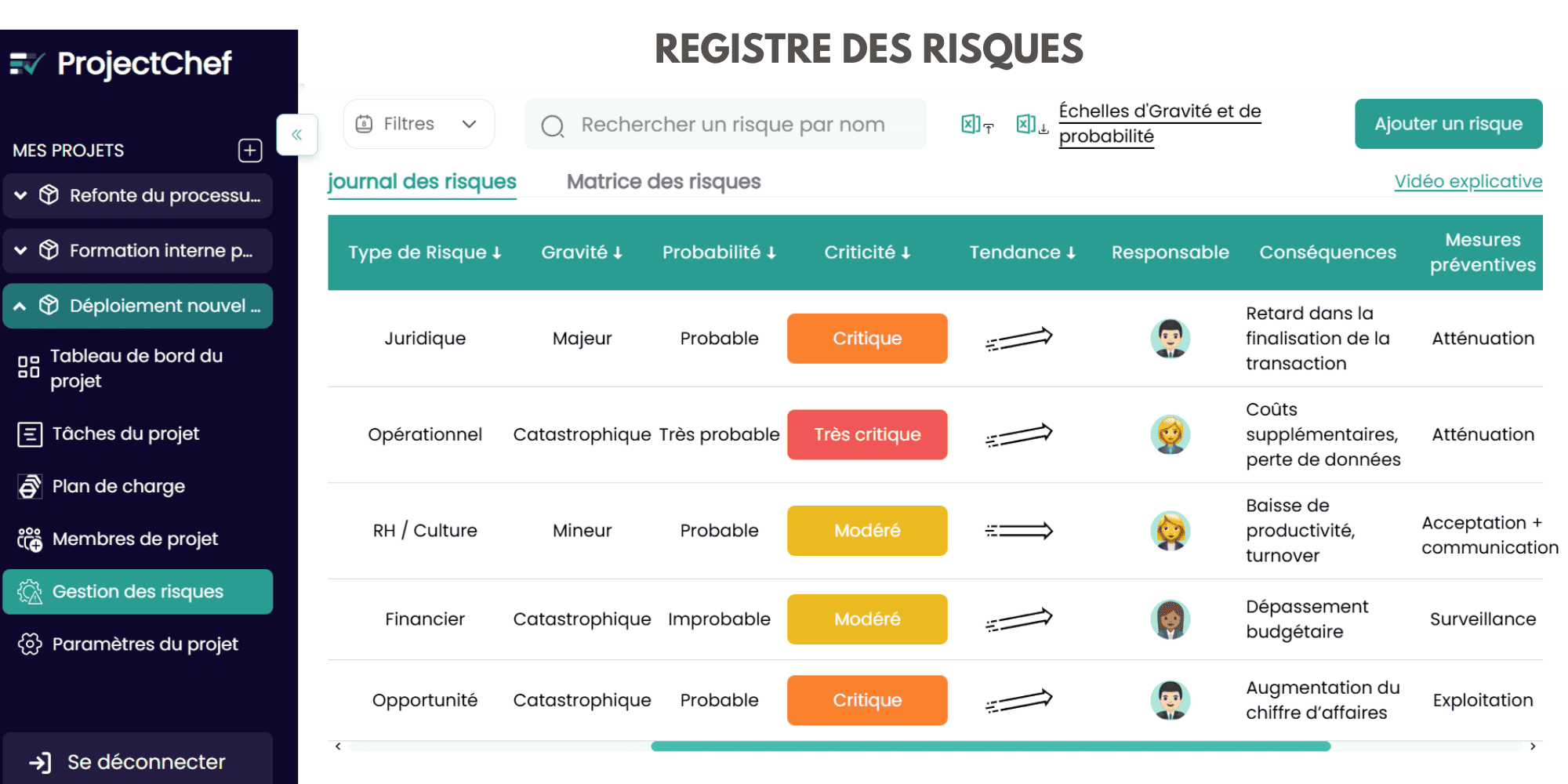

1) Le registre des risques

À la base, il faut donc un registre des risques ; ci-dessous un exemple pour un projet IT M&A.

https://projectchef.io/

Ce registre est un élément dynamique et « vivant » qui doit être régulièrement mis à jour.

Le fait de le gérer directement dans un outil de pilotage centralisé facilite le suivi : les risques restent visibles, partagés avec les parties prenantes, et corrélés aux autres indicateurs du projet.

Dans le cadre d’une stratégie Go-for-Green, cette vue consolidée permet d’évaluer en un coup d’œil les risques, les écarts budgétaires, les délais et l’avancement global du plan d’action.

2) La réponse aux risques

Lorsqu’un risque se concrétise, la première chose à faire est de vérifier le type de réponse à apporter : Atténuer, Supprimer, Transférer ou Accepter.

Il est clair qu’un risque dont le type de réponse est « Supprimer » apparaitra dans le registre des risques pour information et ne devrait pas se concrétiser.

Par contre, dans les autres cas, il faudra agir en conséquence.

2.1) Accepter

Il n’y a donc rien à faire, si ce n’est mettre à jour le plan projet suite aux conséquences de l’évènement. Cela peut impliquer une mise à jour de l’échéancier, une augmentation du budget.

Dans la mesure où tout ceci avait été documenté, le projet reviendra au vert une fois le sujet pris en compte.

Exemple :

- Contexte : Projet de fusion avec une entreprise étrangère.

- Risque : Fluctuation du taux de change affectant le coût de la transaction.

- Cause : Volatilité du marché financier.

- Réponse : Surveillance continue sans action immédiate, intégration d’une marge dans le budget.

- Objectif : Accepter le risque, car son impact est jugé tolérable ou difficile à éviter.

2.2) Transférer

Dans ce cas, il y aura un transfert d’activité ou de responsabilité vers un tiers pour traiter les conséquences de l’évènement.

Une fois le plan associé exécuté, le projet revient à son état normal, et donc en vert.

Exemple :

- Contexte : Projet de construction d’un nouveau site industriel.

- Risque : Dommages matériels dus à des intempéries pendant les travaux.

- Cause : Conditions climatiques imprévisibles.

- Réponse : Souscription à une assurance chantier couvrant les risques climatiques.

- Objectif : Transférer la responsabilité financière à une tierce partie (assureur).

2.3) Atténuer (ou mitiger)

C’est en général l’approche la plus complexe : elle implique un plan d’action à exécuter pour diminuer l’impact du risque.

Il peut parfois y avoir des effets collatéraux ou des risques résiduels.

Le projet reviendra au vert lorsque le plan sera exécuté et que le registre des risques sera mis à jour, incorporant éventuellement des risques secondaires ou résiduels.

Exemple :

- Contexte : Projet de déploiement d’un nouveau système ERP dans plusieurs usines.

- Risque : Interruption de la production pendant la phase de migration.

- Cause : Incompatibilité temporaire entre l’ancien système et le nouveau.

- Réponse : Mise en place d’un environnement de test, planification de la migration en période creuse, formation anticipée des équipes.

- Objectif : Réduire la probabilité et/ou l’impact du risque.

3) La mise à jour du plan projet

L’occurrence d’un risque sur un projet entraînera en général des conséquences.

Il faudra donc mettre à jour les informations du projet tels que le budget, l’échéancier et le registre des risques.

Cela devrait se faire par l’intermédiaire d’une demande de changement. C’est de plus une excellente manière de documenter la mise à jour.

Pourquoi un projet Rouge redevient vert alors qu’il a pris du retard ?

C’est une question qui m’avait été posée par un Directeur Informatique. Selon lui, à partir du moment où le projet prenait du retard et serait délivré après la date initialement établie, il devrait rester en Rouge.

Et bien, pas du tout. Lorsque le projet prend du retard, que certaines actions sont prises pour résoudre le problème, et que finalement, on doit soumettre une demande de changement pour mettre à jour les informations du projet, celui-ci redevient vert.

- D’un point de vue méthodologique, c’est l’un des objectifs de la gestion des modifications d’un projet.

- D’un point de vue pratique, si l’on maintenait le projet en rouge du fait d’un premier retard, il serait difficile dans le futur de détecter et de mettre en avant d’autres variations, le projet étant déjà en Rouge.

Conclusion : résilience, proactivité et communication

Les projets passeront souvent par des périodes difficiles.

L’objectif des chefs de projet est

- d’identifier les problèmes rapidement,

- d'agir efficacement

- et de s’appuyer sur leur expertise

Le tout pour conduire les projets à une conclusion réussie tout en stimulant la confiance des équipes et des parties prenantes.

Ceci en maintenant une communication objective, précise et constructive. Il ne suffit pas d’anticiper ou de résoudre les problèmes, il faut également rassurer les parties prenantes, maintenir le calme et la confiance des équipes, et continuer à avancer.

Ne paniquez pas lorsque votre projet passe à l’Orange !

Prenez cela comme une opportunité de montrer ce dont vous êtes capable, d’apprendre à gérer des situations de crises et continuer à gagner de l’expérience.