Gérer des projets, c'est, pour différentes raisons, gérer de la complexité.

Plusieurs disciplines s’imbriquent pour permettre la création de la valeur visée. Plusieurs parties prenantes s’adonnent à un jeu de pouvoir et d’influence.

De plus, l’environnement des projets ne cesse de muter.

Mais, le projet devient encore plus complexe s’il fait partie (ou pas) d’un programme et/ou d’un portefeuille avec la nécessité de coordonner sa marche avec d’autres projets.

Nous allons essayer, dans cet article, de comprendre la complexité de se coordonner avec ses homologues et d’apporter des propositions de solution et des bonnes pratiques.

Les sources de complexité des projets interconnectés

Essayons d’abord de comprendre d’où viendrait la complexité de gérer un projet lié à d’autres projets afin d’essayer de trouver des solutions adaptées.

1) QCD, source primitive de complexité

Même si le triptyque QCD (Qualité, Coût, Délai) semble démodé pour certains, il reste néanmoins porteur du génome primitif de tout projet. Et il peut être le départ d’une analyse des sources de la complexité.

Commençons par la qualité du projet ou, pour simplifier, le périmètre du projet.

Le fait de devoir gérer un projet avec des liaisons externes exposerait l’équipe projet à réviser, réajuster et changer des livrables sous la contrainte d’autres éléments totalement externes.

Afin d’assurer un alignement général, l’équipe projet devra faire face à la complexité.

Quant aux coûts, certes les budgets des projets sont indépendants, mais ils ne sont pas à l’abri des contraintes provenant des autres projets de l’organisation.

Dans un même programme et/ou portefeuille, il peut y avoir :

- des révisions des allocations de budget,

- la clôture prématurée des projets

- ou des opérations de sauvetage de certains projets en crise.

S’agissant des délais, coordonner les échéanciers de plusieurs projets pourrait s’avérer très complexe vu l’évolution de chaque projet dans le temps, les imprévus et les aléas possibles.

2) Des objectifs de projets SMART mais alignés

Se limiter au QCD pour montrer l’ampleur de la complexité ne signifie aucunement que la complexité ne sera pas d’une autre nature.

Les objectifs de chaque projet ne sont généralement pas alignés avec tous les objectifs des autres projets – ce qui justifie le rôle des chefs de programmes et de portefeuilles et de la hiérarchie comme élément central de la gouvernance.

Cela amène un gros lot de complexité à démêler afin d’orienter l’ensemble des projets vers le même cap.

N’oublions pas que les objectifs des projets peuvent changer sensiblement durant leur cycle de vie.

Cela signifie que cet équilibre des objectifs sera altéré, amenant son lot de complexité à la fois dans l’organisation et dans les projets concernés.

3) Le différentiel technologique

On ajoute au QCD et aux objectifs le différentiel technologique des différents projets dans une même organisation.

Chaque projet, selon son contexte, son périmètre et son domaine technique, aura à utiliser les technologies disponibles à des niveaux différents, ce qui conditionnera la performance de ses équipes.

Parmi ces technologies, nous pouvons citer certains logiciels puissants de planification (Primavera, JIRA, etc.) ou tout simplement l’IA.

Cette disparité technologique crée un différentiel et donc de la complexité de coordination. C’est comme si vous demandiez à deux personnes de danser ensemble, mais avec des techniques différentes et peut-être sur des musiques différentes.

Pour vous donner une image plus claire, prenons l’exemple de deux chefs de projet gérant des projets critiques et qui doivent collaborer afin de mutualiser des ressources rares au sein de l’organisation.

Imaginons aussi que cette collaboration, pour qu’elle soit optimale, nécessite de disposer des affectations en temps réel des ressources humaines et matérielles de chaque projet.

Sauf que l’un des chefs de projets dispose d’un outil IA qui l’aide à gérer ses ressources rapidement et avec précision et l’autre n’en dispose pas.

Dans ce cas, il y aura deux vitesses de gestion et par conséquent, un différentiel dans les prises de décision entre les deux chefs de projet.

Enfin, qu’on le veuille ou pas, certes, c’est nous qui créons les technologies, mais ces dernières nous impactent en tant qu’utilisateurs et chefs de projet.

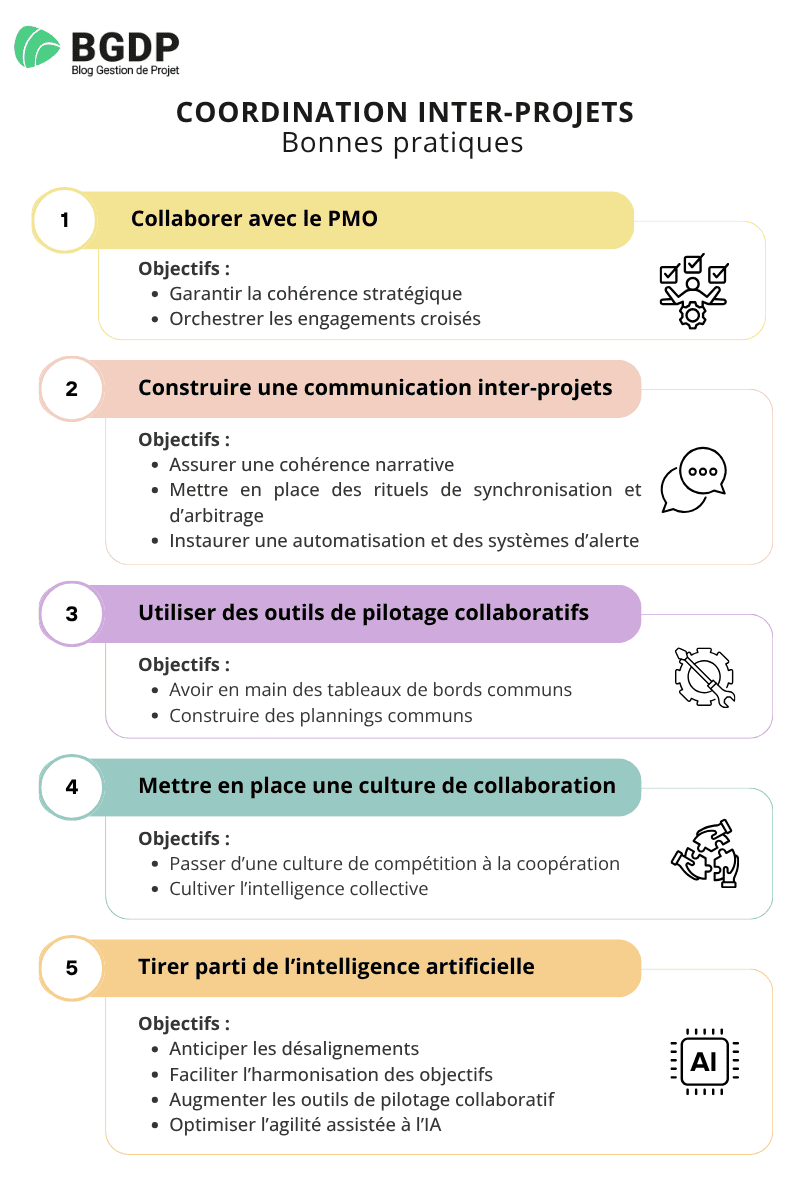

Le PMO, votre allié pour la cohérence d’ensemble

Explorons ensemble quels leviers les chefs de projet ont pour faire face à la complexité provenant de la coordination avec les autres projets.

Le meilleur allié du chef de projet pour la coordination inter-projets est le PMO.

Ce dernier aide à assurer un alignement critique dans deux dimensions différentes.

Verticalement pour rester aligné au programme et/ou au portefeuille, ainsi qu’horizontalement pour avancer au même pas que les autres projets.

1) Garantir la cohérence stratégique

L’alignement inter-projets passe par l’orientation de chaque projet avec la boussole principale, qui n’est autre que les objectifs stratégiques de l’organisation.

Sur ce volet, le PMO joue un rôle critique en garantissant une cohérence entre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels de chaque projet.

Le PMO joue un rôle fédérateur en unifiant les moyens de coordination entre projets avant de passer à la communication effective.

C’est une sorte d’établissement d’un langage commun conditionné par l’orientation globale afin de communiquer sur de bonnes bases.

2) Orchestrer les engagements croisés

Une fois que tous les projets ont le même cap (les objectifs stratégiques), le PMO joue un autre rôle d’équilibre des contraintes et des dépendances entre projets.

Chaque chef de projet pourra alors s’appuyer sur le PMO afin d’harmoniser les contraintes divergentes des projets et de dérisquer les dépendances.

Le chef de projet pourrait, en collaboration avec le PMO, synchroniser son échéancier avec les autres projets en y intégrant les jalons clés et les liens logiques externes.

Le PMO joue un rôle central dans l’allocation des ressources mutualisées.

- Chaque chef de projet bénéficie de l’expertise du PMO et de sa vision transversale afin d’optimiser sa coordination avec ses homologues en termes d’utilisation des ressources partagées.

- Les chefs de projet s’appuient aussi sur le PMO pour intégrer les engagements croisés des différents projets afin de contribuer ensemble à la réussite de tous.

Attention, le PMO appuie le Management et ne le remplace pas !

Le PMO garde son rôle d’appui avec son expertise qui dépasse les dimensions d’un projet unique vers une transversalité temporelle et disciplinaire.

La construction d’une communication inter-projets

Le PMO est un appui fort aux chefs de projet quand il s’agit de coordination inter-projets. Mais, il n’est pas l’unique levier.

Le chef de projet devrait renforcer la communication avec ses homologues via des flux d’information solides, des rituels de synchronisation basés sur une cohérence narrative.

1) Cohérence narrative

Une coordination optimale est conditionnée par une cohérence dans les types et la fréquence des données communiquées.

Un flux soutenu permet de stabiliser les échanges, lisser les changements ponctuels du contexte et de faciliter l’automatisation de la coordination à moyen terme.

L’idée est de considérer que les autres projets sont aussi des parties prenantes à engager à travers une communication soutenue et parfaitement rythmée selon les besoins.

Une fois le chef de projet imprégné de ce principe, la coordination avec ses homologues devient de plus en plus fluide.

2) Rituels de synchronisation et d’arbitrages

La communication est un acte sacré, vu son rôle central dans les projets, qui nécessite d’être ritualisé.

Les chefs de projet peuvent ritualiser leurs échanges de coordination inter-projets :

- Ces rituels peuvent être à l’image des événements agiles (Daily meeting, Review meeting, etc.) avec un timeboxing et même des règles afin de les optimiser.

- Ces rituels peuvent servir de points d’échange général afin de se partager les retours d’expérience, les avancements et les bonnes pratiques.

- Ces mêmes rituels peuvent aussi être des occasions pour un arbitrage inter-projets en cas de contradiction d’objectifs ou d’engagements.

3) Automatisation et systèmes d’alerte

Une coordination optimale passe aussi par des flux d’information automatisés et dotés de système d’alerte.

Ces deux caractéristiques permettent à la fois une stabilité pendant les périodes de calme et une meilleure réactivité pendant les crises.

L’automatisation et les systèmes d’alertes sont deux outils nécessaires à une coordination efficace en inter-projets.

Ils permettent à tout chef de projet de rester connecté à la réalité de son environnement interne direct.

Les outils de pilotage collaboratif

En plus des outils organisationnels, les outils de pilotage collaboratif sont aussi des leviers d’amélioration de la coordination inter-projets.

1) Tableaux de bord communs

Par exemple, la coordination pourrait être améliorée avec la construction d’un tableau de bord mutualisé facilitant l’accès aux KPI de chaque projet.

Ce type d’outil permet aussi de croiser en même temps et sur la même plateforme les données sur chaque projet afin de permettre une vision transversale et des arbitrages mieux informés.

Des tableaux de bord communs facilitent aussi la prise de décision commune quand il est question de définir une orientation globale pour tout le programme et/ou portefeuille.

L’objectif de ces outils est surtout de rendre la communication transparente et basée sur des faits et non seulement sur les jeux d’influence entre chefs de projet.

2) Plannings communs

Un planning commun permettra de faire des prévisions croisées et basées sur les contraintes apparentes ou latentes des différents projets en question.

Avec un tel avantage, les chefs de projet auront un outil de communication en plus afin d’optimiser la réussite de chaque projet individuellement. Mais aussi une réussite commune est possible grâce à la collaboration et la mutualisation des ressources.

Un planning commun pourrait aussi servir d’outil de détection et d’élimination des points bloquants.

Que ce soit avec le partage des retours d’expérience ou bien avec une gestion collaborative des points bloquants, un tel planning permet de créer un espace de communication inter-projets.

Cela permet à chaque chef de projet de bénéficier facilement (et gratuitement) de l’expérience de ses homologues.

La mise en place d’une culture de collaboration et d’apprentissage collectif

Nous arrivons à un élément capital pour la réussite de la coordination entre chefs de projet : la culture projet commune.

Cette dernière est l’élément le plus critique dans ce processus de collaboration inter-projets.

La culture peut faire de la coordination une grande réussite comme elle peut en faire un échec cuisant.

1) De la compétition à la coopération

Le rôle du chef de programme (et/ou de portefeuille) est important pour faire changer l’état d’esprit de ses chefs de projet de la compétition vers la coopération.

Tout de même, il est aussi du rôle du chef de projet de faire l’effort de considérer que la réussite de son projet alimente celle des autres et vice-versa.

Un projet faisant partie d’un programme (et/ou d’un portefeuille) est un projet qui a une dimension en plus.

Ceci veut dire que le chef de projet aura aussi comme objectif de contribuer à une réussite plus large, dépassant son projet.

Et cela est impossible sans une culture de coopération avec ses homologues.

2) L’intelligence collective

Comme l’on dit toujours, l’équipe projet n’est pas juste l’agrégation de tous les membres, mais c’est un nouvel « être vivant » fictif qu’on peut percevoir via sa présence culturelle et émotionnelle.

De même, dans une organisation, l’ensemble des chefs de projet devient un « être-vivant » avec une culture commune et surtout une intelligence collective.

Tout chef de projet devrait contribuer à cette intelligence et en bénéficier.

Nous connaissons tous la fameuse métaphore en management d’équipe stipulant que "1 + 1 = 3". C’est pour signifier que si vous mettez 2 personnes sur un sujet, une troisième personne fictive, représentant la collaboration, contribuera aussi au travail.

C'est la même chose pour un groupe de chefs de projet.

Cette intelligence collective grandit et se travaille grâce à chaque collaboration réussie.

Par conséquent, le chef de projet devrait garder à l’esprit, avant d’engager une coordination avec l’un de ses homologues, que la réussite de celle-ci contribuera à l’amélioration de l’intelligence collective.

Et par la suite à la réussite des collaborations futures. Ainsi, le cycle vertueux sera bouclé et renforcé.

L’intelligence artificielle au service de la coordination inter-projets

Nous revenons aux outils. Celui dont on parle n’est pas des moindres.

Il s’agit de l’IA, cette technologie révolutionnaire qui refaçonne notre monde et nos projets.

Voyons comment les chefs de projet pourraient bénéficier de l’IA afin d’améliorer la coordination inter-projets.

Mais avant d’aller plus loin, il convient de rappeler un point de vigilance ici. Il s’agit de la confidentialité des données.

Que ce soit les données propres au projet et à l’une de ses parties prenantes principales (client, utilisateurs, etc.), le chef de projet devrait faire attention à ce qu’il communique en coordonnant avec ses homologues.

Cela aussi fait partie intégrante de l’optimisation de la coordination inter-projets.

1) Anticiper les désalignements

Les chefs de projet peuvent utiliser l’IA afin d’anticiper les conflits de planning et d’utilisation des ressources mutualisées entre différents projets.

Une telle détection permet un traitement préventif des conflits et une amélioration du climat général au sein de l’organisation.

L’IA pourrait aussi se baser sur les archives de plusieurs projets afin de proposer des solutions ou des pistes d’amélioration de l’alignement inter-projets en se basant sur les retours d’expérience des projets antérieurs.

Dans ce sens, Crystal Ball est un exemple d’outil pouvant apporter une assistance IA.

Il réalise des simulations Monte-Carlo pouvant intégrer les données de plusieurs projets afin d’identifier les différents scénarios et par la suite détecter les désalignements potentiels.

2) Faciliter l’harmonisation des objectifs

Les chefs de projet peuvent bénéficier des outils de l’IA pour harmoniser au maximum les objectifs.

D’abord en alignant chaque projet avec les objectifs stratégiques. Puis en assurant une harmonisation inter-projets.

Avec la puissance de l’IA, les chefs de projet peuvent détecter rapidement, facilement et avec plus de précisions les incohérences entre les documents de chaque projet. Ils peuvent ainsi éviter les conflits entre les projets.

L’outil nPlan pourrait être envisageable pour :

- analyser plusieurs projets,

- identifier les risques relatifs à chacun

- et offrir une harmonisation globale de tous les projets.

3) Augmenter les outils de pilotage collaboratif

Les chefs de projet peuvent profiter de la puissance de l’IA afin d’augmenter les tableaux de bord collectifs.

Et ce, en facilitant l’accès à des informations à jour, plus précises, plus pertinentes et avec un appui IA pour une meilleure explicabilité des décisions prises collectivement.

Les chefs de projet pourraient aussi s’appuyer sur l’IA afin de coconstruire des KPI harmonisés entre l’ensemble des projets et pas uniquement croiser des KPI provenant de chaque projet isolément.

Les outils sur ce volet ne manquent pas.

Databox, Power BI ou Tableau, sont tous des exemples d’outils augmentés à l’IA. Ils permettent de construire et gérer des tableaux de bords communs et interactifs pouvant intégrer plusieurs projets à la fois.

4) Optimiser l'agilité assistée à l’IA

Les chefs de projet ainsi que le PMO peuvent faire de l’IA un levier d’amélioration de la planification.

L’IA pourrait rendre la planification plus adaptative et moins lourde.

La puissance de l’IA permet de générer des plannings multidimensionnels où chaque portefeuille, programme, projet et lot de travaux sont des dimensions avec des contraintes et hypothèses.

De ce fait, la synchronisation devient plus rapide et plus précise, permettant ainsi une agilité augmentée de la planification.

Conclusion

En arrivant à la fin de cet article et afin de conclure avec une assertion qui resterait sans doute vraie dans n’importe quel contexte, la coordination avec ses homologues, chefs de projet, est avant tout un acte purement humain qui nécessite de l’intelligence collective, de l’empathie et de la confiance.

Certes, il est nécessaire de profiter de tous les leviers à notre disposition afin de réussir cette collaboration multidimensionnelle. Mais la dimension prépondérante est la dimension humaine.

Alors, faisons de l’intelligence collective un levier fort pour la coordination inter-projets.