La validation des livrables est un moment critique pour la réussite de tout projet. Elle constitue, sans aucun doute, le couronnement des efforts de l’équipe projet.

Une validation qui se passe dans des conditions optimales est un facteur clé de réussite du projet.

Un refus de livrable, en revanche, reste un moment délicat. Il peut entraîner des retards, des surcoûts et, surtout, fragiliser la relation de confiance.

Mieux vaut l’éviter en amont. Chaque projet évolue toutefois dans un contexte spécifique, et l’approche de développement, cycle en V ou Agile, joue un rôle déterminant.

Dans cet article, nous allons comprendre le processus de validation, voir les causes fréquentes de refus, savoir comment anticiper et gérer les refus et vous équiper avec quelques outils et techniques pour sécuriser la validation.

Processus de validation des livrables

Voici comment se déroule le processus de validation de livrables :

1) La validation d’un livrable projet

Commençons par clarifier les fondamentaux :

- En quoi consiste la validation ?

- Qu’appelle-t-on un livrable validé ?

- Et quels sont les acteurs impliqués dans ce processus ?

Selon le PMBOK6®, la validation est l’assurance qu’un produit, qu’un service ou qu’un résultat satisfait aux besoins du client et des autres parties prenantes identifiées.

La validation est un processus formel qui engage le client à reconnaître que ce qu’il a entre les mains correspond exactement (ou avec certaines réserves acceptables) à ce qu’il a exigé du projet.

Par conséquent, un livrable validé est tout produit, résultat ou capacité, générés par le projet et validés par le client, comme répondant à leurs critères d’acceptation spécifiés.

2) Les parties prenantes concernées

Vu la criticité de ce processus, il reste à savoir qui sont les parties prenantes principales concernées afin de les maintenir informées et satisfaites.

En premier lieu, le client valide et accepte les livrables. Puis, l’équipe projet elle-même qui produit les livrables et vérifie les livrables. Enfin, l’équipe d’assurance qualité et le PMO sont aussi des parties à considérer avec beaucoup d’attention.

Si vous travaillez en agile, alors vous aurez à considérer :

- le client,

- l’équipe de développement,

- le Product-Owner

- et le facilitateur (Scrum Master dans le framework Scrum).

Il est à noter que, même si l’objectif du processus de validation reste le même quelle que soit l’approche, il y a néanmoins des différences de mise en œuvre si vous travaillez en Cycle-en-V ou bien en Agile.

3) La validation dans une approche Cycle en V

Dans le cadre d’une approche prédictive, la validation se fait, en général, en une seule fois et vers la fin du projet.

C’est le cas d’une construction de bâtiment.

Le client pourrait faire des validations intermédiaires pour mener ses processus d’assurance qualité.

L’équipe projet, de son côté, définit dès le démarrage un Plan d’Assurance Qualité pour cadrer les méthodes, les outils et les contrôles nécessaires à ces validations.

Mais la validation définitive se fait à la fin du projet, quand le bâtiment serait prêt à l’exploitation.

Une autre spécificité du cycle en V, les validations nécessitent beaucoup (trop) de documentation et des tests rigoureux, mais peu flexibles.

À vrai dire, ce n’est pas une spécificité de l’approche, mais de la nature des projets qui sont menés en approche prédictive.

4) La validation dans une approche Agile

En agile, la validation est moins lourde et surtout itérative et incrémentale.

L’équipe projet n’attend pas la fin du projet ou d’une phase pour demander la validation des livrables.

La fréquence des validations suit exactement celle des livraisons.

C’est de là d’où provient son caractère itératif. À chaque review-meeting, le client constate l’avancement et valide (ou pas) les livrables.

En Agile, la validation suit, elle aussi, une logique incrémentale.

Chaque livraison partielle du produit, sous forme d’incrément, donne lieu à une validation progressive, au fil de l’avancement.

Nous rappelons que les avantages de l’approche agile dépendent intimement de la nature des projets qui se prêtent à ce mode de gestion.

Causes fréquentes de refus des livrables

Regardons à présent quelles sont les causes fréquentes d’échec du processus de validation afin de les éviter.

Nous allons voir des causes techniques, organisationnelles et relationnelles.

Toutes sont importantes et à ne pas négliger.

1) Causes techniques

Commençons par les causes techniques les plus évidentes.

D’abord, la cause la plus prévisible est une non-conformité au cahier des charges.

Cela arrive quand les livrables ne répondent pas aux exigences techniques demandées par le client en termes de design (dimensions, matériaux, extensions, couleurs, etc.) ou de capacités (performances, fonctionnalités, etc.) du livrable.

Ensuite, ce dernier pourrait répondre aux exigences de design sans être conforme par rapport à un standard ou une norme.

Pire encore : le livrable présente des anomalies non corrigées.

Cela est grave, car le livrable aurait passé le filtre des inspections internes et serait livré au client pour réception avec des défauts (bugs, casses, rayures, performance insuffisante, etc.).

Même si ces causes sont parmi les plus fréquentes et les plus prévisibles, d’autres facteurs, moins visibles pour l’équipe projet, peuvent également conduire à un refus de livrable.

2) Causes organisationnelles

Les causes organisationnelles sont aussi des facteurs d’échec du processus de validation.

À commencer par une mauvaise communication entre les parties prenantes.

Un client qui formule mal ses exigences, ou un Product Owner qui interprète imparfaitement les besoins réels, sont des situations fréquentes qui peuvent accroître le risque de refus.

Une autre cause organisationnelle des plus fréquentes, le manque de clarté dans les critères de validation.

Le client veut une chose, les critères de validation en disent une autre, l’équipe projet comprend selon son propre prisme et tout cela aboutit à un refus de validation.

On comprend alors que la communication est d’une importance vitale.

Il y a tout de même des causes plus profondes qui dépassent le simple fait d’adapter ou d’optimiser la communication des exigences et des critères d’acceptation.

On parle bien du relationnel.

3) Causes relationnelles

Les causes de refus de nature relationnelle peuvent retarder l’acceptation des livrables.

Cela arrive par manque d’implication du client ou de confiance entre le client et l’équipe projet.

Cela arrive surtout dans les projets complexes dans lesquels le périmètre technique est constitué de plusieurs composants de différentes natures et nécessitant une gestion solide des réceptions de livrables.

Quand la confiance fait défaut, le client durcit ses contrôles et pourrait même revoir ses exigences à la dernière minute.

Cela pourrait déboucher aussi sur des réclamations et cela n’arrangerait ni le client ni le projet.

Découvrez dans cet article comment bien gérer les réclamations projet.

Quand l’implication manque, c’est encore plus problématique.

Que ce soit par manque de maîtrise technique ou de maîtrise qualité, le manque d’implication a toujours des effets néfastes sur le projet.

La validation devient plus lourde, plus longue et impactera probablement le budget, l’échéancier et l’engagement de toutes les parties prenantes.

La question qui se pose alors est comment peut-on faire pour anticiper les refus de validation ?

Bonnes pratiques pour anticiper les refus

Nous avons déjà vu que selon l’approche de développement, le processus de validation garde le même objectif, mais prend différentes formes.

Nous allons voir, selon l’approche cycle en V et Agile, quelles bonnes pratiques appliquer pour anticiper les refus de validation.

1) Anticiper en cycle en V

Avec le cycle en V, l’anticipation se joue dès la phase de planification et se fortifie pendant la maîtrise.

D’abord, il faudrait dès l’analyse du cahier des charges, identifier, et surtout clarifier les exigences du client.

Une bonne compréhension des exigences élimine une grande partie du risque de refus.

Si l’exigence n’est pas claire, demandez et redemandez jusqu’à ce que votre reformulation de l’exigence corresponde parfaitement à la perception du client.

Même dans un cycle en V, il reste pertinent d’intégrer certaines bonnes pratiques issues de l’agile.

N’hésitez pas à structurer des validations intermédiaires, même en l’absence de livraisons partielles.

Instaurez des points de vérification à certains jalons de la production des livrables.

Ou bien, présentez en continu l’avancement à votre client en lui demandant son avis sur la bonne adéquation de l’avancement avec ses attentes.

2) Anticiper en agile

En agile, le processus de validation est plus solide, car la nature de l’approche le permet. De plus, la qualité est véritablement la responsabilité de tous.

Malgré cela, voici quelques recommandations à appliquer :

Insister sur la présence du client pendant les revues des itérations. La validation du Product Owner est primordiale, mais elle est secondaire devant celle du client.

Si le client n’a pas suffisamment de disponibilité, essayez de le sensibiliser sur la valeur des revues ou de récupérer des feedbacks différés. Cela minimisera son insatisfaction et l’effort de reprise à la fin du projet.

Pour anticiper les refus, le maintien du backlog est le nerf de la guerre. Et rappelons que le maintien du backlog est certes la responsabilité du Product Owner, mais toute l’équipe projet y participe.

Un backlog clair et bien priorisé met le focus de l’équipe sur la création des livrables à grande valeur ajoutée et centre la concentration du client sur la validation des livrables afin d’avancer sur de bonnes bases.

Supposant que malgré vos efforts d’anticipation, il arrive que le client refuse un livrable. Alors, il faudrait être prêt à gérer ces situations, pour le moins, délicates.

Méthodes pour gérer un refus de validation

Gérer un refus de validation est tout aussi important que l’anticiper.

Cela nécessite des efforts d’analyse, de communication et des plans d’actions pour corriger la situation.

1) Analyse immédiate de la situation

La première chose à faire est d’identifier la cause du refus.

Est-ce une cause technique, organisationnelle ou relationnelle ?

Puis, il faudrait évaluer l’impact du refus sur le budget :

- combien cela va coûter ?

- est-ce qu’il y a un impact sur d’autres éléments du périmètre qui causeront des pertes financières ?

Après, il faudrait évaluer l’impact sur l’échéancier :

- de combien de temps le chemin critique sera retardé ?

- est-ce que cela impacte directement les prochains sprints ?

On pourrait après étaler l’évaluation d’impact à d’autres contraintes : ressources, qualité, risques, etc.

2) Communication et diplomatie

Une fois l’analyse effectuée, il faudrait communiquer sur le sujet en interne et en externe de l’organisation.

La règle d’or dans ces cas, c'est le fait de garder un dialogue ouvert sur toutes les solutions et assez constructif pour pouvoir minimiser l’impact.

Une communication en interne est nécessaire pour lancer un audit interne et éviter la reproduction du problème.

Une communication en externe (surtout avec le client) est à soigner afin de résoudre le problème avec le moins de dégâts.

De plus, s’il y a une chose à ne pas faire, c’est bien de chercher un coupable en interne de l’équipe projet ou bien chez le client.

Cela ne servira en rien les intérêts du projet et impactera le niveau de confiance entre les parties concernées.

3) Plan d’actions correctif

Enfin vient l’étape de l’élaboration du plan d’action correctif afin de retourner à la normale et de livrer un livrable qui répond parfaitement aux exigences du client.

Reprendre le livrable peut être la solution (radicale) qui vient en premier à l’esprit. Souvent, elle est aussi irréaliste que trop coûteuse sur tous les niveaux (coûts, échéancier, risque, etc.).

Par conséquent, il faudrait proposer des solutions avec une évaluation multicritères d’aide à la décision. Cela permettra au client de choisir quel critère (rapidité, coût, efficacité, etc.) privilégier pour trancher afin d’avoir la solution optimale.

Vous pourrez même proposer de redéfinir le critère d’acceptation si le contexte technique le permet. Souvent, le client accepte des demandes de dérogation afin d’éviter les retombées d’un refus de livrable.

L’idée à garder à l’esprit est que la limite des solutions que vous pouvez proposer n’est conditionnée que par la capacité de votre équipe à innover et sortir des cadres conventionnels.

Par contre, s’armer avec les bons outils et techniques pour sécuriser la validation est une nécessité absolue.

Outils et techniques pour sécuriser la validation

Plusieurs outils et techniques permettent de sécuriser la validation des livrables, et ce, dès la phase de réalisation.

Force est de rappeler que la validation est l’aboutissement d’un long processus de gestion et de maîtrise de qualité. Le véritable travail se fait en amont.

1) Checklists qualité

L’outil le plus populaire dans la gestion de qualité et de validation est bien les checklists qualité.

Que ce soit en cycle en V ou bien en agile, les checklists sont un outil structuré listant des points de contrôle essentiels.

Cela permet de garantir la rigueur, la cohérence et l’exhaustivité nécessaires à une bonne qualité des livrables.

Si vous travaillez en approche prédictive, les checklists peuvent énumérer toutes les caractéristiques à vérifier. Si vous êtes en agile, les « Definition of Done » peuvent aussi être sous forme de checklist afin de faciliter leur maîtrise.

2) Matrices de traçabilité pour le suivi des exigences

Un autre outil puissant pour optimiser la validation n’est autre que la matrice de traçabilité. C’est, en effet, un tableau qui relie chaque exigence définie par le client à un livrable et des tests associés.

Elle permet de donner une visibilité complète sur le périmètre et sur les attentes du client.

La matrice de traçabilité permet surtout de mettre en lumière les éléments du périmètre qui représentent le plus de valeur aux yeux du client.

Avec cette vision, l’équipe sait vers où orienter ses efforts afin d’optimiser les validations.

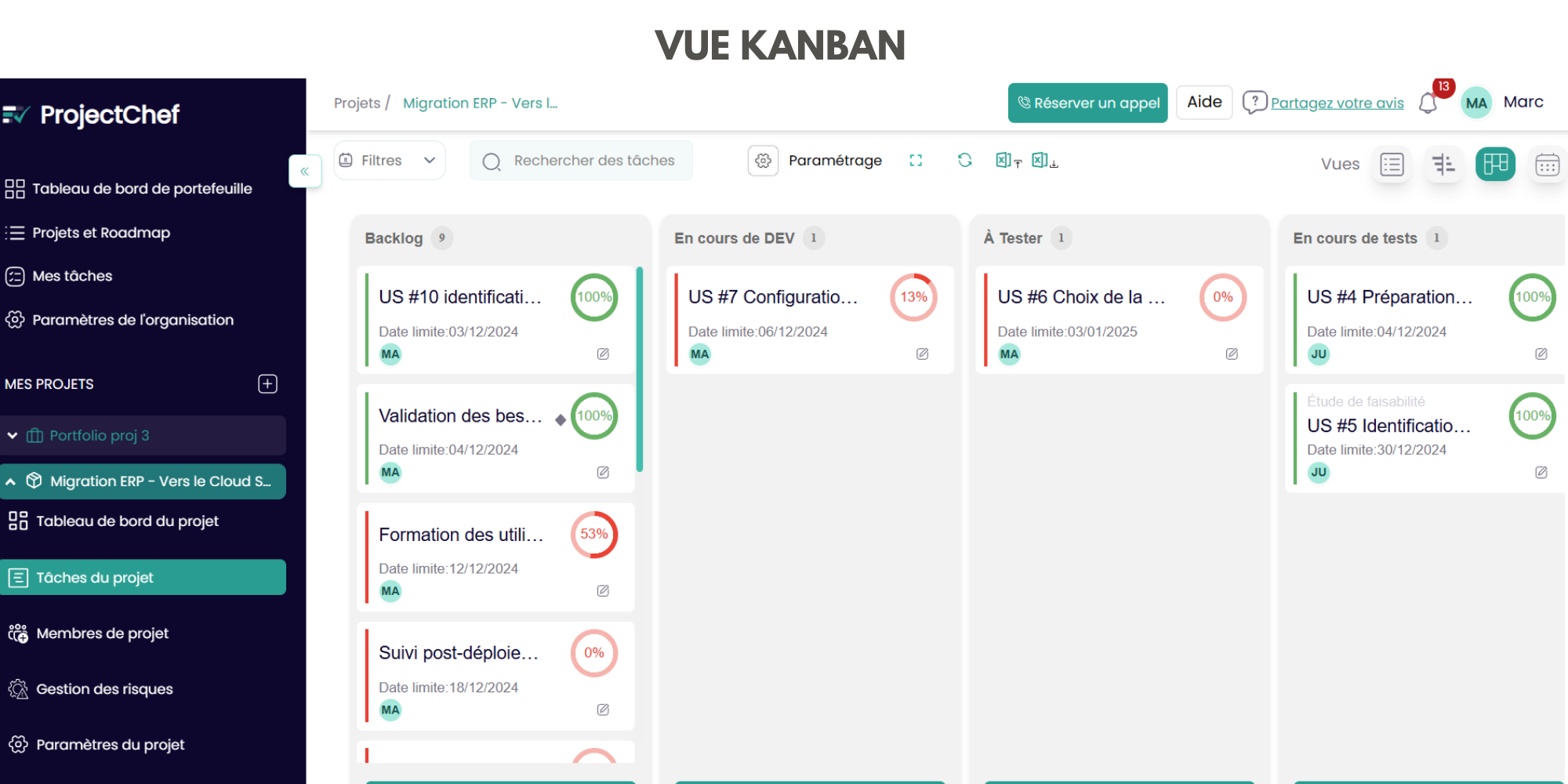

3) Kanban pour visualiser l’état des livrables

Le troisième outil que nous évoquons est le tableau Kanban qui permet de suivre l’état d’avancement des livrables à travers des colonnes (À faire | En cours | En validation | Fait/Validé).

Le Kanban permet d’abord une transparence qui favorise la validation fluide après livraison.

Le client a la possibilité de suivre visuellement le livrable depuis le lancement de sa production jusqu’à sa livraison.

Cela élimine une grande partie des problèmes de confiance entre les parties concernées et optimise les validations.

Conclusion

En conclusion, rappelons que la validation est un moment très sensible pour tout projet.

La validation se joue dès la planification et se consolide durant la réalisation pour déboucher sur un processus le plus fluide possible.

Rappelons qu’une validation optimale est porteuse de valeur pour le projet.

Financièrement, les modifications et les corrections sont plus coûteuses à la fin.

Et d’un point de vue planning, le retard engendré par un refus de livrables pourrait causer même l’échec du projet.

Pour une validation optimale, anticipez, communiquez et soyez flexibles.

La validation est comme le mot de clôture d’un long discours, elle est décisive et marquera le client pour longtemps.

Alors, transformez-la en un moment de collaboration et de célébration de la réussite !