Le Project Delivery, c'est en quelque sorte le cœur de la gestion de projet. Si on compare un projet à une bataille, il y a les préparatifs et ensuite le « Delivery » c’est la bataille en elle-même !

On se concentre ici sur la réalisation des objectifs du projet tout en respectant les délais, le budget et les spécifications.

Une mauvaise préparation, un mauvais planning et c’est l’échec assuré ! Néanmoins, une bonne préparation ne garantit pas non plus un succès en Delivery.

Dans cet article, nous verrons d’abord les causes fréquentes de dérive ou d’échec pendant la phase d’exécution, puis les conditions concrètes à réunir en amont pour s’en prémunir.

Enfin, nous verrons les attitudes, réflexes et pratiques à adopter quand les problèmes surgissent malgré tout.

Les 15 obstacles courants au Project Delivery

Le Project Delivery, c’est la phase où l’on exécute concrètement le projet : les livrables prennent forme, les décisions s’enchaînent, les aléas surgissent.

C’est là que se joue la réussite opérationnelle du projet.

Voici une liste de quinze principaux problèmes souvent rencontrés dans le cadre du Project Delivery :

- Objectifs peu clairs : Manque de spécification claire des objectifs du projet et de leur ordre d'importance relatif.

- Trop de parties prenantes : Prolifération d'individus et d'organisations associées au projet pouvant influencer son succès ou son échec.

- Client mal défini : un interlocuteur ambigu, dont les attentes évoluent en cours de projet.

- Mauvaise organisation : Lignes de responsabilité, d'autorité et de responsabilité peu claires, surcharge de travail, suradministration et gestion directive de la part de l'organisation propriétaire.

- Manque d'expertise : Manque d'expertise technique et managériale dans l'organisation, y compris un manque d'appréciation des exigences contractuelles et managériales de l'environnement de projet.

- Décisions lentes : Processus de prise de décision lent et lourd de la part de l'organisation propriétaire.

- Planification insuffisante : Incapacité ou réticence à planifier correctement et minutieusement les projets avant et après leur approbation.

- Manque de participation des utilisateurs finaux : Participation insuffisante de la communauté des utilisateurs finaux (distincte du propriétaire) dans le projet.

- Engagement insuffisant : Manque d'engagement envers le projet de la part de l'équipe, de la direction et des parties prenantes.

- Plans de projet non détaillés : Absence de plans de projet détaillés, réalistes et actuels (calendrier, budget, approvisionnement).

- Lignes d'autorité floues : Lignes d'autorité et de responsabilité peu claires (organisation non structurée pour la gestion de projet).

- Ressources inadéquates : Manque de ressources adéquates.

- Analyse des risques insuffisante : Analyse médiocre ou inexistante des principaux facteurs de risque.

- Retards administratifs : Retards causés par des systèmes administratifs bureaucratiques (approbations, approvisionnement, personnel, acquisition de terrains et libération de fonds).

- Conflits d'équipe : Conflits internes au sein de l'équipe de projet.

La préparation du delivery en amont

C’est une évidence, mieux, on se prépare, plus nous aurons de chances de succès.

Que cela soit au tout début du projet, ou pendant la phase de préparation, nous avons certains points à renforcer.

Les principaux leviers à activer en amont du project delivery peuvent être structurés autour de sept dimensions clés.

Le schéma ci-dessous les présente de manière synthétique, avant de les détailler une par une dans la suite de l’article :

1) Confirmation du périmètre

En se souvenant du triangle d’or de la gestion de projet : Périmètre, Coût, Délais, l’une des premières choses à faire, c’est de confirmer le périmètre.

Le début d’un projet doit être accompagné d’une description :

- Project Charter,

- Scope statement,

- Requirement definition,

- Définition des exigences

- ou une Work Breakdown Structure.

Méfiez-vous de ce qui semble « évident » à tous.

La description du projet doit être revue et confirmée par l’équipe projet et approuvée par le sponsor du projet.

Confirmer ce qui est hors périmètre !

C’est une description que l’on voit très souvent et qui a le mérite de clarifier les choses et éviter des interprétations :

décrire clairement ce qui est hors périmètre, notamment lorsque l’on sait qu’il y a un risque de rajouter subrepticement des parties.

2) Rôles des parties prenantes

Ensuite, pour que le projet soit piloté correctement, il est indispensable de confirmer la liste détaillée des parties prenantes.

Si possible faire une mini-cartographie confirmant la participation, les attentes et le profil de chacun/une.

Pour rappel, les parties prenantes, ce n’est pas uniquement l’équipe projet et le sponsor, mais également toute personne qui contribuera au projet ou qui sera impactée.

3) Gestion des ressources

En plus de la cartographie des parties prenantes, pour pouvoir délivrer correctement le projet, il est indispensable de confirmer la participation, qualitativement et quantitativement, de toute l’équipe.

Une difficulté avec un élément clé dès le début peut mettre en échec le projet.

Évaluez également la bonne harmonie de l’équipe, la motivation de chacun.

Pensez d’ores et déjà au planning des congés.

4) Planification et préparation

Passons maintenant à la deuxième partie clé, lié à la gestion des ressources : la planification.

Une planification minutieuse inclut la définition claire des objectifs, l'identification des parties prenantes et l'établissement d'un calendrier réaliste.

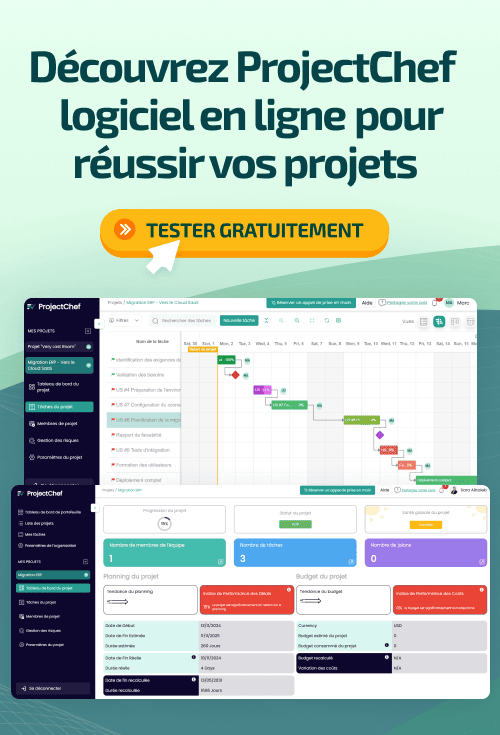

Utilisez des outils de gestion de projet, peaufinez votre diagramme de Gantt.

L’établissement d’un planning précis et détaillé permettra d’identifier le chemin critique, identifier les livrables critiques et mieux comprendre l’importance de certaines parties prenantes.

5) Budget et gestion des coûts

C’est la troisième du triangle d’Or : le budget.

Tout d’abord, confirmez que le budget est réellement approuvé, que la distinction entre OPEX et CAPEX est claire.

Confirmez comment soumettre des demandes de changement concernant le budget : les approbateurs, les seuils, les temps moyens d’approbation.

Comment recevrez-vous les factures, les valeurs réelles des dépenses ? Est-ce automatique dans l’outil PPM ou devez-vous saisir manuellement ?

Avez-vous les réserves nécessaires ?

Les flux d’approbation entre le département finance, les achats et le projet sont-ils clairs ?

6) Contrats

Très souvent, le projet ne commence qu’une fois les contrats de prestations externes approuvés !

Cela peut prendre plusieurs semaines, décalant d’autant la date de livraison prévue.

Confirmez donc dès le début la gouvernance d’approbation des différents contrats, et leur gestion.

Par exemple, si vous avez de la prestation externe nécessaire au démarrage du projet, assurez-vous que le ou les contrats en question sont déjà approuvés, ou confirmez le délai moyen d’approbation.

- Qui valide les factures, les feuilles de temps des prestataires externes ?

- Comment procède-t-on pour créer des avenants aux contrats ?

Confirmez les délais de livraisons, la disponibilité des ressources et mettez à jour le plan projet en conséquence.

7) Communication efficace

Selon le PMBoK 80% du travail d’un chef de projet consiste à communiquer efficacement : maintenir une communication ouverte et transparente avec toutes les parties prenantes.

À la base, établir un plan de communication simple et efficace, basé sur le profil des parties prenantes et des principales activités du projet.

L'anticipation des problèmes

Nous venons de voir les principaux points à vérifier en amont, lors de la préparation, pour pouvoir commencer relativement sereinement un projet.

Soyons maintenant proactifs, et voyons comment anticiper la résolution des problèmes qui peuvent apparaître tout au long du projet.

La gestion des risques, ce n’est pas avoir un état d’esprit pessimiste, négatif, au contraire : c’est se préparer au probable et à l’improbable.

Napoléon aurait dit : « je ne pense pas vite, je pense avant ! »

Voyons les principaux points à renforcer pour augmenter les chances de succès.

1) Identifier et analyser des risques

C’est la continuation logique d’une bonne préparation : la gestion de risques.

Identifier, analyser, préparer les réponses aux risques.

- Commencez par identifier les menaces potentielles

- Évaluez la probabilité et l'impact de chaque risque

- Classez les risques, priorisez-les

- Préparez la mise en place de stratégies pour les atténuer

2) Confirmer les contingences

La contingence financière fait la plupart du temps partie de la description du budget du projet.

N’oubliez pas non plus de définir une contingence de planning.

Il est illusoire de considérer que la date prévue de livraison finale du projet définie au début ne changera pas ; il y a tellement de variables !

Pour certains mégaprojets, des simulations du type Monte-Carlo permettent, en analysant le chemin critique, d’arriver à une gamme de probabilités pour un échéancier de projet.

Cela donne, par la même occasion, une fourchette de dates.

3) Établir des scénarios de contingence

Une des conséquences de l’analyse des risques, c’est l’établissement de scénarios de contingence pour les risques majeurs identifiés.

Cela permet de préparer des plans d'action alternatifs qui peuvent être mis en œuvre rapidement si un problème survient.

Attention !

Évaluer correctement l’effort à fournir pour établir les scénarios de contingence en fonction de la description des risques (Probabilité x Impact) : inutile de vouloir tout prévoir et tout anticiper !

Les réserves : il existe généralement deux types de réserves

- Réserve de contingence (Contingency Reserve) :

- Utilisée pour les "inconnues connues" (known unknown), c'est-à-dire les risques identifiés dans le registre des risques avec des réponses planifiées.

- Contrôlée par le chef de projet et incluse dans le budget du projet pour gérer les risques prévus.

2. Réserve de gestion (Management Reserve) :

- Destinée aux "inconnues inconnues" (unknown unknown), c'est-à-dire les risques qui n'ont pas été identifiés ou prévus.

- Contrôlée par la direction ou la haute direction, et non incluse dans le budget du projet initial.

- Sert de tampon pour les risques imprévus qui pourraient survenir au-delà des prévisions du projet.

4) Mettre en place une surveillance continue

Un projet, c’est un peu un organisme vivant, c’est une dynamique.

Il ne suffit pas de préparer, et ensuite d’exécuter ; il faut également accompagner.

Dans la description des méthodologies, on nomme cela « Monitoring & Control ».

Plutôt que d’insister sur la partie contrôle qui est très restrictive, insistons sur la partie monitoring, accompagnement.

L’idée ici est d’être constamment en alerte afin de pouvoir capter les fameux « signaux faibles », avant-coureur de problèmes potentiels :

- Utilisez des KPI (Key Performance Indicator), des OKR (Objective & Key Result)

- Soyez à l’écoute de l’équipe projet

- Maintenez contact avec les équipes opérations, les utilisateurs finaux, le sponsor.

5) Maîtriser la gouvernance

Un dernier point, « last but not least » comme on dit souvent : connaissez à fond votre gouvernance :

- Quels sont les flux d’approbation des achats ?

- Comment se gère une demande de modification ?

- Qui contacter en cas d’urgence ?

- Existe-t-il des processus d’approbation d’urgence ?

En effet, ce n’est pas au moment où un problème surgit, qu’un risque se confirme qu’il faut alors rechercher dans ses papiers comment faire, qui contacter !

Tout cela doit être immédiatement disponible.

La résolution des problèmes

Et oui, vous avez préparé votre projet, essayez d’anticiper au maximum.

Le travail d’identification et de préparation aux risques a été fait efficacement. Et pourtant…

Les risques ou problèmes identifiés peuvent apparaître plus rapidement que prévu, ou de manière inopinée, à des degrés plus élevés.

Et il y aura toujours ce qui n’a pas été identifié, anticipé, les fameux « unknown unknown »

Et dans ces circonstances, c’est l’attitude du chef de projet qui fera la différence.

Voyons à suivre quelques recommandations.

1) État d’esprit serein

À la fin du 19ᵉ Siècle, Rudyard Kipling a écrit le poème « If », dont nous pouvons extraire deux lignes :

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront

…

Tu seras un homme, mon fils.

C’est-à-dire : maintenir la tête froide !

Les bonnes décisions ne sont jamais prises dans l’agitation, dans la chaleur des crises.

Le premier rôle du chef de projet sera de rassurer les équipes, « calmer le jeu ».

Soit les problèmes qui surviennent ont été identifiés et il existe alors une ébauche de réponse ; soit nous avons affaire à quelque chose de réellement imprévu, et dans ce cas il faut compter sur les compétences de l’équipe pour trouver des solutions.

Et toujours suivre les processus, la gouvernance.

L’état d’urgence ne justifie pas les solutions non validées, hors normes.

Les processus d’escalade doivent être suivis, accélérés si possible, mais SUIVIS.

2) Réactivité

Néanmoins, la sérénité ne veut pas dire lenteur, passivité, bien au contraire.

Il faut être réactif face aux problèmes :

- Reconnaître rapidement un problème

- Évaluer son impact

- Mobiliser les ressources nécessaires pour le résoudre.

Il faut agir vite et bien.

Tout le travail effectué en amont apporte des informations, une expertise qui permet de mieux analyser les situations et apporter efficacement des solutions.

Le concept de « War Room » :

Le nom fait un peu peur. Néanmoins, en cas de problème grave à résoudre rapidement, l’idée est de dédier une salle à la résolution du problème.

Ceci afin d’isoler les personnes impliquées dans la résolution, leur laissant la possibilité de se concentrer efficacement.

3) Collaboration

Outre la sérénité, la réactivité, ce sont dans les moments difficiles que la cohésion, l’harmonie de l’équipe fera la différence : tous devront collaborer, apportant la valeur correcte pour l’analyse et l’exécution des solutions à apporter !

En ayant un plan de communication efficace, une cartographie de parties prenantes à jour, il sera plus facile de trouver les personnes qui pourront agir rapidement.

4) Escalade et support hiérarchique

Un point sensible : savoir demander de l’aide.

Être compétent, responsable, c'est également reconnaître ses propres limites, avoir la lucidité et l’humilité de se rendre compte que de l’aide est nécessaire ; qu’elle soit externe (fournisseur, partenaire) ou hiérarchique (sponsor, manager…).

Le rôle du chef de projet est « d’escalader » les sujets lorsque c’est nécessaire, soit pour tout simplement informer de la situation ou pour demander du support.

Ceci demande bien entendu un discernement pour éviter de gérer des fausses alertes, mais également pour ne pas perdre de temps en réactivité.

5) Apprentissage continu

Et toujours, une fois la tempête passée : apprendre de ce qui vient de se passer :

- Tirer des conclusions

- Mettre à jour le plan projet

- Enregistrer des commentaires dans le registre des "Lessons learned"

- Améliorer les processus futurs

Conclusion

En résumé, le Project Delivery efficace repose sur une planification et une préparation rigoureuses, une anticipation proactive des problèmes, et une résolution rapide et collaborative des défis.

La précision, l’exhaustivité dans la préparation, l’identification des risques sont essentielles.

Néanmoins, une certaine humilité doit toujours exister : on ne peut pas TOUT prévoir.

Il faudra donc parfois « oublier » le plan et trouver et exécuter une solution efficace pour résoudre un imprévu !

L’improvisation, la créativité, accepter des solutions temporaires doivent faire partie de l’état d’esprit du chef de projet.

C’est un peu un état d’esprit « Hybride » alliant, en fonction des circonstances, une préparation millimétrée à un art de l’improvisation !