Dans tout projet, les ressources humaines ne sont pas simplement une variable parmi d’autres : elles sont le cœur battant de l’exécution.

On peut avoir la meilleure technologie, des processus parfaitement cadrés, un budget bien alloué, mais si les personnes qui doivent concrétiser le projet sont mal mobilisées, tout l’édifice vacille.

Ce paradoxe est assez courant.

On gère parfois mieux les outils ou les plannings que les humains qui doivent les faire fonctionner.

Or, les personnes impliquées dans un projet ne sont pas des lignes dans un tableau Excel.

Elles ont un niveau d’énergie, un rythme, des contraintes, des compétences spécifiques, et surtout des limites.

Il suffit qu’un ou deux profils clés soient surchargés, qu’un expert soit sollicité sur plusieurs fronts en même temps, ou qu’un membre de l’équipe soit laissé à l’écart sans vrai rôle défini et c’est toute la dynamique de l’équipe qui s’effondre.

Ce qui engendre une qualité en baisse, des retards, des erreurs, du désengagement et parfois du turnover.

Et à grande échelle, cela impacte non seulement le projet, mais la crédibilité de l’organisation dans sa capacité à piloter efficacement ses ressources.

Une mauvaise gestion n’est pas toujours visible au départ.

Elle s’infiltre sous forme :

- De plannings irréalistes bâtis sans consulter les équipes,

- D’une volonté de « faire plus avec moins » qui finit en surcharge chronique,

- Ou à l’inverse, par une sous-mobilisation de certains talents qui finissent par décrocher.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons poser les bases d’une planification intelligente, humaine et durable des équipes projet.

L’objectif est de vous aider à anticiper les déséquilibres de charge, à mieux répartir le travail, à protéger les profils sensibles ou critiques et, au final, à piloter vos projets avec plus de fluidité, d’efficacité et de sérénité.

Reconnaître les symptômes d’un déséquilibre de charge

Un déséquilibre de charge dans la gestion des ressources constitue souvent le premier signal à repérer pour garder la maîtrise de la dynamique projet.

Souvent, les symptômes sont présents, mais ignorés, minimisés ou mal interprétés.

Pourtant, ils sont de véritables signaux d’alerte que tout chef de projet ou PMO doit apprendre à identifier en amont.

1) La sur-sollicitation : quand l’excellence devient un piège

Certains profils sont tellement performants qu’ils deviennent les « go-to people » du projet.

De ce fait, ils se retrouvent sollicités en permanence, sur tous les sujets, même en dehors de leur périmètre initial.

Ce phénomène est d’autant plus fréquent chez les experts techniques ou les managers intermédiaires.

Concrètement, plusieurs signaux doivent alerter :

- Les retards s'accumulent alors que l’équipe semble « sur-occupée ».

- L’incapacité de certains profils à gérer l’imprévu, faute de marge dans leur agenda.

- Une multiplication des reworks (reprises de tâches déjà effectuées) ou des livrables bâclés sous pression.

- Des réunions de crise récurrentes.

- Une ambiance tendue.

- Des collaborateurs qui décrochent émotionnellement.

Souvent, les personnes concernées ne tirent pas la sonnette d’alarme.

Soit par loyauté, par pression ou simplement parce qu’elles ont l’habitude de « tenir ».

Mais une équipe qui tourne en « sur-régime » est une équipe en surchauffe et cela finit toujours par casser.

2) La sous-sollicitation : un risque plus discret, mais tout aussi dommageable

À l’inverse, certains membres se retrouvent sous-utilisées, sans que cela soit toujours perçu comme un problème.

Pourtant, une personne qui n’est pas sollicitée sur le bon niveau de challenge, finit par se désengager.

Quelques indicateurs :

- Des collaborateurs présents, mais peu actifs sur les points d’équipe ou les livrables importants.

- Un manque de clarté sur leur rôle dans le projet

- Des temps passés sur des tâches annexes ou administratives qui n’exploitent pas leur valeur ajoutée.

- Une perte de motivation progressive qui se traduit par une posture passive ou des signaux d’ennui.

Dans un projet, la performance ne se mesure pas uniquement à la quantité d’heures travaillées.

Ce qui compte, c’est l’alignement entre le potentiel d’une ressource et son niveau réel d’implication.

Dans les deux cas, trop sollicité ou mal mobilisé, le collaborateur n’est pas à sa place, et cela crée des tensions dans la mécanique d’équipe.

Le pire, c’est que ces déséquilibres ne se compensent pas.

Un membre surchargé ne sera pas soulagé parce qu’un collègue ne fait pas grand-chose.

Au contraire, cela crée des frustrations croisées et un sentiment d’injustice dans l’équipe.

Il ne faut pas aussi oublier que les déséquilibres de charge ont un coût :

- Coût opérationnel : perte d’efficacité, retards, livrables de moindre qualité.

- Coût humain : épuisement, frustration, démobilisation.

- Coût stratégique : perte de crédibilité de la gouvernance projet.

C’est pour cela que la planification des ressources ne peut pas être un exercice théorique ou administratif.

Elle doit s’appuyer sur une écoute attentive du terrain, une lecture fine des signaux faibles et des ajustements réguliers pour maintenir un équilibre dynamique.

Établir une cartographie claire des ressources disponibles

Dans un projet, engager une planification des ressources sans vision précise revient à naviguer à l’aveugle.

La répartition des tâches est « souvent » faite selon des intitulés de poste ou des présupposés de disponibilité sans prise en compte réelle des contraintes du terrain.

Ce qui conduit à des conflits de charge, des membres indisponibles au moment critique, ou une mobilisation inégale qui déséquilibre toute l’organisation.

Avant même d’aborder la notion de répartition, la première étape est de cartographier clairement les ressources.

Cela signifie savoir qui est mobilisable, à quel moment, sur quels sujets, et dans quelles conditions.

1) Identifier précisément les ressources disponibles

Il ne s’agit pas simplement de lister les noms et fonctions.

Il faut aller plus loin dans la planification des ressources :

- Profil interne ou externe : Cela change les modalités d’allocation, la flexibilité et parfois les coûts.

- Membres exclusifs ou partagés : Certaines personnes sont sollicitées sur plusieurs projets ou chantiers transverses

- Compétences précises et niveau de maîtrise : Deux personnes ayant le même poste ne seront pas interchangeables, s’il s’agit de configurer un outil complexe ou d’animer un atelier stratégique.

Découvrez dans cet article comment affecter les ressources avec la matrice des compétences.

2) Connaître les disponibilités réelles, pas théoriques

Un autre écueil courant est d’estimer la disponibilité sur une base de “100% = 5 jours”.

En réalité :

- Les temps partiels, les jours de télétravail, les congés planifiés ou les autres projets en parallèle doivent être intégrés dans la capacité réelle.

- Un profil mobilisé à 50 % sur un autre projet n’a pas 2,5 jours disponibles “purs”. Il faut aussi compter les pertes de productivité liées au changement de contexte (ce qu’on appelle le “switch cost”).

- Certains profils clés ont des responsabilités managériales ou des tâches non-projet (comités internes, reporting transverse, veille, etc.) qui grignotent leur bande passante.

Il est préférable d’estimer une capacité réelle hebdomadaire, pondérée par ces éléments.

Par exemple, un expert disponible « à 80 % » pourra être considéré comme mobilisable 3 jours par semaine, avec 0,5 jour de marge pour l’imprévu ou le support transverse.

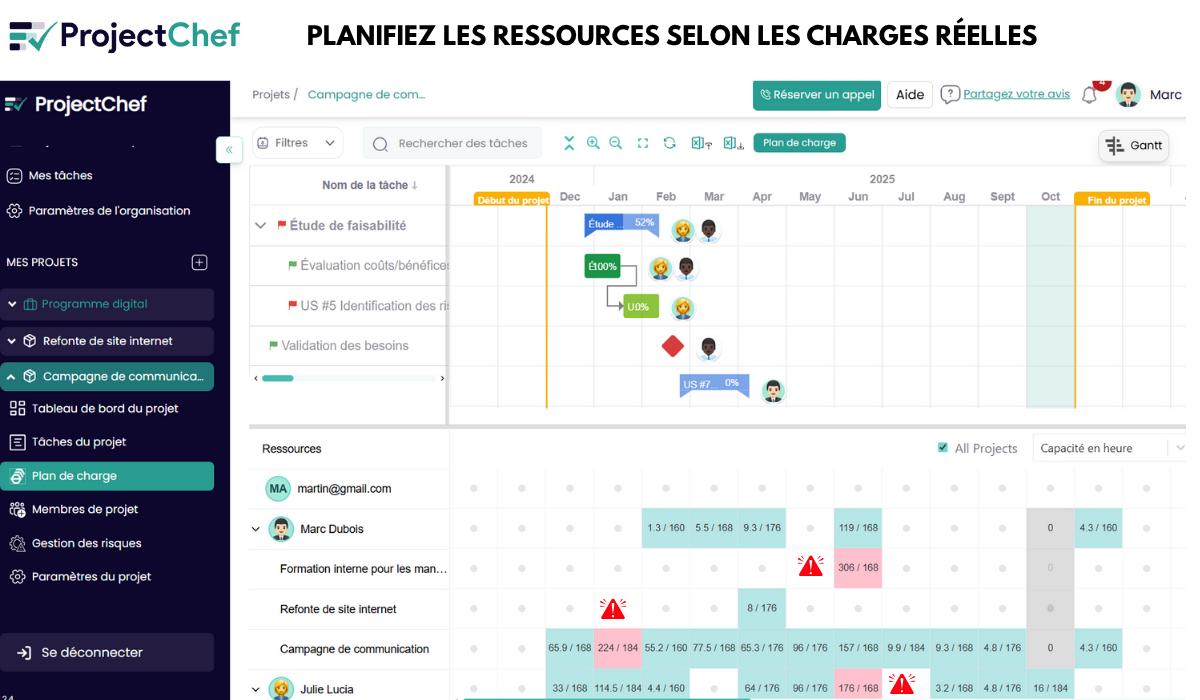

3) Structurer cette cartographie dans un outil clair

Pour qu’elle soit réellement utile, cette cartographie doit être :

- Centralisée : accessible à tous les chefs de projet ou PMO concernés.

- Lisible : un diagramme de Gantt, un tableau de charge, un heatmap hebdomadaire… L’outil importe peu, ce qui compte, c’est de visualiser rapidement les points de tension.

- Vivante : mise à jour régulièrement (idéalement chaque semaine ou à chaque comité projet) pour refléter les évolutions de disponibilité.

Un bon plan de charge permet en un coup d’œil de repérer :

- Les périodes de sur-sollicitation imminentes.

- Les projets sans profils affectées.

- Les profils peu utilisés qui pourraient être redéployés ou formés sur un nouveau périmètre.

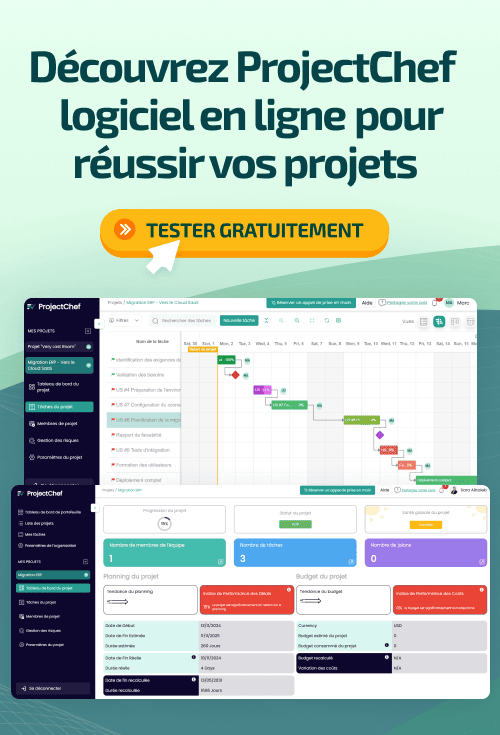

Planifiez vos ressources et pilotez vos projets avec Projectchef.io.

Planifier les charges en fonction de la capacité réelle, pas théorique

L’un des pièges les plus fréquents en gestion de projet est de construire une planification des ressources trop optimiste, parfois même irréaliste.

Sur le papier, tout semble parfait : les profils sont allouées à 100 %, les échéances sont respectées, et les plannings tiennent sur le fil.

Mais dans la réalité du terrain, ce type de planification conduit inévitablement à des retards, du stress et de la démotivation.

Pourquoi ?

Parce qu’aucun membre ne travaille pas réellement à 100 % de sa capacité sur une mission.

Même les profils les plus investis sont soumis à des contraintes naturelles qui grignotent leur temps productif.

1) Le mythe de la ressource « pleine charge »

Planifier un collaborateur à 100 % revient à supposer qu’il pourra consacrer chaque minute de sa semaine à produire du livrable.

C’est ignorer tout ce qui fait la réalité d’un projet :

- Les réunions récurrentes (Daily, sprint planning, comités de suivi…).

- Les interactions transverses, les échanges informels, les points informels avec les collègues.

- Les interruptions imprévues : demandes urgentes, bugs à corriger, nouvelles priorités, etc.

- Les temps de transition entre les tâches (notamment quand on travaille en multiprojets).

- Les délais d’attente entre deux étapes (validation, retour client, arbitrage).

- Et bien sûr, les absences planifiées ou non : congés, maladie, formations, obligations personnelles, etc.

Même un profil entièrement mobilisé sur un seul projet aura rarement plus de 70 à 80 % de disponibilité productive effective.

2) Pourquoi planifier à 70-80 % est une bonne pratique

Adopter un taux de charge maximal de 70 à 80 % sur les profils clés n’est pas une marque de laxisme, mais plutôt une preuve de lucidité organisationnelle.

Cela permet :

- De laisser une marge de manœuvre en cas d’imprévu (car il y en aura).

- D’absorber les demandes non prévues, sans désorganiser toute la roadmap.

- De réduire la pression sur les équipes et de favoriser un climat de travail plus serein.

- De préserver la capacité d’analyse, de recul et d’amélioration continue

Exemple :

Si une développeuse expérimentée est planifiée à 100 % pour coder une nouvelle fonctionnalité sur deux semaines, toute demande de support, bug à traiter ou ticket bloquant viendra la déborder.

En planifiant à 75 %, vous ménagez une zone tampon qui permet d’absorber ces aléas sans remettre en question toute l’itération.

3) L'intégration de la capacité réelle dans les outils de planification

Pour rendre cette logique opérationnelle, il faut adapter ses outils :

- Indiquer la capacité effective par ressource, et non la capacité brute.

Par exemple :

« Sophie – 4 jours / semaine – Capacité projet réelle = 3 jours ».

- Ajouter une marge projet globale dans les Gantt ou roadmaps pour les pics d’activité.

- Suivre la charge cumulée sur plusieurs projets pour éviter les conflits de planification sur les profils transverses.

- Réajuster régulièrement les plannings, en fonction du temps réellement passé et des imprévus rencontrés.

En complément, sensibilisez les parties prenantes (sponsors, direction, client) à cette logique.

Un plan réaliste à 80 % vaut mieux qu’un plan à 100 % qui s’effondre au premier grain de sable.

Prioriser et lisser la charge des ressources clés

Dans tout portefeuille de projets, certains profils jouent un rôle central, voire vital.

Il peut s’agir d’un architecte technique, d’un expert métier, d’un développeur senior, d’un responsable de la qualité, ou encore d’un chef de projet transverse.

Ces profils possèdent souvent une expertise rare, difficilement remplaçable, et sont sollicités sur plusieurs projets en parallèle.

C’est précisément ce qui les rend à la fois précieux et vulnérables.

Et c’est pourquoi il faut porter une attention particulière aux profils critiques.

Parce que leur surcharge est à la fois probable et coûteuse :

- Probable : car elles sont les seules à pouvoir débloquer certaines situations, valider des étapes clés ou arbitrer des décisions.

- Coûteuse : car si elles sont indisponibles ou en surcharge, c’est l’ensemble des projets qui peut se retrouver bloqué.

Or, une erreur courante en gestion des ressources consiste à planifier projet par projet sans croiser les engagements.

Ce qui fait qu’elles se retrouvent avec trois comités de pilotage le même jour, quatre livrables critiques à relire en 48h, ou des semaines à 150 % suivies de périodes creuses, ce qui est non seulement inefficace, mais aussi fatiguant.

1) Anticiper la charge globale des ressources critiques

Avant de démarrer un nouveau projet ou de fixer une deadline, il est essentiel d’avoir une vision transverse de la charge des profils clés.

Cela suppose :

- De croiser les données de planification de tous les projets actifs.

- De partager un calendrier de disponibilité à l’échelle du portefeuille, avec une granularité suffisante (hebdomadaire ou bi-hebdomadaire).

- D’impliquer les profils concernés dans la planification, afin d’ajuster les engagements au plus proche du terrain.

Exemple :

Si votre expert cybersécurité est déjà engagé à 60 % sur un projet de migration, évitez de caler en parallèle un audit RGPD où il jouera un rôle important (sauf à repousser l’un des deux projets ou à trouver un relais formé.)

2) Lisser les interventions dans le temps

L’une des meilleures stratégies pour préserver l’efficacité des ressources critiques est de répartir leur charge dans le temps, au lieu de concentrer leurs contributions sur des périodes courtes et intenses.

Plutôt que de planifier 6 jours consécutifs sur une même semaine (avec le risque de retards ailleurs ou de fatigue), il est souvent plus judicieux de répartir 2 jours par semaine sur 3 semaines :

- Cela permet de maintenir leur engagement sur plusieurs fronts sans rupture.

- Cela laisse des temps de respiration entre deux interventions denses.

- Cela améliore la qualité de leur contribution, car ils peuvent intégrer les retours et affiner progressivement.

3) Protéger leur temps et leur concentration

Planifier, c’est bien.

Protéger, c’est encore mieux.

Une fois le planning validé, la priorité est de garantir un environnement propice à la concentration :

- Bloquez des créneaux intouchables dans leurs agendas, avec une mention explicite du projet et du livrable concerné.

- Limitez les sollicitations parasites : pas de réunion inutile, pas de dérangement pour un point secondaire.

- Déléguez ou automatisez les tâches hors de leur cœur de valeur, pour qu’ils se concentrent là où leur expertise est réellement nécessaire.

Cela passe aussi par une communication claire auprès des parties prenantes : expliquer qu’un « tel n’est pas disponible cette semaine pour autre chose que la revue du plan de tests » n’est pas un caprice, mais une stratégie de pilotage.

4) Faire de ces ressources des leviers, pas des goulets

Il ne faut pas voir les ressources importantes comme des « goulets d’étranglement à éviter », mais comme des leviers de performance à sécuriser.

En les impliquant tôt, en structurant leurs interventions et en les préservant, on leur permet de déployer pleinement leur valeur au service de tous les projets.

Et à long terme, une gestion fluide des profils critiques évite la dépendance excessive à un seul profil, car elle crée des espaces pour :

- Documenter,

- Transférer,

- Former des profils relais,

- Pérenniser le savoir.

Les profils critiques ne sont pas extensibles à l’infini.

Planifier sans elles, c’est prendre le risque de tout décaler.

Mais planifier pour elles, avec elles, c’est maximiser leur impact et sécuriser l’ensemble du portefeuille projet.

C’est là que se joue la différence entre une surcharge subie et une performance durable.

Co-construire la planification avec les ressources concernées

L’une des erreurs les plus fréquentes dans la gestion des membres projet consiste à bâtir un planning « descendant », souvent figé dans un tableur ou un Gantt, sans réelle concertation avec les équipes concernées.

Le chef de projet ou le PMO assigne des tâches, répartit des jours, calibre des jalons puis découvre quelques semaines plus tard que les échéances ne sont pas tenues, que les membres sont indisponibles ou que certaines tâches ont été mal évaluées.

Pourquoi ? Parce que la planification a été faite sans les principaux intéressés.

1) Co-construire la planification : une approche gagnant-gagnant

Impliquer les ressources dans la planification de leur charge de travail n’est pas une perte de temps, c’est un investissement en fiabilité, en engagement et en ajustement opérationnel.

Dès la phase de cadrage ou lors des révisions périodiques du plan de charge, organiser des points spécifiques avec les contributeurs clés permet de :

- Identifier les contraintes réelles de terrain : engagements sur d’autres projets, périodes de formation, congés prévus, responsabilités transverses non visibles dans le planning initial.

- Prendre en compte leur estimation de charge : un développeur expérimenté vous dira que telle fonctionnalité prendra 2 jours et non une demi-journée, car elle implique une refonte du modèle de données.

- Négocier les priorités et les séquences de tâches : il est parfois possible de réorganiser les livrables pour tenir compte de la disponibilité des experts tout en respectant les délais globaux.

- Favoriser l’adhésion : quand un collaborateur a contribué à définir son propre planning, il est plus enclin à s’y tenir. Il ne subit pas une charge, il s’est engagé sur un délai qu’il a lui-même validé.

2) Créer un espace de dialogue autour du plan de charge

Le planning ne doit pas être vu comme un outil de contrôle ou de reporting, mais comme un support de dialogue entre le chef de projet et les équipes opérationnelles.

Concrètement, cela signifie :

- Organiser des revues de charge régulières (hebdomadaires ou bi-hebdomadaires) avec les contributeurs clés.

- Utiliser des outils visuels et collaboratifs pour rendre le plan de charge lisible par tous.

- Poser des questions ouvertes : “Quels sont les risques sur cette période ?”, “Est-ce réaliste pour toi ?”, “Qu’est-ce qu’on oublie ici ?”, “Quel autre projet pourrait entrer en collision ?”

- Être prêt à ajuster le plan de charge.

3) Anticiper les besoins plutôt que réagir aux urgences

Une planification co-construite permet également d’anticiper les périodes de surcharge, plutôt que de les subir.

Si un profil vous alerte qu’elle sera fortement mobilisée sur un audit de sécurité dans 3 semaines, vous pouvez :

- Décaler certaines tâches non critiques.

- Déléguer temporairement à une autre personne.

- Travailler en amont pour avancer une partie du travail avant la période critique.

Cette posture évite les crises, les allers-retours de dernière minute et les arbitrages sous pression.

4) Valoriser un levier de reconnaissance et de responsabilisation

Enfin, impliquer les collaborateurs dans la planification envoie un message fort : "Je reconnais ton expertise, je te considère comme acteur du projet, pas comme un membre anonyme."

C’est un levier de motivation, de responsabilisation et de rétention.

On ne le dit pas assez : un professionnel qui sent que sa parole compte est plus impliqué, plus stable et plus orienté résultat.

Suivre, ajuster et apprendre

Une bonne planification des ressources ne s’arrête pas au moment où le fichier Excel ou l’outil de gestion est rempli.

Au contraire, c’est le point de départ d’un suivi dynamique.

Car la réalité du terrain n’a que faire des prévisions trop rigides.

Des imprévus apparaissent, des jalons glissent, des membres tombent malades ou sont sollicitées ailleurs.

Si vous ne pilotez pas votre plan de charge dans la durée, vous perdez très vite le contrôle, même avec la meilleure intention initiale.

1) Intégrer un pilotage régulier dans le fonctionnement projet

La première règle d’or : ne jamais considérer votre plan de charge comme un document “figé” ou “administratif”.

Pour qu’il reste utile, il doit être revu, discuté et adapté régulièrement.

Cela suppose d’instaurer des rituels de suivi :

- Une revue de charge hebdomadaire ou bimensuelle, selon le rythme du projet. Cette réunion permet d’analyser les écarts entre la planification et la réalité, de réajuster si nécessaire et d’anticiper les prochaines étapes.

- Des points rapides avec les ressources critiques pour capter leurs signaux faibles : surcharge, tâches plus complexes que prévu, conflits de priorités… Mieux vaut détecter ces signaux tôt, quand il est encore temps de réagir sans tout changer.

- Une mise à jour des outils (tableaux de charge, outils collaboratifs, reporting de capacité) pour garantir que l’information soit à jour et exploitable par tous les acteurs du projet.

2) Mettre en place des indicateurs simples mais utiles

Le suivi du plan de charge n’a pas besoin d’être lourd ou bureaucratique.

Quelques indicateurs bien choisis peuvent suffire pour prendre des décisions éclairées :

- Pourcentage de charge planifiée vs charge réellement consommée : pour vérifier si vous êtes systématiquement trop optimiste ou pessimiste.

- Taux de replanification des tâches : un taux élevé peut révéler un manque de réalisme ou une instabilité dans les priorités.

- Taux d’adhérence au planning : combien de livrables ou de jalons sont tenus dans les délais

- Satisfaction des ressources : car l’engagement et le bien-être des équipes sont aussi des indicateurs de performance.

L’objectif ici n’est pas de “fliquer”, mais de gagner en visibilité pour mieux piloter collectivement.

Découvrez dans cet article les KPIs incontournables à suivre dans un projet.

3) Apprendre de chaque projet pour améliorer les suivants

Enfin, chaque plan de charge est une source précieuse d’apprentissage à condition de prendre le temps d’analyser ce qui s’est passé.

Et (trop) souvent, une fois le projet terminé, on passe à autre chose sans capitaliser.

Prenez le réflexe de faire un retour d’expérience ciblé sur la planification des ressources :

- Quels profils ont été sur-sollicitées, et pourquoi ?

- Y a-t-il eu des périodes critiques mal anticipées ?

- Quelles tâches ont été systématiquement sous-estimées ?

- Quels ajustements tardifs auraient pu être évités avec une meilleure anticipation ?

Vous pouvez formaliser ces enseignements sur une fiche de capitalisation ou une section dédiée à la revue de projet.

Ce feedback servira pour les projets suivants, mais aussi pour alimenter une base de bonnes pratiques à l’échelle de l’organisation.

Choisir les bons outils pour planifier efficacement ses ressources

Une bonne planification des ressources ne repose pas uniquement sur la rigueur du chef de projet ou la bonne volonté des équipes.

Elle dépend aussi des outils utilisés pour centraliser l’information, visualiser la charge et ajuster rapidement les plannings.

Quand on choisit le bon outil, on se donne les moyens de piloter avec clarté et surtout avec de la réactivité.

1) Des outils simples pour des contextes légers ou des équipes restreintes

Si vous gérez un petit projet, une équipe réduite ou si vous êtes au début de la structuration de votre plan de charge, des outils basiques, mais bien utilisés peuvent suffire.

1.1 Excel ou Google Sheets

Ces outils restent des alliés efficaces. Vous pouvez y construire un plan de charge personnalisé, avec un tableau de disponibilités hebdomadaires, des codes couleurs par membre ou par type de tâche, et même intégrer des formules automatiques pour suivre les écarts.

Leur souplesse est un avantage, à condition d’en maîtriser la structure.

1.2 Microsoft Planner

Celui-ci offre une alternative un peu plus visuelle, notamment si vous êtes déjà dans un environnement Microsoft 365. Il permet une organisation par tâches et buckets, bien utile pour de petites équipes.

Ces solutions sont parfaites pour un pilotage local ou individuel, mais atteignent vite leurs limites dès qu’il s’agit de gérer plusieurs projets ou d’assurer une collaboration inter-équipes.

2) Des outils de planification dédiés pour une vision projet structurée

Dès que vous passez à un niveau supérieur de complexité (multiples projets, dépendances fortes, arbitrages de ressources), il devient essentiel d’utiliser des outils de planification des ressources pensés pour le pilotage multiprojets.

2.1 ProjectChef

Cet outil, créé par BGDP, positionne comme une solution complète pour les chefs de projet, PMO et managers.

L’outil combine Gantt interactif, Kanban, matrice de risques, indicateurs automatisés et gestion de capacité des membres multiprojets.

Il offre une vue consolidée par projet, portefeuille et programme, avec une API permettant l’intégration dans des environnements existants.

Idéal pour garder le contrôle sur la planification en ligne, le travail collaboratif, et l'alignement des projets sur la stratégie avec les fonctions de la roadmap et des dashboards.

2.2 TeamGantt ou MS Project

Ce sont deux références dans le domaine. Ils permettent une planification fine avec des Gantt dynamiques, une gestion des acteurs intégrée et un suivi des disponibilités.

MS Project, en particulier, s’intègre bien aux environnements corporate exigeants. TeamGantt, plus intuitif, est idéal pour les consultants en environnement agile ou hybride.

2.3 Smartsheet

C'est une alternative moderne, alliant la logique d’un tableur et la puissance d’un outil collaboratif. Il permet de construire des plans de charge partagés, dynamiques et visuellement lisibles, avec des formules, des automatisations et une très bonne adaptabilité.

Tous ces outils s’adressent aux chefs de projet et aux PMO qui recherchent une vision unifiée des projets et des profils, facile à partager et garantissant la fiabilité des données.

3) Des plateformes hybrides pour gérer tâches, ressources et collaboration

Dans les contextes où la flexibilité et l’interopérabilité sont clés, certains outils permettent de faire le lien entre la planification des tâches, la gestion des ressources et la coordination des équipes.

3.1 Notion

Cet outil peut être configurée comme un véritable cockpit de pilotage projet : avec des bases de données liées (projets, ressources, disponibilité), des dashboards personnalisables et une interface très visuelle.

3.2 ClickUp

Il va encore plus loin, avec une approche modulaire qui permet à la fois de gérer le portefeuille projets, les plannings d’équipe, les charges individuelles, et même les KPI.

Il convient bien aux organisations en croissance ou aux cabinets de conseil qui doivent jongler avec plusieurs clients.

Ce sont des outils idéaux pour créer un système de gestion complet, à condition de bien les configurer dès le départ.

4) Des outils de planification des ressources à grande échelle

Enfin, pour ceux qui pilotent plusieurs projets en parallèle, avec de nombreuses ressources partagées, les outils de resource planning pur deviennent indispensables.

Toggl Plan, Float ou Resource Guru sont pensés pour visualiser rapidement la charge par membre, par semaine ou par projet.

Ces outils permettent :

- De voir qui est disponible quand.

- D’identifier les risques de sur ou sous-sollicitation.

- D’ajuster les plannings en drag & drop, en temps réel.

Ils sont très utilisés dans les cabinets de conseil ou les départements PMO centralisés, car ils permettent un pilotage transversal sans rentrer dans une complexité excessive.

5) Comment choisir le bon outil ?

Il n’existe pas de solution universelle. Le bon outil est celui qui correspond à votre maturité projet, à la taille de vos équipes et à vos enjeux de collaboration.

Mais pour bien choisir, gardez ces trois critères en tête :

- Visibilité : pouvez-vous avoir une vue claire des charges, par projet, par ressource, par semaine

- Adaptabilité : l’outil vous permet-il d’ajuster rapidement en cas d’imprévu

- Collaboration : les parties prenantes peuvent-elles y accéder, contribuer et consulter les données en temps réel

Un bon outil de planification n’est pas forcément le plus complexe. C’est celui qui vous fait gagner du temps tout en améliorant la fluidité et la qualité de vos arbitrages.

Conclusion

Dans le tumulte des projets, il est facile de se concentrer uniquement sur les livrables, les délais ou le budget.

Pourtant, ce qui fait souvent la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue, c’est la manière dont les ressources humaines sont mobilisées, écoutées et protégées.

Une planification intelligente et humaine des ressources ne consiste pas seulement à remplir des tableaux ou à colorer des cellules Excel.

C’est une démarche stratégique qui vise à synchroniser les objectifs du projet avec les capacités réelles des personnes impliquées, sans les épuiser ni les sous-utiliser.

Cela implique de prendre le temps d’écouter le terrain, d’anticiper les tensions, d’ajuster en continu, et surtout, de respecter les équilibres individuels dans la durée.

Mieux planifier, c’est :

- Préserver la santé mentale et l’énergie de vos membres critiques, en leur permettant de travailler avec clarté et stabilité, sans être constamment sous pression.

- Fluidifier la collaboration entre les projets et les équipes, en évitant les conflits d’agenda et les urgences artificielles.

- Renforcer l’engagement des collaborateurs, qui se sentent considérés et mieux accompagnés dans leur charge.

- Assurer la pérennité de la performance, en créant un environnement où chacun peut délivrer avec sérénité, créativité et efficacité.

Car au fond, un bon plan de charge, ce n’est pas seulement un outil de pilotage : c’est une marque de respect envers ceux qui font vivre les projets.

En maîtrisant cet art, vous ne gagnez pas uniquement en efficacité.

Vous devenez un manager ou un chef de projet qui inspire confiance, fédère les énergies, et conduit les projets avec une vision durable.

Et ça, dans un monde saturé d’urgences et d’imprévus, c’est une véritable force.